When asked on a radio show to comment on one of his records, Lester Young replied: « Sorry, Pres, I never discuss my sex life in public. » Bless his sweet soul !

Lee Konitz, texte de pochette du disque Motion (Verve).

When asked on a radio show to comment on one of his records, Lester Young replied: « Sorry, Pres, I never discuss my sex life in public. » Bless his sweet soul !

Lee Konitz, texte de pochette du disque Motion (Verve).

Le 25 janvier prochain, le collectif Manifestement organise à Bruxelles une manifestation avec pancartes et défilé sur le thème « La mort commence à bien faire ». C’est un peu bien notre avis. Et par exemple il nous déplaît fortement de devoir désormais parler de François Caradec au passé.

Sur mes rayonnages, ses livres côtoient ceux de Pascal Pia et Hubert Juin — autres grands intercesseurs à l’érudition vivante, connaissant par cœur les œuvres et leurs auteurs, attachés à faire partager leurs découvertes. Avec leur mort, c’est plus qu’une bibliothèque qui brûle, c’est un peu du bonheur de vivre parmi les livres qui s’estompe.

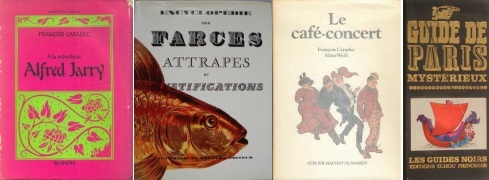

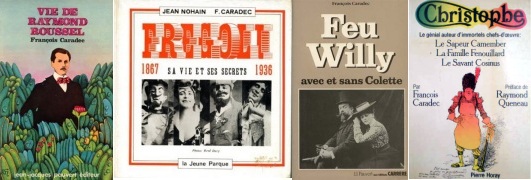

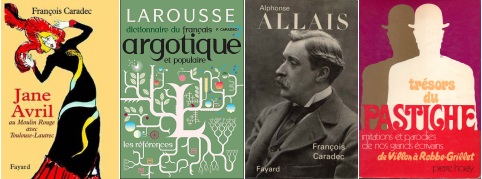

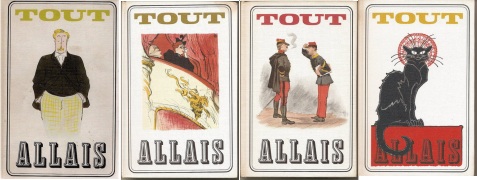

Oulipien et régent du Collège de ’pataphysique, Caradec goûtait Jarry et la bande dessinée, les pastiches et les mystifications, l’argot et les zincs de Paris, les jeux de langage et la littérature enfantine, les cinglés du music-hall et les grandes figures de la Belle-Époque (Paul Masson, Frégoli, Jane Avril, le Pétomane). Il n’existait pas de biographies de Lautréamont, Raymond Roussel, Christophe, Alphonse Allais et Willy, alors il entreprit de les écrire. On ne compte plus les introuvables qu’il remit en circulation : les œuvres complètes d’Allais, rassemblées avec Pascal Pia, Toepffer, Christophe et Little Nemo, les « Classiques du rire et du sourire » chez Garnier (Henry Monnier, Tristan Bernard, Charles Leroy, Eugène Mouton, Chavette, Commerson, etc.), Georges Auriol, Mac-Nab et Gabriel de Lautrec, la savoureuse correspondance Louÿs-Curnonsky — tout ce qu’on aime.

Il avait débuté comme typographe et travaillé à tous les étages de l’édition (chez Tchou et Pierre Horay, notamment) ; il connaissait les ficelles du métier, et ce savoir concret-là, qui manque à maint travail universitaire, n’est pas inutile lorsqu’on écrit une biographie littéraire. Les siennes sont des modèles du genre : information de première main, parfaitement dominée et mise en perspective, talent narratif, juste distance au sujet. Le tout nourri par les intuitions éclairantes d’un lecteur sagace, car enfin c’était d’abord un grand lecteur. Si Allais et Roussel méritaient qu’on narre leur existence, ce n’est pas parce qu’ils furent des personnages pittoresques mais d’abord parce que ce sont de grands écrivains — et Caradec savait admirablement donner l’envie de les lire.

Bibliographie de François Caradec sur le site de l’Oulipo.

L’évocation des décors piégés dans Fu Manchu m’a remis en mémoire un des épisodes les plus stupéfiants des Vampires de Feuillade. J’avais entrepris de le décrire, mais Ado Kyrou le raconte tellement mieux que je ne pourrais le faire, il serait idiot de s’en priver.

Je ne peux m’empêcher de raconter une scène qui hante encore mes nuits : un immense salon avec candélabres, rideaux richement brochés, lourds fauteuils, lumières éclatantes ; un bal y est donné par Musidora et son faux père. La crème de la société parisienne s’amuse, danse et exhibe ses plus belles femmes, ses plus somptueuses robes, ses joyaux les plus riches. Musidora et son complice s’esquivent discrètement et soudain une dame se trouve mal ; on s’empresse autour d’elle, on la soigne, mais une deuxième dame s’évanouit et une troisième et une quatrième. Début de panique, des cris, l’air devient irrespirable. D’un coin, un tuyau lance un gaz implacable. Les hommes les plus courageux essaient d’ouvrir les portes : elles sont barricadées ; tirent les rideaux : il n’y a pas de fenêtre. Et les hommes finissent aussi par succomber, transformant le salon en une fosse où des infirmes se roulent, étouffent, râlent, font des gestes de noyés. Bientôt les lumières s’éteignent. Alors au fond s’ouvrent deux portes lointaines et deux ombres moulées dans des maillots noirs se détachent et avancent pour ramasser tranquillement colliers, bracelets, portefeuilles, pendentifs et broches qu’ils fourrent dans deux grands sacs.

(Le Surréalisme au cinéma. Le Terrain Vague, 1963)

Ô, ce moment où des hommes en tenue de soirée tirent furieusement les rideaux et découvrent derrière une absence de fenêtre ! Je défie quiconque de voir cette scène sans sentir un grand frisson lui parcourir l’échine.

We are the Sherlock Holmes English Speaking Vernacular

Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula.

The Kinks

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Fu Manchu est une grande fiction nocturne. Bien sûr Sax Rohmer a pioché chez Conan Doyle (le tandem Smith-Petrie démarque évidemment le couple Holmes-Watson), rameuté ses souvenirs de romans gothiques et broché le vieil attirail du roman-feuilleton sur une inquiétude nouvelle (la guerre des Boxers, le péril jaune et tout ça) en cristallisant la paranoïa d’une époque. Mais la recette, en d’autres mains, n’aurait donné qu’un brouet indigeste. D’où vient alors le charme de cette saga ? De ce que non seulement Rohmer fait preuve d’une imagination débridée mais que, comme tous les grands feuilletonistes, il y ajoute une qualité de poésie involontaire – qu’emblématisent ses titres de chapitres : « La brume verte », « La chose dans le bosquet », « La camisole en fil de fer », « La main de feu » et le sublime « L’horreur qui toussait », aussi génial que « Le mort qui tue » de Souvestre et Allain. Comme dans un serial de Feuillade, le réel, chez Rohmer, est un piège à double fond. L’objet le plus banal est potentiellement meurtrier (méfiez-vous des cannes à tête de serpent !), les décors sont truqués : planchers aux trappes surprises, boutiques d’antiquités donnant sur des escaliers dérobés, maisons hantées, dédales souterrains rampant sous la ville. La rapidité même avec laquelle s’enchaînent les péripéties concourt au sentiment d’irréalité. Rohmer maîtrise admirablement la vitesse du récit, ses coups d’accélérateur, ses ralentissements soudains qui rendent l’attente insoutenable. Mais le ressort secret de cette narration fiévreuse, à fleur de nerfs (voir l’importance des pressentiments dans le récit de Petrie, ce grand émotif), gît peut-être dans la reprise obsessionnelle de quelques motifs, soumis à variations et paraphrases inlassables. Comme dans un rêve récurrent ressurgissent à intervalles réguliers la Chine cruelle et impénétrable ; Fu Manchu « prince du mal », « être inhumain et sans pitié » (etc., etc.), sa voix douce et sifflante et ses yeux verts de chat voilés d’une curieuse membrane ; Nayland Smith qui se triture l’oreille en mordant furieusement sur sa pipe ; l’odeur « unique et indéfinissable » de l’Orient, annonciatrice des pires catastrophes ; sans oublier la sensuelle et capiteuse Kâramanèh, toujours précédée de son entêtant parfum qui fait chavirer le cœur et les sens du bon docteur Petrie (Rohmer, répétons-le, est un grand olfactif). Proches de l’incantation, ces leitmotive produisent à la longue un effet aussi hypnotisant que le terrible regard de Fu Manchu.

Un troisième volume est annoncé, sur les treize que compte la série. Après quoi, mystère. Nous engageons vivement l’éditeur à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Sans quoi nous dépêcherons un contingent de dacoïts pour lui tirer les pieds.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

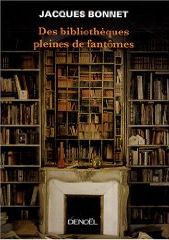

Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de classement. Ils s’y reconnaîtront à chaque page. Lisant le nom de l’auteur, je n’avais pas réalisé de prime abord qu’il s’agissait du même Jacques Bonnet signataire d’un excellent ouvrage sur Lorenzo Lotto. Un homme qui aime Lotto ne peut pas être tout à fait mauvais. A fortiori s’il possède une bibliothèque personnelle de plusieurs dizaines de milliers de livres, ce qui nous rassure sur notre santé mentale : il y en a de plus atteints que nous ! Jacques Bonnet n’est pas bibliophile. Il n’aime pas les bibliothèques vitrées, les alignements de reliures qui font la parade pour épater les visiteurs. Il est plutôt de ces papivores ayant contracté très tôt le virus de la lecture pour tromper l’ennui d’une enfance provinciale. Sa bibliothèque est une bibliothèque de plaisir et de travail, puisqu’il est aussi traducteur, historien d’art et qu’il travaille dans l’édition.

Signalé par un locus-solussien benchleyphile que je remercie encore, Des bibliothèques pleines de fantômes est un attachant petit livre qu’on recommandera à tous les bibliomanes aux prises avec des problèmes d’espace et de classement. Ils s’y reconnaîtront à chaque page. Lisant le nom de l’auteur, je n’avais pas réalisé de prime abord qu’il s’agissait du même Jacques Bonnet signataire d’un excellent ouvrage sur Lorenzo Lotto. Un homme qui aime Lotto ne peut pas être tout à fait mauvais. A fortiori s’il possède une bibliothèque personnelle de plusieurs dizaines de milliers de livres, ce qui nous rassure sur notre santé mentale : il y en a de plus atteints que nous ! Jacques Bonnet n’est pas bibliophile. Il n’aime pas les bibliothèques vitrées, les alignements de reliures qui font la parade pour épater les visiteurs. Il est plutôt de ces papivores ayant contracté très tôt le virus de la lecture pour tromper l’ennui d’une enfance provinciale. Sa bibliothèque est une bibliothèque de plaisir et de travail, puisqu’il est aussi traducteur, historien d’art et qu’il travaille dans l’édition.

Toutefois, sans être à proprement parler collectionneur, il n’en est pas moins de l’espèce accumulatrice. Au contraire de Gilbert Lély, qui s’interdisait de posséder plus de cent livres, ou de cet ami de Georges Perec, parvenu quant à lui au chiffre mystérieux de 361 — chaque nouvelle acquisition signifiant pour eux l’obligation de se départir d’un ouvrage ancien —, il s’avoue incapable de se défaire de quelque livre que ce soit, même les mauvais (qui contiennent parfois le renseignement utile dont on aura besoin précisément le jour où on ne les a plus sous la main, comme chacun en a fait l’expérience). D’autre part, il est atteint de la maladie du complétiste, qui le pousse, ayant acquis un volume d’une série, à désirer en posséder l’intégralité, « et donc des ouvrages hors de notre intérêt jusqu’au jour où justement… » Et voilà pourquoi votre bibliothèque est pleine.

Bonnet raconte fort bien comment la lecture procède par cercles concentriques de plus en plus larges. La découverte d’un auteur donne envie de lire ses autres livres, puis conduit à d’autres auteurs, et ainsi de suite à l’infini. Pour peu qu’on soit curieux d’une foule de sujets, les livres envahissent bientôt tout l’espace vital. Ils chassent les cadres des murs, colonisent la cuisine et la salle de bains, s’installent partout chez eux — sauf au-dessus du lit, en mémoire superstitieuse du compositeur Charles-Valentin Alkan, lequel mourut, dit la légende, serait mort dans son sommeil écrasé par sa bibliothèque. Se pose alors le problème de leur classement : alphabétique, chronologique ? par genres ? par langues, pays ou continents ? par affinités secrètes connues de leur seul propriétaire ? Aucune solution n’est entièrement satisfaisante, et le panachage raisonné de ces catégories produit à son tour son lot d’exceptions inclassables. Deux dangers menacent le monde, disait Valéry : l’ordre et le désordre.

À l’heure des bases de données en ligne, de la numérisation des livres et de leur consultation à distance, Bonnet sait qu’il appartient à une espèce en voie de disparition. Il n’ignore pas davantage que le destin ordinaire d’une collection après la mort du collectionneur, c’est la dispersion — même une bibliothèque aussi riche que celle de Georges Dumézil, rappelle-t-il, a subi ce sort. Après beaucoup d’autres, il redit que les bibliothèques forment des labyrinthes à notre image. Ce sont des organismes vivants, à l’instar des auteurs qui la peuplent (d’où qu’on hésite parfois à ranger côte à côte deux écrivains qui furent brouillés de leur vivant, ou qu’au contraire on les réunisse exprès : allez-y, disputez-vous durant la nuit, ça vous occupera) et des personnages qui la hantent, fantômes de papier à l’existence bien tangible. À l’égard de ces compagnons d’une vie, Bonnet ne ménage pas sa gratitude, et nous lui en savons gré à notre tour : la gratitude est devenue un sentiment rare. De même le remercions-nous d’enrichir en passant nos propres listes de lectures (ajoutés à la mienne : la Maison de papier de Carlos María Domínguez, la Maison des autres de Silvio d’Arzo, les Neurones de la lecture de Stanislas Dehaene, et peut-être l’Institut de remise à l’heure des montres et des pendules d’Ahmet Hamdi Tanpinar). On lui pardonne donc volontiers, vil pinailleur que nous sommes, de confondre la tranche et le dos d’un livre.

Jacques BONNET, Des bibliothèques pleines de fantômes. Denoël, 2008,

Jacques BONNET, Des bibliothèques pleines de fantômes. Denoël, 2008,

139 p.

Le puritanisme victorien fut une foule de petites choses. Extrait du règlement d’une bibliothèque anglaise de 1863, cité par Jacques Bonnet :

La parfaite maîtresse de maison veillera à ce que les œuvres des auteurs hommes et femmes soient décemment dissociées et placées sur des rayons séparés. Leur proximité sauf à être mariés ne pouvant être tolérée.

Les « entasseurs » donnent l’impression d’avoir perdu toute limite quantitative et d’avoir renoncé à lire les ouvrages accumulés. Galantaris cite le cas de sir Richard Heber (1774-1883) qui possédait 300 000 volumes répartis dans cinq bibliothèques différentes, en Angleterre et sur le continent, chacune ayant envahi cinq demeures («les livres étaient omniprésents et formaient de véritables forêts avec allées, avenues, bosquets, chemins dans lesquels on se heurtait aux piles et aux amoncellements qui débordaient des rayons, encombraient les tables, les meubles, les parquets… »). Quant à Antoine-Marie-Henri Boulard (1754-1825), ancien notaire et maire du VIIIe arrondissement de Paris sous Napoléon, il avait tout d’abord entrepris de sauver les livres que les confiscations et détournements révolutionnaires avaient jetés sur le marché, et finit par remplir neuf ou dix immeubles acquis pour y loger ses 600 000 volumes. Leur vente, organisée par ses fils entre 1828 et 1832, provoqua paraît-il un tel encombrement des librairies et des boîtes de bouquinistes que les prix de l’occasion s’effondrèrent durant plusieurs années.

Jacques Bonnet, Des bibliothèques pleines de fantômes