Ceci en son temps m’avait réjoui :

Cependant, au grand concours de la coquille qui tue, ces hardis chassuers viennent d’être surclassés par les flics de Baltimore :

Sans doute une invitation aux blanchisseuses à se cultiver entre deux lessives.

Ceci en son temps m’avait réjoui :

Cependant, au grand concours de la coquille qui tue, ces hardis chassuers viennent d’être surclassés par les flics de Baltimore :

Sans doute une invitation aux blanchisseuses à se cultiver entre deux lessives.

Et pendant les travaux, la faucheuse continue, et nous parvient avec un léger retard la nouvelle de la mort de Dave McKenna, survenue le 18 octobre. Nous avions beaucoup d’attachement pour ce pianiste mainstream, le meilleur dans sa catégorie, pourvu d’une solide main gauche et d’une connaissance encyclopédique du répertoire, et qui swinguait avec une intelligence et un allant roboratifs. Homme affable, effacé et discret, lui-même se qualifiait modestement de « saloon piano player », mais à ce compte, nous aurions volontiers passé toutes nos soirées dans le saloon qui l’aurait eu pour pianiste. S’il a joué avec plusieurs autres mainstreamers de sa trempe (Zoot Sims, Ruby Braff, Scott Hamilton, Warren Vaché), c’est en solo qu’il était vraiment à son affaire, investissant la totalité du clavier, la main gauche jouant les walking bass ou ressuscitant le bon vieux stride tandis que la droite se promenait librement en se riant des changements de tonalité. Un soir de concert, alors que circulait en coulisses la nouvelle de la paternité toute fraîche de l’ingénieur du son, McKenna fit celui qui n’avait rien entendu mais improvisa en seconde partie un pot-pourri de standards ayant tous « baby » dans le titre (I’ve Found a New Baby, Walking My Baby Back Home, Everybody Loves My Baby, etc.). C’était typique de sa manière. On se fera une idée agréable du talent de ce merveilleux bonhomme en faisant un tour sur Youtube, ou en piochant dans la série d’albums enregistrés pour Concord, notamment Giant Strides, Dancing in the Dark, Live at Maybeck, Shadows and Dreams et A Handful of Stars.

18 octobre

Dans le train Liège-Bruxelles

– L’art du contraste. Mini-jupe et bottes de cuir, lunettes et bague design, ongles vernis d’un violet profond, une jeune fashion victim lit Atala suivi de René de Chateaubriand, dans le Livre de poche classique.

Bruxelles

– Dans le métro en direction d’Herman-Debroux, une étudiante assise potasse un ouvrage sur le théâtre publié chez Nathan. Havresac au dos, une « routarde » lit debout The Wonderful Wizard of Oz de L. Frank Baum dans l’édition des Penguin Popular Classics.

21 octobre

– Sur le quai n° 1 de la gare des Guillemins, puis dans le train Liège-Bruxelles, une lectrice et trois lecteurs, membres de la ligue des CQJLNVRPLSDMF (« Ce que je lis ne vous regarde pas, Locus Solus de mes fesses »), dérobent obstinément à nos regards le titre des livres qu’ils tiennent en main.

Bruxelles

– Dans le métro en direction de Delacroix, une dame aux cheveux courts dont le visage disparaît dans un ample foulard vert lit un roman en néerlandais. Sur la banquette voisine, un monsieur fort bien mis entame un nouveau chapitre de Pour une anthropologie des mondes contemporains de Marc Augé.

Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.

Toujours actif en club et en studio, Gilbert Holmström fut l’un des artisans du renouveau du jazz suédois dans les années 1960. Pour saluer ses cinquante ans de carrière musicale, le label Anagram vient de tirer des limbes ses premiers enregistrements, datant de 1964-1966. Totalement méconnues, ces faces constituent un document passionnant sur une époque où le jazz européen entrait en ébullition (au même moment, à Varsovie, Kzrysztof Komeda enregistre un des disques phares de la période, le sombre Astigmatic ; quelques années plus tôt à Londres, par une de ces coïncidences dont l’Histoire est friande, un Anglo-Jamaïcain nommé Joe Harriott pavait la voie du free jazz en même temps qu’Ornette Coleman dont il ignorait peut-être l’existence). Stockholm est depuis les années 1950 un vivier de talents (Lars Gullin, Arne Domnérus, Bernt Rosengren) et un carrefour d’échanges musicaux. Les grands Américains ne manquent pas d’y faire escale au cours de leurs tournées européennes ; certains en profitent pour enregistrer sur place avec des musiciens du cru (George Russell), d’autres y posent leur baluchon (Don Cherry). Holmström est alors un jeune homme de vingt-sept/vingt-neuf ans qui gagne sa vie comme dentiste et se produit le soir dans les clubs, nourri de jazz depuis l’enfance (ses parents sont tous les deux musiciens), et sur qui un concert de Charlie Parker, vu à treize ans à Göteborg, a laissé une empreinte indélébile : les premières notes du disque, qui reprennent l’intro de Bird of Paradise, résonnent d’ailleurs comme un coup de chapeau à Parker, avant le décollage vers de nouveaux horizons. La pièce dont elles donnent le coup d’envoi, Liten Jazzsvit, est une suite en quatre mouvements qui situe l’ambition de Holmström instrumentiste et compositeur. On y entend un musicien en devenir, épris d’exploration sur tous les fronts (rythme, harmonie, instrumentation), et occupé à s’assimiler la meilleure pointe du jazz américain de l’époque tout en lui insufflant une sensibilité nordique (ainsi la belle ballade Amie fait-elle cinématographiquement surgir, sur l’écran de nos paupières closes, des plans en noir et blanc de déambulation dans une ville endormie sous la neige). La formation est inhabituelle – peut-être inspirée par Free Jazz d’Ornette Coleman –, qui réunit deux saxos, un cornettiste et un pianiste adossés à une double rythmique (deux bassistes et deux batteurs) jouant parfois sur des mètres superposés, en 4/4 et en 6/8. Holmström embouche pour sa part un saxophone C-Melody, instrument alors tombé en désuétude, au timbre situé entre l’alto et le ténor, et dont il tire des accents coltraniens. Jouant tour à tour in et out, le leader et ses comparses (Thomas Fehling au ténor, Arne Larsson au cornet) s’emploient – comme beaucoup de musiciens à l’époque – à repenser l’alternance classique thème et solos en combinant une écriture élaborée et des plages flottantes d’improvisation libre. Les quatre pièces suivantes, en petite formation, participent de la même démarche : thèmes originaux aux climats étranges, musiciens en interaction étroite, hard-bop à la lisière du free. Elles bénéficient de la force d’appoint d’un musicien qui a laissé peu de traces discographiques, le tromboniste américain Brian Trentham (qui traversa le ciel de Stockholm comme une étoile filante et joua avec George Russel et Don Cherry avant de s’évanouir dans la nature) et d’un superbe soutien de la rythmique (Hans Löfman et Anders Söderling). Le son n’est malheureusement pas de première qualité, mais c’est une pièce manquante du bouillonnement musical des années 1960 qui nous est restituée.

Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.

Gilbert HOLMSTRÖM, A Celebration of 50 Years in Jazz. Anagram ANA015.

Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Roman plaisant, plus réussi que le précédent Lodge consacré à Henry James, moins enlevé que la trilogie de Rummidge, qui reste le chef-d’œuvre de son auteur. Cela n’a échappé à personne, le titre original, Deaf Sentence, recèle un jeu de mot intraduisible. La « sentence du sourd » équivaut à une sentence de mort — death sentence —, de mort sociale pour commencer. C’est que là où la cécité suscite la compassion, la surdité prête à rire, en plus de provoquer l’exaspération des proches. Plus profondément, confie Desmond Bates à son journal, « la surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très longue introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer ». La surdité comme avant-goût de la mort ; la mort des autres (celle d’une première épouse, celle à venir d’un père tout aussi sourdingue glissant sur la pente de la sénilité) comme avant-goût de la sienne propre. En contrepoint comique, quelques déboires avec une étudiante cinglée qui prépare une thèse sur le style des lettres de suicidés (élément dont le potentiel reste cependant sous-exploité). En point d’orgue aux soucis tout relatifs de Bates, une visite à Auschwitz et Birkenau — c’était risqué, mais Lodge trouve le ton juste. Tous les fils thématiques de la tapisserie se croisent : l’auteur de l’Art de la fiction est un vieux pro de la narration, comme en témoigne aussi sa maîtrise des glissements de la première à la troisième personne.

Mais revenons au titre du livre. Un jeu de mot peut en cacher un autre. Sauf ignorance de ma part, on a moins prêté attention à la polysémie du mot sentence : condamnation ou, tout simplement, phrase. Deaf Sentence, c’est aussi la phrase sourde, voire la phrase du sourd (the deaf’s sentence). Or, il se trouve que Bates est un professeur de linguistique à la retraite. Son métier est précisément de décortiquer les phrases, le langage et les situations de communication. Et, parmi les morceaux les plus réussis du roman, figurent ceux où Desmond, par automatisme professionnel, analyse en linguiste les répercussions de sa condition de dur de la feuille sur sa vie mondaine, conjugale et familiale, les malentendus qu’elle engendre ou qu’elle amplifie. Les moments où un quiproquo infime dégénère en mini-drame domestique entre père et fils ou mari et femme qui ne s’entendent pas parce qu’ils ne parlent pas tout à fait le même langage.

Je m’en vais hasarder une généralisation outrancière, mais tant pis. Une des forces de la fiction anglo-américaine (écrite ou filmée), c’est que les personnages y sont généralement pourvus d’une profession — qu’ils exercent de manière crédible. Elle détermine des idiosyncrasies, un certain tour d’esprit, une manière d’être au monde et d’agir ; elle contribue à leur incarnation tout en ayant des répercussions sur l’intrigue. Paradigme : le professionnel hawksien (qui n’est, à la limite, rien d’autre que son métier). Une des faiblesses fréquentes de la fiction francophone (surtout filmée), c’est que les protagonistes y sont affublés d’une occupation vague (quand ils en ont une), sans incidence apparente sur leurs fins de mois, leur emploi du temps ou leur vision du monde — d’où qu’on se demande notamment, au prix du mètre carré, comment ils payent le loyer des appartements où les chefs-décorateurs s’obstinent à les loger.

David LODGE, la Vie en sourdine (Deaf Sentence). Traduction d’Yvonne et Maurice Couturier. Rivages, 2008, 414 p.

David LODGE, la Vie en sourdine (Deaf Sentence). Traduction d’Yvonne et Maurice Couturier. Rivages, 2008, 414 p.

photo Morena

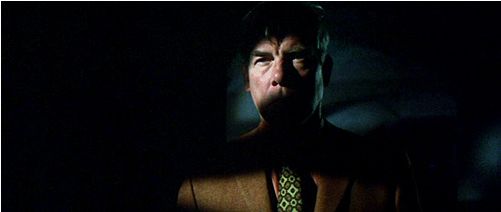

Parker ne s’est jamais appelé Parker au cinéma, mais Walker (Point Blank, John Boorman, 1967), Georges (Mise à sac, Alain Cavalier, 1967), Macklin (The Outfit, John Flynn, 1973), McClain (The Split, Gordon Fleming, 1968), Stone (Slayground, Terry Bedford, 1983) et Porter (Payback, Brian Helgeland, 1999).

[Ajoutons pour être complet que Made in U.S.A., le plus mauvais Godard des années 1960, est tiré de The Jugger/Rien dans le coffre, ce que personne ne pourrait soupçonner sans la mention du générique. Le personnage interprété par Jean-Pierre Léaud se nomme Don Siegel. Six ans plus tard, Donald Siegel réalisera l’épatant Charley Varrick, d’esprit très westlakien – quoique fort librement inspiré d’un roman de John Reese, The Looters/les Pillards.]

Lee Marvin dans Point Blank, le meilleur film jamais tiré d’un roman de Westlake.

Ce dernier fut si impressionné par la prestation de l’acteur qu’il s’en inspira

pour la description de Parker dans les romans ultérieurs.

John Archibald Dortmunder est un accident génétique. Pour comprendre les circonstances de sa naissance, un retour en arrière s’impose. Ceux qui connaissent l’histoire peuvent sauter les deux prochains paragraphes.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Le recueil est précédé d’une préface dans laquelle Westlake revient avec humour sur la genèse du personnage. Comme naguère sa préface à Levine, c’est un texte passionnant sur le fonctionnement de l’imagination créatrice, la manière dont un personnage vit en soi et ressurgit ponctuellement à la faveur d’une image ou d’une phrase qui s’imposent à l’esprit avec une évidence indubitable. Il y est question aussi de l’importance mystérieuse des noms de personnages dans leur caractérisation. À une époque, une singulière embrouille contractuelle avec un studio de cinéma faillit priver Westlake du droit d’employer le nom de Dortmunder. Qu’à cela ne tienne, il suffirait de le rebaptiser pour continuer à raconter ses aventures en contrebande. Seulement, aucun autre nom ne collait au personnage, et quand enfin Westlake se décida pour celui de John Rumsey, ce fut pour découvrir ce fait aussi inexplicable qu’irréfutable : Rumsey était plus petit que Dortmunder ; le premier mesure 1,80 m, le second 1,73 m au maximum. Le caractère du personnage s’en trouvait imperceptiblement modifié. Et de même pour les autres membres de sa bande. En est sortie une curieuse nouvelle, Fugue en crimes mineurs, où Dortmunder et Kelp (devenus Rumsey et Algy), ni tout à fait eux-mêmes ni tout à fait deux autres, paraissent se mouvoir dans un univers parallèle, à la fois familier et méconnaissable, digne de l’Univers en folie de Fredric Brown.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

1. Polar n° 22, janvier 1982.