Depuis A jusqu’à Zyxt

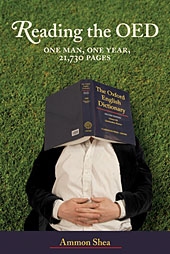

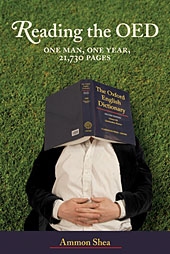

« C’est le Super Size Me de la lexicographie », écrit à propos de ce livre Nicholson Baker. Dans Reading the OED (One Man, One Year, 21,730 Pages), Ammon Shea raconte en vingt-six chapitres numérotés de A à Z comment il a passé une année à lire intégralement le monumental Oxford English Dictionnary : vingt lourds volumes composés sur trois colonnes, dont chaque notice, d’une profusion maniaque, constitue un mini-séminaire de sémantique et d’étymologie. De cette odyssée démentielle, Shea a rapporté une poignée de mots rares dont l’équivalent français nous serait bien utile. L’acnestis désigne ainsi cette région du dos hors de portée de main, qui transforme certaines démangeaisons en cauchemars (« Chérie, pourrais-tu me gratter l’acnestis, s’il-te-plaît ? Aaaah, merci ! Ça va mieux. »). La deipnophobia, c’est la phobie des dîners en ville. Lire le dictionnaire, écrit Shea, c’est comme tenter de se souvenir de chaque arbre aperçu par la fenêtre d’un train en marche. Au fil de son périple sur l’océan du langage, il est passé par plusieurs phases successives, de la griserie à l’ennui sans bornes, de l’overdose à la catatonie. Certains jours, il s’est demandé s’il savait encore parler anglais, ayant la cervelle si farcie de mots qu’il ne parvenait plus à formuler une phrase simple. Il a aussi expérimenté d’intéressants phénomènes hallucinatoires, proches de ceux dépeints par Benchley dans « Comment devenir fou ? » : tomber en arrêt devant un substantif aussi quelconque que glove en se demandant hébété comment un tel mot peut exister [1]. Au chapitre O, il confesse entendre la nuit une voix désincarnée lui réciter lentement des définitions. Dangereuse pour son équilibre mental, l’entreprise n’est pas non plus sans risque pour sa vie privée. Après avoir détaillé l’étymologie d’un mot rare à sa petite amie, il s’inquiète au chapitre P de savoir si par hasard il ne l’ennuie pas. « Il y a longtemps que j’ai franchi ce cap », lui répond-elle.

« C’est le Super Size Me de la lexicographie », écrit à propos de ce livre Nicholson Baker. Dans Reading the OED (One Man, One Year, 21,730 Pages), Ammon Shea raconte en vingt-six chapitres numérotés de A à Z comment il a passé une année à lire intégralement le monumental Oxford English Dictionnary : vingt lourds volumes composés sur trois colonnes, dont chaque notice, d’une profusion maniaque, constitue un mini-séminaire de sémantique et d’étymologie. De cette odyssée démentielle, Shea a rapporté une poignée de mots rares dont l’équivalent français nous serait bien utile. L’acnestis désigne ainsi cette région du dos hors de portée de main, qui transforme certaines démangeaisons en cauchemars (« Chérie, pourrais-tu me gratter l’acnestis, s’il-te-plaît ? Aaaah, merci ! Ça va mieux. »). La deipnophobia, c’est la phobie des dîners en ville. Lire le dictionnaire, écrit Shea, c’est comme tenter de se souvenir de chaque arbre aperçu par la fenêtre d’un train en marche. Au fil de son périple sur l’océan du langage, il est passé par plusieurs phases successives, de la griserie à l’ennui sans bornes, de l’overdose à la catatonie. Certains jours, il s’est demandé s’il savait encore parler anglais, ayant la cervelle si farcie de mots qu’il ne parvenait plus à formuler une phrase simple. Il a aussi expérimenté d’intéressants phénomènes hallucinatoires, proches de ceux dépeints par Benchley dans « Comment devenir fou ? » : tomber en arrêt devant un substantif aussi quelconque que glove en se demandant hébété comment un tel mot peut exister [1]. Au chapitre O, il confesse entendre la nuit une voix désincarnée lui réciter lentement des définitions. Dangereuse pour son équilibre mental, l’entreprise n’est pas non plus sans risque pour sa vie privée. Après avoir détaillé l’étymologie d’un mot rare à sa petite amie, il s’inquiète au chapitre P de savoir si par hasard il ne l’ennuie pas. « Il y a longtemps que j’ai franchi ce cap », lui répond-elle.

Nos piles de livres à lire ayant l’inquiétante allure de gratte-ciel menacés d’effondrement imminent, nos listes de lectures étant déjà kilométriques, il n’est pas sûr que nous lirons un jour Reading the OED. Mais nous n’avons pas attendu Pierre Bayard pour savoir que les livres qu’on n’a pas lus occupent une place non négligeable dans nos bibliothèques imaginaires. Un résumé, un compte rendu suffisent parfois à les faire exister avec autant de force que nos lectures de chevet. Quand bien même on n’ouvrirait jamais Reading the OED, il est réconfortant de savoir qu’existent de par le vaste monde d’aussi sympathiques monomanes, capables de consacrer une année de leur vie à une aussi folle entreprise. Je vous renvoie donc pour plus de détails à l’excellente recension de Nicholson Baker, parue dans le New York Times Book Review, d’où provient la substance de ce billet, et qui m’a donné séance tenante l’envie de la partager.

1. Notons en passant, puisque tout nous ramène à lui, que le survol distrait de l’Encyclopedia Britannica avait inspiré à Benchley « Une idylle encyclopédique » :

« La jeune femme se retourna, son cromorne à la main, avec un air d’oryctérope effaré », etc.

Après Benchley, quoi ?

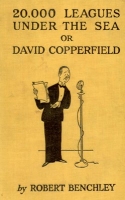

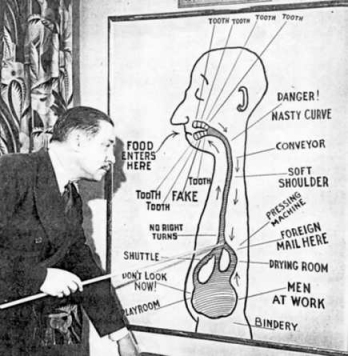

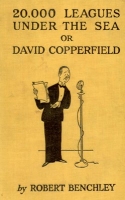

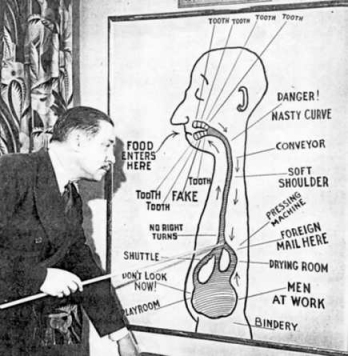

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

The Romance of Digestion (1937)

Benchley, c’est l’homme capable de mettre n’importe quel sujet cul par-dessus tête en quelques feuillets. Il sait que Budapest n’existe pas. Et il le prouve. Il a tout compris des mécanismes de la finance internationale :

« Il y a un certain nombre de principes auxquels on devrait se référer dans toutes les discussions financières portant sur des sommes de plus de cent dollars. Tout d’abord, il n’y a probablement pas aujourd’hui plus de cent dollars d’argent liquide en circulation. Ce qui signifie qu’en rassemblant tous les billets de banque, tout l’argent et tout l’or du pays et en les mettant en tas sur la table, on s’apercevrait que le total s’élève à peu près à cent dollars, avec peut-être en plus quelques pennies canadiens et quelques bonbons à la menthe. Tout le reste de l’argent dont on entend parler n’existe pas. C’est une monnaie verbale. Lorsque vous entendez mentionner une transaction de 50 000 000 de dollars, cela veut dire qu’une société a écrit : « Bon pour 50 000 000 de dollars » sur un bout de papier, qu’elle l’a donné à une autre société ; laquelle est rentrée le soir chez elle en disant : « Regarde, maman, on m’a donné cinquante millions de dollars ! » Mais lorsque la maman veut lui emprunter un dollar et quart pour payer la femme de ménage, la société est obligée de répondre qu’elle n’a malheureusement que 70 cents d’argent liquide. »

Benchley observe de biais ses contemporains, ces grands enfants qui se croient importants parce qu’ils siègent à un conseil d’administration. Sous ses faux airs de conférencier distrait, il pulvérise la comédie sociale et le snobisme culturel, le cauchemar des week-ends entre amis, les importuns qui vous infligent le récit de leurs vacances (on rêve de pouvoir mettre un jour en pratique sa méthode infaillible pour se débarrasser de ces raseurs de salon), le culte des enfants et le gâtisme de leurs parents, la croyance bête dans les statistiques et dans tout discours paré de scientificité. Comme tous les grands nonsensiques, il sait où gît la véritable absurdité : dans la pseudo-rationalité dont se glorifient les sociétés humaines. Cela se passe aux États-Unis dans les années 1920 et le capitalisme est triomphant. Au cinéma, les burlesques déclenchent en manière de rétorsion des avalanches de destruction ; Laurel et Hardy saccagent méthodiquement, en un crescendo savamment orchestré, ces hochets de la réussite sociale que sont la bagnole et le coquet pavillon (dans le génial Big Business). Benchley se livre à un égal travail de sape. Il torpille placidement le mythe de l’efficacité et l’illusion du progrès. Que les meilleures de ses chroniques n’aient rien perdu de leur mordant témoigne effectivement de la stabilité remarquable des comportements humains à travers le temps. On brasse toujours autant de vent dans les déjeuners d’affaires et les réunions d’entreprise ; on se convainc toujours qu’on est très occupé en communiquant pour ne rien dire. Il suffit de remplacer « mémo » et « téléphone » par « courriel » et « cellulaire ».

Si le pastiche est la forme supérieure de la critique littéraire, alors Benchley est aussi un grand critique. La prose commerciale, les romans épistolaires, les pavés naturalistes au misérabilisme complaisant, les manuels de conversation et les livrets d’opéra, les histoires à suivre et les contes à faire peur pour veillée au coin du feu sont par lui joyeusement essorés. De même les éditions savantes de Shakespeare, et ça donne quelque chose comme ceci :

PREMIÈRE DAME D’HONNEUR

Ohé1 bonjour 2 ! Où 3 est 4 la5 musique6 ? 7

(Suivent quatre pages de notes en petits caractères.)

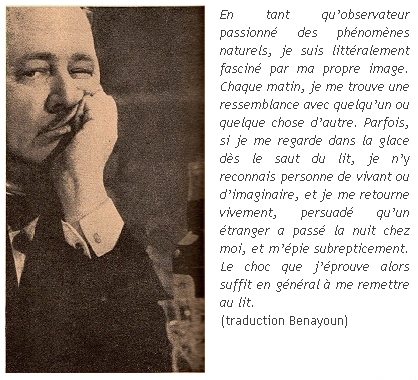

Benchley sait comment devenir fou. C’est très facile. Il suffit d’écrire un mot au hasard et de l’observer attentivement. Par exemple, le mot quoique (though). Non, vous ne pouvez pas croire que cela s’écrit comme ça. Vous avez sûrement fait une faute. Fixez-le encore un moment, et appelez l’ambulance.

***

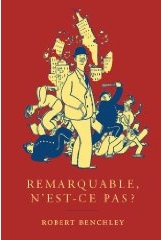

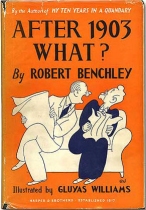

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de Gluyas Williams [et non William Gluyas, ô distrait relecteur d’épreuves], colophon truffé de gags, suivant la tradition maison. Le livre est accompagné d’un CD sur lequel un comédien lit un choix de chroniques. C’est chic, c’est à la mode, j’ai tenu quelques minutes. Le mauvais coucheur que je suis aurait volontiers troqué ce gadget contre une note bibliographique précisant la date et la source d’origine des textes.

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de Gluyas Williams [et non William Gluyas, ô distrait relecteur d’épreuves], colophon truffé de gags, suivant la tradition maison. Le livre est accompagné d’un CD sur lequel un comédien lit un choix de chroniques. C’est chic, c’est à la mode, j’ai tenu quelques minutes. Le mauvais coucheur que je suis aurait volontiers troqué ce gadget contre une note bibliographique précisant la date et la source d’origine des textes.

Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran. Monsieur Toussaint Louverture, 2008, 222 p.

Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran. Monsieur Toussaint Louverture, 2008, 222 p.

D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

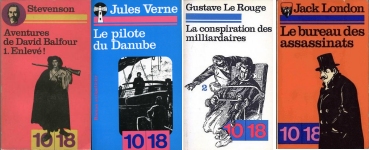

Au sein de la confrérie du New Yorker, nous recommandons vivement : la Vie à deux, Mauvaise journée, demain et Articles et critiques de Dorothy PARKER ; la Vie secrète de Walter Mitty de James THURBER ; et Champion ! de Ring LARDNER (tout ça en 10/18, mais parfois épuisé : tannez vos bouquinistes).

Comment on écrit l’Histoire (2)

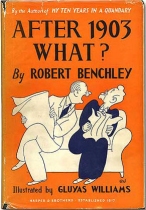

Les titres de ses livres ne laissent pas d’être évocateurs : Après 1913, quoi ? ; Mes dix années dans l’embarras, et leur évolution […]

Robert Benayoun, Anthologie du nonsense. Pauvert, 1957.

Les titres de ses recueils peuvent servir de programme à l’étude de cet humoriste de choc et leur pouvoir de percussion en dit plus long que d’inutiles discours: « Après 1913 », « Quoi ? », « Mes dix années dans l’embarras et leur évolution », […]

Michel Chrestien et Jacques Sternberg, Un siècle d’humour anglo-américain.

Les Productions de Paris, s.d.

DU MÊME AUTEUR

After 1930 What ?

in Robert Benchley, Remarquable, n’est-ce pas ?

Monsieur Toussaint Louverture, 2008.

Ce qu’ils lisent

Dans le train Liège-Bruxelles

– Les premières, rapidement traversées, sont désertes. La seule lectrice du wagon est plongée dans la Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette de Stieg Larsson.

– En deuxième, au contraire, on s’écrase. Une fillette assise sur les genoux de sa mère lit un roman ouvert à plat sur la tablette. Au vu du format, c’est un Folio junior. Deux rangées plus loin, un quinquagénaire médite les Oraisons funèbres de Bossuet. Une ado a refermé Haut de gamme de Candace Bushnell pour bavarder avec sa mère.

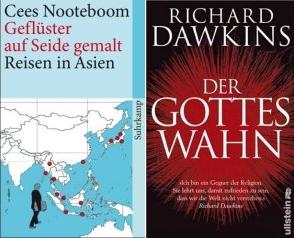

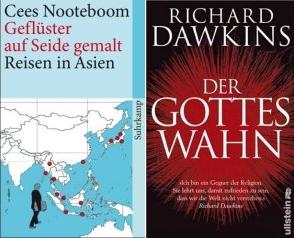

– Face à moi, un couple d’Allemands. Elle lit un récit de voyage de Cees Nooteboom, Geflüster auf Seide gemalt, Reisen in Asien, dans une édition de poche ; et lui, Der Gotteswahn de Richard Dawkins dans une édition hardcover. À vue de nez, ils approchent de la soixantaine. Ils ont chacun leurs habitudes. Elle a entouré d’un élastique les pages déjà lues. Lui lit stylo en main, en annotant son livre de la plus étonnante manière. Non seulement il souligne des mots et coche de nombreux passages, mais il reporte quantité d’annotations sur les pages de garde et de titre, suivant un système aussi mystérieux que méthodique. Chacune de ces pages a été divisée par lui en deux colonnes, d’un trait vertical proprement tiré à la règle. Ses annotations s’y distribuent comme les pièces d’un puzzle qui se reconstituerait peu à peu, tantôt agrégées par petits paquets, et tantôt isolées au milieu d’une page blanche. Le second contreplat est entièrement recouvert de sa fine écriture, de même que les espaces vierges de certaines fins de chapitres (des résumés ?).

Fasciné par son manège, je passe une bonne partie du voyage à l’observer par-dessus mon propre livre (Le vingtième me fatigue, de Jacques Réda) en tentant de comprendre son système. Est-ce un glossaire qu’il établit, ou bien un index thématique ?

De temps à autre, ils se lisent l’un à l’autre une phrase qui les a frappés et parfois les fait rire, ou s’échangent leurs impressions de lecture. Elle lui caresse tendrement le dos sans quitter son livre, il pose la main sur son genou. Ils sont très émouvants.

– Nous arrivons à Bruxelles. Le train est si bondé que beaucoup de gens ont voyagé debout à l’entrée du wagon. Assise inconfortablement par terre, une étudiante lit l’Impressionnisme et la Musique. Lorsqu’en descendant je me penche discrètement (hum) pour déchiffrer le titre, elle ramène d’instinct son sac vers elle, croyant que j’allais le lui piquer. Pour un peu elle m’assommait avec.

Bruxelles

– Dans l’autobus 71 en direction de la Porte de Namur, une aspirante conductrice potasse l’indéboulonnable Bien conduire de A à Z de Daniel De Nève.

– Dans le métro, direction Delacroix, une dame entame le chapitre XVI de Souviens-toi de Mary Higgins Clark.

– Passe un vieux couple rue Fonsny, devant la gare du Midi. Monsieur tire la valise et porte un ample chapeau. Madame presse à deux mains sur son cœur le guide de Bruxelles de la collection Eyewitness Travel. Au même instant un clochard émerge de la bouche du métro, portant sous le bras un livre à couverture marron.

– Sur le quai n° 15, ce qui semble un bon gros thriller, De Bezoeker de Lee Child, enchante visiblement un homme à collier de barbe poivre et sel.

Dans le train Bruxelles-Liège

– Une bien jolie personne ouvre De Shaduw van de Wind de Carlos Ruiz Zafon.

– Derrière elle, une quinquagénaire lit Allô, Babou viens vite… On a besoin de toi ! de Janine Boissard.

Un passager clandestin

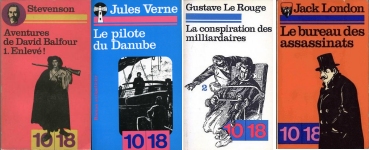

Gravures détourées sur fond monochrome, ce sont les 10/18 de notre belle jeunesse.

À chaque écrivain sa livrée : blanche pour Darien, noire pour Tinan, violette pour Schwob, etc.

***

Je me souviens de mes premiers 10/18. On les lisait autant pour les textes que pour les préfaces d’Hubert Juin et de Francis Lacassin. Elles composaient, mises bout à bout, une sorte de roman-feuilleton parallèle, qui soutenait l’épreuve de la réunion ultérieure en recueils.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un.

Une bibliothèque, écrivait Hubert Juin, « n’est jamais immobile ». C’est un organisme vivant. Les thèses de troisième cycle ont parfois leur utilité. Mais nous avons surtout besoin, nous autres avides lecteurs, de ces défricheurs de l’ombre, intercesseurs essentiels qui réveillent les « classiques souterrains » dormant au purgatoire, remettent leurs textes en circulation, élargissent l’horizon de nos bibliothèques. (De même sommes-nous, fidèles auditeurs, redevables de découvertes sans nombre à ces autres « passeurs », Alain Gerber et Philippe Carles, que France-Musique vient de foutre à la porte par simple courrier recommandé, comme la première entreprise cotée en Bourse venue. Mais bon, ils sont vieux et ils aiment le jazz, on ne va pas s’indigner pour si peu, hein ? Fin de la parenthèse).

Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.

Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.

Channing Pollock dans Judex de Georges Franju, scénario de Francis Lacassin

Le voyageur de la nuit (addendum)

Le tombeau des rois de Prusse est situé au cœur d’un grand parc arboré, dans une petite ville d’Allemagne au nom imprononçable. C’est un discret monument, enfoui sous un vieux pont de pierre enjambant un ancien cours d’eau, aujourd’hui à sec. En se penchant par-dessus la balustrade, on aperçoit malaisément, à travers la végétation, un lit de galets où affleurent à peine les pierres tombales des souverains. Nous avons visité ce site au début de l’automne. Le parc était déjà jonché de feuilles, la lumière était belle. Dans un brouillard lointain de houille, à travers une trouée d’arbres, se profilait la silhouette massive de la gare des tramways, vers où convergeait un réseau de rails enchevêtrés, couleur de rouille éteinte.

La Perrot-Stols-Larbaud connexion

La lecture de la correspondance Valery Larbaud-Alexandre A.M. Stols a attiré mon attention sur cet éditeur-imprimeur (Maestricht, 1900 – Tarragone, 1973), l’un des artisans en son temps de la renaissance de l’art typographique en Hollande. « Fils d’un imprimeur capable et averti », écrit en 1928 le poète et essayiste Jan Greshoff, « il a vécu dès son enfance dans une atmosphère tout imprégnée d’encre d’imprimerie. » Heureux homme. Catalogue considérable en sept langues, éditions de luxe pour bibliophiles, publications clandestines durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour le domaine français, cela va de Villon, Scève, du Bellay, Racan, Louise Labé et Théophile de Viau jusqu’à Soupault, Fargue et Supervielle, en passant par Stendhal, Nodier, Nerval, Asselineau, Mallarmé, Rimbaud (première édition intégrale des œuvres complètes, établie par Pascal Pia). Jalousé de ses confrères français qui ne voyaient pas d’un bon œil sa concurrence sur le marché restreint de la bibliophilie, mais très prisé de Gide, Valéry et Larbaud, dont il a publié de nombreuses plaquettes, et qui appréciaient le soin de Stols dans le choix et l’établissement des textes, le goût sûr en matière de papier et d’équilibre typographique. « De la grâce et de la solidité », disait Pia.

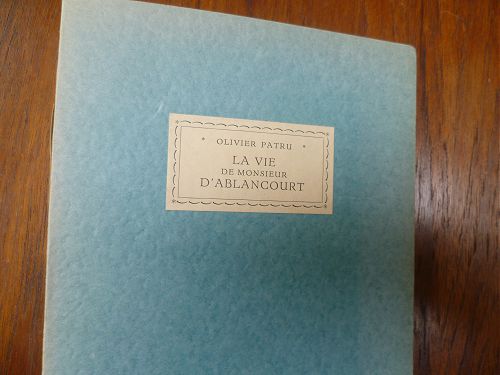

Inutile de rêver. Tirés à petit nombre, les ouvrages sortis des presses de Stols coûtent aujourd’hui un pont. 750 €, par exemple, pour Dévotions particulières de Larbaud, qui fut tiré à 40 ex. ; aouche ! D’où mon heureuse surprise d’avoir déniché La Vie de Monsieur d’Ablencourt par Olivier Patru au prix très raisonnable de 15 €.

Il me plaît d’avoir acquis ce très beau petit volume auprès d’un aimable libraire de Maestricht, dans la ville même où il fut imprimé il y a soixante-quatorze ans. Il me plaît davantage encore qu’un hasard objectif m’ait fait précisément tomber sur ce livre-ci, qui recoupe mes intérêts et ma biographie de plusieurs manières. Il s’agit d’une vie brève, genre pour lequel j’ai une grande affection. Elle concerne Nicolas Perrot d’Ablencourt (1606-1664), qui fut traducteur, et dont j’entendis parler dès mon enfance à propos des « belles infidèles » — car traducteurs, mes parents le sont aussi et, ô diabolique atavisme, il m’arrive de tirer ma subsistance de cette coupable activité. Perrot d’Ablencourt est né à Châlons-sur-Marne (comme Pierre Dac !), tout près du berceau de ma famille paternelle. L’ouvrage enfin est préfacé par Larbaud, dont la lecture m’occupe depuis un an. Un livre-carrefour, en somme.

Maestricht, 1934, 46 p. 190 ex., dont 15 sur Japon (numérotés de A à P) et 175 sur papier Antique Old Style (numérotés de 1 à 175). + 35 ex. sur Hollande Van Gelder pour « Les Amis des beaux livres » et 31 sur Hollande Panneboek pour quelques membres de « La Compagnie typographique ». Mon exemplaire porte le n° 5.

(Source des citations et éléments biographiques relatifs à Stols : notices de la correspondance Larbaud/Stols, éditions des Cendres, 1986.)

« C’est le Super Size Me de la lexicographie », écrit à propos de ce livre Nicholson Baker. Dans Reading the OED (One Man, One Year, 21,730 Pages), Ammon Shea raconte en vingt-six chapitres numérotés de A à Z comment il a passé une année à lire intégralement le monumental Oxford English Dictionnary : vingt lourds volumes composés sur trois colonnes, dont chaque notice, d’une profusion maniaque, constitue un mini-séminaire de sémantique et d’étymologie. De cette odyssée démentielle, Shea a rapporté une poignée de mots rares dont l’équivalent français nous serait bien utile. L’acnestis désigne ainsi cette région du dos hors de portée de main, qui transforme certaines démangeaisons en cauchemars (« Chérie, pourrais-tu me gratter l’acnestis, s’il-te-plaît ? Aaaah, merci ! Ça va mieux. »). La deipnophobia, c’est la phobie des dîners en ville. Lire le dictionnaire, écrit Shea, c’est comme tenter de se souvenir de chaque arbre aperçu par la fenêtre d’un train en marche. Au fil de son périple sur l’océan du langage, il est passé par plusieurs phases successives, de la griserie à l’ennui sans bornes, de l’overdose à la catatonie. Certains jours, il s’est demandé s’il savait encore parler anglais, ayant la cervelle si farcie de mots qu’il ne parvenait plus à formuler une phrase simple. Il a aussi expérimenté d’intéressants phénomènes hallucinatoires, proches de ceux dépeints par Benchley dans « Comment devenir fou ? » : tomber en arrêt devant un substantif aussi quelconque que glove en se demandant hébété comment un tel mot peut exister [1]. Au chapitre O, il confesse entendre la nuit une voix désincarnée lui réciter lentement des définitions. Dangereuse pour son équilibre mental, l’entreprise n’est pas non plus sans risque pour sa vie privée. Après avoir détaillé l’étymologie d’un mot rare à sa petite amie, il s’inquiète au chapitre P de savoir si par hasard il ne l’ennuie pas. « Il y a longtemps que j’ai franchi ce cap », lui répond-elle.

« C’est le Super Size Me de la lexicographie », écrit à propos de ce livre Nicholson Baker. Dans Reading the OED (One Man, One Year, 21,730 Pages), Ammon Shea raconte en vingt-six chapitres numérotés de A à Z comment il a passé une année à lire intégralement le monumental Oxford English Dictionnary : vingt lourds volumes composés sur trois colonnes, dont chaque notice, d’une profusion maniaque, constitue un mini-séminaire de sémantique et d’étymologie. De cette odyssée démentielle, Shea a rapporté une poignée de mots rares dont l’équivalent français nous serait bien utile. L’acnestis désigne ainsi cette région du dos hors de portée de main, qui transforme certaines démangeaisons en cauchemars (« Chérie, pourrais-tu me gratter l’acnestis, s’il-te-plaît ? Aaaah, merci ! Ça va mieux. »). La deipnophobia, c’est la phobie des dîners en ville. Lire le dictionnaire, écrit Shea, c’est comme tenter de se souvenir de chaque arbre aperçu par la fenêtre d’un train en marche. Au fil de son périple sur l’océan du langage, il est passé par plusieurs phases successives, de la griserie à l’ennui sans bornes, de l’overdose à la catatonie. Certains jours, il s’est demandé s’il savait encore parler anglais, ayant la cervelle si farcie de mots qu’il ne parvenait plus à formuler une phrase simple. Il a aussi expérimenté d’intéressants phénomènes hallucinatoires, proches de ceux dépeints par Benchley dans « Comment devenir fou ? » : tomber en arrêt devant un substantif aussi quelconque que glove en se demandant hébété comment un tel mot peut exister [1]. Au chapitre O, il confesse entendre la nuit une voix désincarnée lui réciter lentement des définitions. Dangereuse pour son équilibre mental, l’entreprise n’est pas non plus sans risque pour sa vie privée. Après avoir détaillé l’étymologie d’un mot rare à sa petite amie, il s’inquiète au chapitre P de savoir si par hasard il ne l’ennuie pas. « Il y a longtemps que j’ai franchi ce cap », lui répond-elle.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Figure de proue du New Yorker de la grande époque, Robert Benchley fut l’un des piliers du groupe de l’Hôtel Algonquin – très bien évoqué dans le beau film d’Alan Rudolph, Mrs. Parker and the Vicious Circle. Comme tous les grands paresseux, il travaillait beaucoup – fort de la règle d’or du procrastinateur : « N’importe qui peut accomplir n’importe quelle tâche, aussi lourde soit-elle, pourvu que ce ne soit pas celle qu’il est censé accomplir à ce moment-là. » Résultat : des centaines de chroniques, recueillies dans des volumes aux titres délectables ; une carrière oblique à Hollywood, où il campe des silhouettes savoureuses (China Seas, Foreign Correspondant, The Major and the Minor) et officie dans une cinquantaine de courts métrages de vulgarisation parodiques : How to Sleep, The Sex Life of the Polyp, How to Watch Football, The Romance of Digestion, etc.

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de

Sauf ignorance de ma part, c’est Robert Benayoun qui traduisit le premier Benchley en français dans son Anthologie du nonsense. Suivit un recueil traduit par Paulette Vielhomme dans la précieuse collection « Humour secret » de Jacques Sternberg, réédité par la suite en 10/18 sous le titre le Supplice des week-ends. C’est ce même recueil que republie aujourd’hui Monsieur Toussaint Louverture, avec quelques textes en moins et quelques inédits en plus, traduits par Fanny Soubiran. Cela s’intitule Remarquable, n’est-ce pas? et c’est un bel objet qu’on a plaisir à lire et à tenir en main, comme tout ce qui sort des presses de ce Monsieur : typo sobrement élégante et soignée, illustrations d’origine de  Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran.

Robert BENCHLEY, Remarquable, n’est-ce pas ? Traduction de Paulette Vielhomme et Fanny Soubiran.  D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

D’autres titres de Benchley sont publiés chez Rivages et au Dilettante.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un. Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.

Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.