La griffe de Griffin

Un de mes premiers souvenirs radiophoniques de jazz, c’est un solo de ténor endiablé, phénoménal, sur un thème excitant de Gillespie, Wee ; emballé à toute allure mais imparablement tenu, et comme se consumant dans l’instant avec un brio étourdissant. Le pilote de ce bolide de course était un saxophoniste dont j’appris alors le nom, Johnny Griffin. Comme pour tant d’autres musiciens (Mal Waldron, Steve Lacy, Zoot Sims, Art Farmer,…) entendus à l’émission Jazz Soliloque de Gilles Archambault, qui aura constitué pour les gens de ma génération un cours du soir de jazz, il m’en est resté une affection durable qui est celle des premières découvertes.

Un des moments les plus drôles du film de Charlotte Zwerin, Straight, No Chaser, c’est une scène de coulisse d’un concert de Monk. On y voit Griffin entre deux sets se préparer un drink à sa façon : une bouteille de Coca dans une main, une topette de whisky dans l’autre, il se rince alternativement le gosier avec chacun de ces liquides en agitant la tête pour bien mélanger, avec une grimace irrésistible. Ailleurs, le film de Zwerin nous le montre très pro et concentré dans le travail, joyeux loustic le reste du temps – il faut le voir arborer fièrement un invraisemblable pantalon rayé sous l’œil goguenard de ses camarades de tournée.

Bref, le musicien débordait d’une vitalité contagieuse, tandis que l’homme inspirait une sympathie immédiate ; et si quatre-vingts ans est un âge respectable pour tirer sa révérence, c’est quand même avec un pincement au cœur qu’on apprend aujourd’hui la nouvelle de sa mort.

Griffin était un lion. Le hard-bopper par excellence, section Chicago, l’homme des duos-duels de ténors kolossaux avec Eddie Lockjaw Davis, mais aussi d’associations plus étonnantes (un disque en duo avec Martial Solal). Énergie, fougue et vélocité : ses meilleurs disques vous regonflent à bloc, on s’en sert une rasade au petit déjeuner et c’est une cure de vitamine C pour affronter les journées grises d’hiver.

Mais la puissance de feu, appuyée sur une technique à toute épreuve, dissimule à peine la finesse et l’humour d’un musicien bien plus futé qu’il n’y paraît. Elles en firent un partenaire de jeu aussi inattendu qu’idéal pour Thelonious Monk, «unperturbed by any idea that Monk’s music was difficult », écrivent joliment Cook et Morton. Sur les deux disques de leur concert au Five Spot, il s’empare des thèmes avec un panache flamboyant auquel s’ajoute une touche typique de malice et d’extravagance. J’ai toujours en mémoire ce moment délicieux où il transforme Evidence en ritournelle de garderie d’enfants, avant de repartir au quart de tour, en se jouant des passages d’accords anguleux de ce morceau particulièrement retors.

L’ami Tatum propose sur son blogue un superbe solo du Little Giant. Courez-y.

Qui est Mrs Eaves ?

Et d’abord, qu’est-ce que c’est ? Une élégante police de caractères à empattements, dérivée du Baskerville, et qui semble avoir la cote auprès des éditeurs soigneux de l’apparence de leurs livres. Ces temps derniers, je l’ai rencontrée coup sur coup, utilisée avec une parcimonie judicieuse, dans le Mystérieux Docteur Fu Manchu (Zulma) et dans un recueil de Robert Benchley, Remarquable, n’est-ce pas ?, récemment publié par Monsieur Toussaint Louverture, et dont j’espère trouver le temps de parler prochainement. Deux belles réalisations éditoriales. Depuis 2003, elle est également employée sur les couvertures des Penguin Classics.

Et d’abord, qu’est-ce que c’est ? Une élégante police de caractères à empattements, dérivée du Baskerville, et qui semble avoir la cote auprès des éditeurs soigneux de l’apparence de leurs livres. Ces temps derniers, je l’ai rencontrée coup sur coup, utilisée avec une parcimonie judicieuse, dans le Mystérieux Docteur Fu Manchu (Zulma) et dans un recueil de Robert Benchley, Remarquable, n’est-ce pas ?, récemment publié par Monsieur Toussaint Louverture, et dont j’espère trouver le temps de parler prochainement. Deux belles réalisations éditoriales. Depuis 2003, elle est également employée sur les couvertures des Penguin Classics.

Ma curiosité étant piquée, une rapide recherche m’a appris que le Mrs Eaves est une création de la typographe Zuzana Licko, à qui l’on doit une trentaine d’autres fontes. Née en 1961 à Bratislava, Licko a émigré aux Etats-Unis avec sa famille en 1968, dessiné ses premiers caractères sur un ordinateur auquel lui avait donné accès son père biomathématicien, et conçu, après ses études à Berkeley, des polices d’écran pour Adobe. En 1984, elle a mis sur pied une fonderie typographique indépendante avec son mari Rudy VanderLans, Emigre, qui édita également jusqu’en 2005 une revue de design graphique, Emigre Magazine. Les curieux pourront lire ici un entretien (en anglais) avec Licko. Dans un autre entretien, accordé au magazine Eye (printemps 2002), elle présentait sa fonte en ces termes :

I think Mrs Eaves was a mix of just enough tradition with an updated twist. It’s familiar enough to be friendly, yet different enough to be interesting. Due to its relatively wide proportions, as compared with the original Baskerville, it’s useful for giving presence to small amounts of text such as poetry, or for elegant headlines and for use in print ads. It makes the reader slow down a bit and contemplate the message.

Mais qui donc était Mrs Eaves ? Un hasard n’arrivant jamais seul, la dernière livraison de The Penguin Collector (n° 70, juin 2008) me l’apprend ce matin. Sarah Eaves entra dans les années 1750, en qualité de gouvernante, au service du fameux imprimeur-typographe John Baskerville, dont elle devint la compagne lorsque son mari l’abandonna elle et ses quatre enfants (il semble qu’il ait quitté précipitamment Birmingham afin d’échapper à des poursuites pour escroquerie). Baskerville était un libre-penseur peu soucieux du qu’en-dira-t-on. Le fait qu’il vécût en concubinage ouvert avec une femme mariée ayant charge de famille causa d’énormes remous au sein de la bonne société. Le scandale lui aurait coûté une partie de sa clientèle et menacé son imprimerie de faillite. Le couple légitima son union en juin 1764, moins d’un mois après la mort de Mr Eaves.

Baskerville avait de longue date associé Sarah à ses travaux. Après sa mort en 1775, elle prit la direction de l’imprimerie. Lorsque l’entreprise ferma ses portes dix ans plus tard, elle vendit les matrices du caractère Baskerville à Beaumarchais, qui souhaitait l’employer pour l’édition des œuvres complètes de Voltaire. En baptisant de son nom une police de caractères, Zuzana Licko a donc rendu hommage à une figure féminine négligée de l’histoire de la typographie.

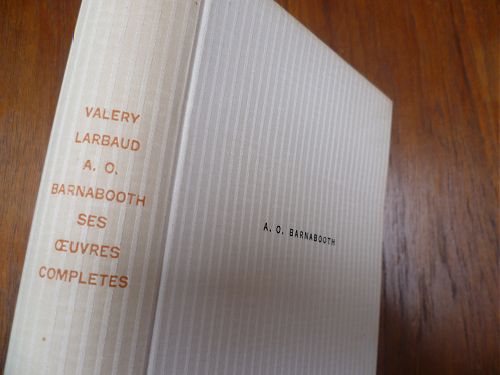

Mon double et moi

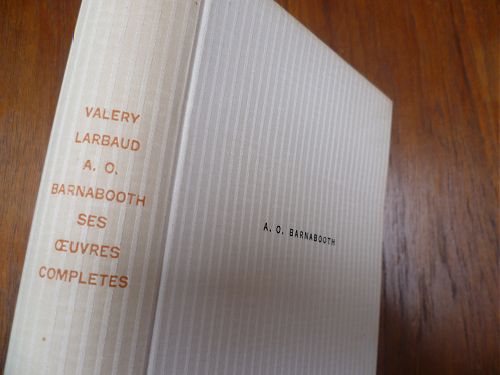

Les Œuvres complètes d’Archibald Olson Barnabooth (« c’est-à-dire un conte, ses poésies et son journal intime ») sont de Valery Larbaud, qui s’en présente comme le simple éditeur dans une note liminaire. (La toute première édition des Poésies avait d’ailleurs paru sans mention de son nom.) Barnabooth le riche amateur est, je ne vous apprends rien, un double, une projection de Larbaud – mais il est en même temps un personnage bien distinct, à mi-chemin entre l’hétéronyme et la créature romanesque.

Il se trouve qu’à Florence, le 3 mai 19…, Barnabooth note dans son journal, dans le corps d’un long développement :

Ainsi le monde trouve à redire en moi ; il me découvre des ridicules et quelques défauts ; Cartuyvels dit que je n’ai pas le sentiment de la propriété, et Guido de S. et Valery L., les deux inséparables, m’ont pris pour objet de leurs railleries (petits rentiers envieux !), et à chaque instant la vie me donne mille démentis […]

D’abord on se frotte les yeux ; et puis l’on savoure la mention de ce Valery L. dans le journal de son alter ego fictif. Car il y a là, de la part de Larbaud :

– une manière de s’inclure discrètement dans sa création, comme les peintres de la Renaissance se représentaient dans un coin de leur fresque.

– une manière de tenir son double à distance (Barnabooth est objet de raillerie de la part de « Valery L. »)

– une manière de se tourner soi-même en dérision (« petit rentier envieux ! »).

– une manière d’attester la réalité de Barnabooth, puisque ce dernier confirme en passant qu’il fréquente dans la vie réelle son futur « éditeur » Larbaud, dont l’existence est, elle, bel et bien avérée.

– une manière, à l’inverse, de se changer lui, Larbaud, en personnage de fiction, puisqu’il se trouve cité dans une œuvre d’imagination, parmi d’autres personnages de son invention.

– en somme et en tout, un clin d’œil au lecteur. Mais un clin d’œil subreptice, adressé au détour d’une phrase, sans avoir l’air d’y toucher.

Ces jeux de miroirs ironiques entre fiction et réalité, plus proches ici de Max Beerbohm que de Borges, ont toujours l’heur de m’enchanter. Et ils me semblent d’autant plus réjouissants lorsqu’ils se glissent en catimini dans une narration de facture classique, plutôt que dans une fiction moderne ou postmoderne, où de tels procédés (mise en abyme et autres), pour être parfois sources de jubilation 1, sont par définition plus ostensibles et plus attendus.

1 Voir par exemple la nouvelle géniale de John Barth, Dunyazadiad, variation aussi drôle que vertigineuse sur l’histoire de Schéhérazade, où l’auteur s’insère de brillante manière dans sa propre fiction.

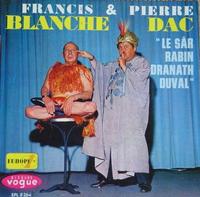

Les Sârs dînent à l’huile

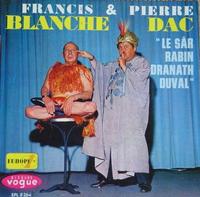

Après l’intrépide Sâr Dubnotal, inspiré par le Sâr Peladan et ressuscité par Le Visage vert dans sa dernière livraison, voici qu’hier à la brocante a surgi devant nous le Sâr Rabindranath Duval, sous la forme d’un disque 33 tours en parfaite condition, aussitôt acquis pour une bouchée de pain. Tout se trouvant toujours déjà sur la toile, ce sketch immortel de Pierre Dac et Francis Blanche – en partie improvisé à chaque représentation en fonction des réactions du public et d’une inspiration puisée dans la dive bouteille – est naturellement visible sur Youtube.

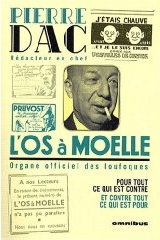

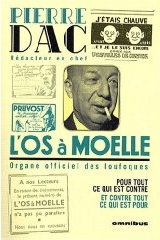

Pour les distraits auxquels la chose aurait échappé, rappelons qu’Omnibus a réuni l’année dernière une copieuse anthologie de L’Os à moelle. Qu’on se le dise, et réciproquement.

Comment on écrit l’Histoire

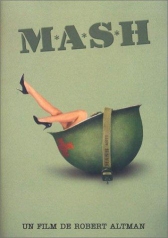

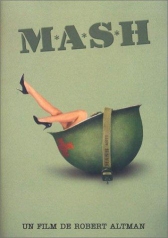

Après avoir essuyé le refus d’une douzaine de réalisateurs, sa chance fut d’accepter le scénario de M*A*S*H* (1970), que lui propose le producteur Ingo Preminger.

Michel Ciment, Dictionnaire du cinéma. Larousse

(la syntaxe est curieuse).

La même année, il réalise M*A*S*H* (M.A.S.H.), que paraît-il quatorze autres metteurs en scène ont refusé avant lui.

Jean-Loup Bourget, Robert Altman. Edilig.

Après une série de démarrages avortés, un triomphe commercial d’autant plus spectaculaire qu’il était inattendu (le scénario avait été refusé par une quinzaine de metteurs en scène).

Jean-Pierre Coursodon / Bertrand Tavernier,

50 ans de cinéma américain. Omnibus, p. 274.

Un succès inattendu qui révèle un réalisateur pratiquement inconnu, Robert Altman (il accepta un scénario de Ring Lardner Jr. refusé par 32 metteurs en scène).

Jean-Pierre Coursodon / Bertrand Tavernier,

50 ans de cinéma américain. Omnibus, p. 95.

Hantises et malédictions

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du Visage vert qui, passé le pont, s’avance à notre rencontre, vêtue d’élégance anglaise, avec son cortège d’esprits vengeurs, de tableaux hantés et de malédictions. Depuis sa création, ce Visage-là cultive le fantastique et l’étrange du romantisme à nos jours, exhume des auteurs inconnus, méconnus, négligés, oubliés à des degrés divers, ou encore des textes inédits d’écrivains plus fameux, proposés dans des traductions sûres.

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du Visage vert qui, passé le pont, s’avance à notre rencontre, vêtue d’élégance anglaise, avec son cortège d’esprits vengeurs, de tableaux hantés et de malédictions. Depuis sa création, ce Visage-là cultive le fantastique et l’étrange du romantisme à nos jours, exhume des auteurs inconnus, méconnus, négligés, oubliés à des degrés divers, ou encore des textes inédits d’écrivains plus fameux, proposés dans des traductions sûres.

On ira donc ici de découverte en ravissement. À commencer par Ralph Adams Cram (1863-1942), architecte américain artisan du gothic revival et nouvelliste de grand talent, admiré à raison de Lovecraft. Dans un cadre montagnard, la Vallée morte fait lever l’épouvante comme une nappe de brouillard, avec une force d’incarnation digne de Stevenson. Tout aussi prenant, N° 252, rue Monsieur-le-Prince marie les thèmes de la succube et de la maison hantée au sein d’un réseau complexe d’allusions littéraires. Vivement la parution en français d’un recueil de Cram.

Le motif de la succube, alors très à la mode, inspira à Jules Bois (1868-1943), féru de satanisme et d’occultisme, un plaisant conte à l’écriture fin de siècle – style qui nous semble aujourd’hui presque sa propre parodie ; et tout son charme réside dans ce presque. À propos de cet auteur, ne résistons pas au plaisir de citer cette perfidie d’Alphonse Allais :

Jules Bois ayant dernièrement écrit, dans le Courrier français, un bel article (orné d’un portrait) où il exaltait les talents et les vertus de Jean Lorrain, Jean Lorrain a écrit cette semaine, dans le même Courrier, un bel article (orné d’un portrait) où il exalte les talents et les vertus de Jules Bois.

Ces gens-là finiront par se blesser avec leurs encensoirs.

(Le Chat noir, 7 mars 1891)

[toute ressemblance avec notre époque…]

François Ducos rappelle à notre bon souvenir l’existence du Sâr Dubnotal, psychagogue enturbanné et détective de l’étrange modelé sur la silhouette de l’ineffable Joséphin Péladan, qui fut le héros d’un feuilleton populaire de Norbert Sevestre (1879-1946), publié en fascicules en 1909 sous d’alléchantes couvertures.

Hermann Wolfgang Zahn (1879-1965), neurologue et nouvelliste allemand, ami de Kubin, s’empare, dans Histoire d’un tableau, d’une série de thèmes classiques (gémellité et dédoublement, portrait hanté qui se met à vivre sa vie propre, réincarnation et circularité du temps) et parvient à les conjoindre d’adroite et troublante manière.

Du côté des contemporains, la revue propose une nouvelle d’Anne-Sylvie Salzman, Mémoire de l’œil, d’une fort belle écriture, qui donne envie d’aller voir ses deux romans publiés chez Corti et Joëlle Losfeld.

Peu sensible à l’univers de Jean Cassou, j’ai en revanche été subjugué par les deux nouvelles de Leopoldo Lugones (1874-1938). L’écriture luxuriante, décadente de la Pluie de feu fait surgir la vision apocalyptique, néronienne, d’un déluge de cuivre incandescent s’abattant sur une ville intemporelle. Sous l’emphase sublime court une ironie perceptible aussi dans la Statue de sel, conte d’inspiration biblique qui finit en canular. Quel écrivain !

Au sommaire encore, une atroce histoire de monstre de Bulwer Lytton, à la fois sarcastique et romantique. Le numéro se conclut par une « carto-nouvelle » de François Ducos et Gérard Dôle, où des fragments d’un récit d’Algernon Blackwwod se voient illustrés avec des cartes postales d’époque. Il fallait y penser, et le résultat ne laisse pas d’être dispensateur de charme.

La plupart des ensembles de textes sont accompagnés d’études critiques sur leurs auteurs. Certaines m’ont paru longuettes, mais toutes sont solidement documentées et riches en informations factuelles. Redisons enfin combien la revue est composée et mise en page avec un soin dans l’élégance qui achève d’en faire l’attrait.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Art poétique

Mais vous savez qu’en ce qui me concerne, je ne désire pas écrire beaucoup, c’est-à-dire laisser une œuvre abondante, ni surtout de longs ouvrages, qui prennent aux lecteurs trop de temps. Faire autrement, c’est se résigner à n’être lu que pendant un demi-siècle, un siècle au plus. Combien de lecteurs aura Richardson au XXIIe siècle ? Sûrement George Eliot et W.M. Thackeray en auront davantage. Et qui entreprendra la lecture de l’Astrée ? Et pour plusieurs autres raisons je crois qu’il faut écrire aussi court et aussi peu que possible. J’ai toujours rejeté avec soin, et plus que jamais je rejette, ce qui ne me tente pas assez pour que ma paresse soit vaincue par mon désir.

Valery Larbaud, lettre à A.A.M. Stols du 27 octobre 1931

(correspondance publiée par les éditions des Cendres, 1986)

Et d’abord, qu’est-ce que c’est ? Une élégante police de caractères à empattements, dérivée du Baskerville, et qui semble avoir la cote auprès des éditeurs soigneux de l’apparence de leurs livres. Ces temps derniers, je l’ai rencontrée coup sur coup, utilisée avec une parcimonie judicieuse, dans

Et d’abord, qu’est-ce que c’est ? Une élégante police de caractères à empattements, dérivée du Baskerville, et qui semble avoir la cote auprès des éditeurs soigneux de l’apparence de leurs livres. Ces temps derniers, je l’ai rencontrée coup sur coup, utilisée avec une parcimonie judicieuse, dans

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du

Ah mais la belle revue que voilà, remplie d’excellentes choses ! C’est la livraison annuelle du  Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.

Le Visage vert n° 15, juin 2008. Zulma.