Tous à la mer

Lancement du Bathyscaphe

le jeudi 17 janvier

à partir de 18 heures

à la librairie Gallimard (3700, boul. Saint-Laurent, Montréal).

Au programme : inondation du centre-ville, défilé de plongeurs et de femmes-grenouilles, concours de plongée en apnée et concert du Choeur des poissons-chats de l’Armée Rouge.

Un autre esquif, Pirates au couvent de Benoît Chaput (éditions Myrddin), sera également mis à la mer.

Viendez nombreux !

Poésie involontaire

En latin, le terme translatio apparaît initialement dans le sens de « changement », mais aussi de « transport », de passage d’argent d’une banque à une autre, de greffe botanique, de métaphore [1].

1. C’est toujours impressionnant de voir circuler en Grèce aujourd’hui d’énormes camions avec écrit metaphorà sur les côtés : il s’agit de camions de déménagement, comme chez nous les camions des déménageurs Gondrand.

Umberto Eco, Dire presque la même chose,

expériences de traduction. Grasset, 2006.

Sans éprouver d’affection particulière pour les camions, combien font rêver ces poids lourds métaphoriques, objets dépaysants réalisant l’alliance inattendue du pachyderme et de la rhétorique ailée – et qui, du coup, deviennent eux-mêmes, comme par un effet de collage involontaire, une métaphore concrétisée. Il est sans doute excessif de convoquer Reverdy à ce propos, mais enfin on y a songé : «L’image… ne peut naître d’une comparaison, mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports entre ces deux réalités seront lointains et justes, plus l’image sera forte. »

Sujet de rédaction : imaginez, un 1er juillet à Montréal, les convois de métaphores sillonnant la ville en tous sens.

La poésie ce matin (2)

Le jour,

sa confiscation par le soir,

l’ariette oubliée dans la ruelle en pente

par où tu rentres chez toi.

Le faisceau du clair de lune

sur les vélos accolés, les boîtes de paperasses,

les bouteilles vides – bouteilles qu’emplissent,

par le carreau de la remise,

les rayons laiteux de minuit.

C’est rue Préfontaine,

ce pourrait être ailleurs,

cette convergence de motifs

– ce bouquet de riens qui t’est tout.

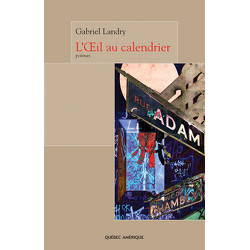

Gabriel Landry, l’Œil au calendrier.

Québec-Amérique, 2007.

*

Le regard qui s’exerce ici conviendrait aux almanachs, car c’est celui d’un promeneur dont le pas est pour ainsi dire réglé sur un agenda saisonnier. Marcheur d’un quartier, qui cherche à en capter les pulsations les plus discrètes, et marcheur au long du temps qui passe car, en effet, les 196 morceaux de ce recueil sont autant de cases marquées au fil de l’an qui fait le tour, comme a dit un poète de la Renaissance. Choses vues, donc, de l’œil du faiseur de poèmes. Mais l’œil au calendrier, c’est aussi celui du calendrier, formidablement impassible, l’œil coi du temps qui nous regarde passer sous ses ponts. L’arroseur est arrosé : le voyeur est vu. Et peut-être aussi l’œil qui était dans la tombe et regardait Caïn ! Celui de la conscience qu’on a, qu’on acquiert, de la réalité changeante, fuyante, imprenable. Cet œil n’est pas toujours aiguisé comme il faudrait : le poète n’est pas toujours un bon « private eye ». Il arrive même qu’il se mette un doigt dans l’œil ! (Prière d’insérer.)

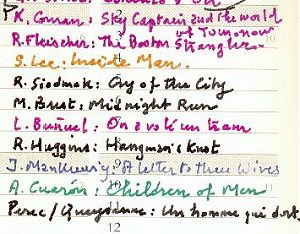

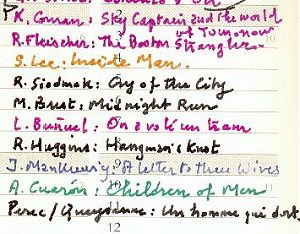

Bilan annuel

Livres : 86 (- 1)

Films : 101 (- 12)

Séries : 18 (pour un total de 20 saisons, dont 3 en cours)

Au terme de plusieurs années de traque, la totalité des disques gratifiés d’une couronne dans toutes les éditions du Penguin Guide to Jazz Recordings est à présent réunie sur mes rayonnages – soit une petite centaine d’albums et de coffrets.

Au terme de plusieurs années de traque, la totalité des disques gratifiés d’une couronne dans toutes les éditions du Penguin Guide to Jazz Recordings est à présent réunie sur mes rayonnages – soit une petite centaine d’albums et de coffrets.

L’intérêt de cette liste est de n’être pas un palmarès ; plutôt l’expression d’une préférence personnelle des auteurs. De sorte qu’à côté de quelques grands incontournables (Kind of Blue, A Love Supreme, Out to Lunch! ou Mingus Ah Um), l’amateur y glane avec bonheur quantité de perles méconnues (de Prayer for Peace d’Amalgam à The Day Will Come de Howard Riley en passant par The Great Sound of Sound de Position Alpha et l’euphorisant A Meeting of the Times de Roland Kirk et Al Hibbler), sans oublier quelques tocades vraiment étranges (j’ai beau écouter de toutes mes oneilles, je ne trouve toujours pas le moindre intérêt à Lenox Avenue Breakdown d’Arthur Blythe), et c’est très bien ainsi.

À présent je me propose de les réécouter à la file à raison d’un disque par jour.

Locus Solus accueille chaque mois 1350 « visiteurs uniques ». Comme toujours, les algorithmes facétieux des moteurs de recherche ont attiré en ces lieux d’innombrables internautes en quête d’informations les plus baroques [1]. Ils ont également donné de faux espoirs à quantité d’élèves et de lycéens au bord du suicide, à la recherche les uns d’un commentaire composé clé en main de la Chartreuse ou de Lucien Leuwen, les autres d’un résumé tout fait du Meurtre de Roger Akroyd, du Couperet ou encore des Hommes dansants de Conan Doyle (hey, guys and dolls ! cette nouvelle fait vingt pages, lisez-la donc, ça ira plus vite). La palme de la candeur déçue revient au désespéré qui a googlé : Stendhal idée de travail.

Notre dispositif anti-spam a bloqué dans ses filets pas moins de 4112 pourriels faisant de la réclame pour des maisons de jeu en ligne ou vantant les mérites de divers psychotropes, anxiolytiques et autres stimulants de la fonction érectile. Au passage, il a inscrit sans pitié sur liste noire les identifiants de 2395 vils robots spammeurs. Nous lui disons merci.

1. poésie pour les toilettes – que font les mandrills la journée – les rats une redoutable organisation sociale – bibliothèque sur la facturation tronquée – qu’est-ce qui enrobe un cigare – grilles appliquées au roman à la presse – quelque chose qui roule commençant pour bibli – psst ah oh ahia – lexique des chiffrages harmoniques – panne de bouilloire – l’histoire de 1re théière électrique du monde – comment reconnaître un biscuit ancien – comment se débarrasser des lièvres sur son terrain – comment écrire au revoir à une collègue – détourner des cageots – signification du chapeau du père – personnalité d’un nez pointu – faire ses conserves de cornichons – total de crimes passionnels commis en 2006 – écrivains et soulographie – explication désillusion mariage de Loti – Raymond Roussel chocolat – déménagement de Georges Perec – pour Samuel Beckett l’objet se dérobe – Julien Gracq maniaco-dépressif – petites humidités amour Léautaud – l’amour après un infarctus – entre les cuisses de ma voisine – récit dépucelage – gratuit voir comment est le dépucelage – action réelle du dépucelage – dépucelage par une professionnelle – dépucelage avec bouchon de stylo – etc., etc.

Émersion

Enfin un journal cher et luxueux

pour les gens qui ne s’intéressent pas à l’actualité !

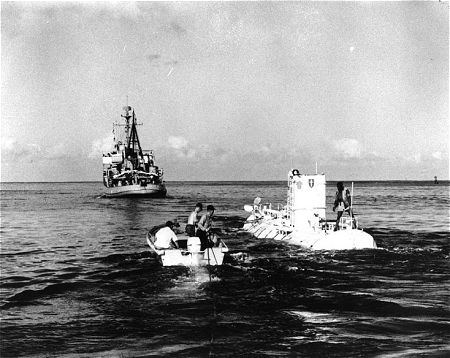

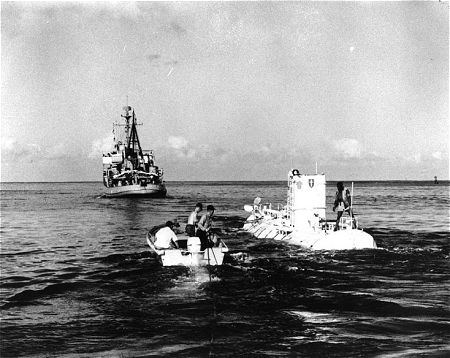

BATHYSCAPHE n.m. Appareil habitable destiné à conduire des observateurs dans les grandes profondeurs sous-marines.

Pour la première plongée,

l’équipage

Romy Ashby, Anne-Marie Beeckman, Daniel Canty, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Jimmy Gladiator, Thierry Horguelin, Anthony Kinik, Julien Lefort, Gabriel Levine, Thurston Moore, Hermine Ortega, Hélène Pelletier, Antoine Peuchmaurd, Hannah Reinier et Alexandre Sanchez

vous parle entre autres de

Vito Acconti, Louis Arti, Wallace Berman, Mario Cesariny, Henri-Simon Faure, Pierre Guyotat, René Guénon, Hédi Kaddour, Mauricio Kagel, Oskar Kokoshka, Jean-Pierre Martinet, Rick Myers, Paul Nougé, Christiane Rochefort, Lou-Andréas Salomé, Charlie Schlingo, Bill Shute, Nikola Tesla, l’échangeur Turcot, la Sacred Harp, Ugly Duckling Press et quelques pigeons mystérieux

accompagné en images par

Julie Doucet, Morag Kidd, Anthony Kinik, Nadia Moss, Antoine Peuchmaurd et Barthelemy Schwartz

et scandé par

des aphorismes comme toujours splendides de Pierre Peuchmaurd,

égrenés au fil des pages

Ces noms ne vous disent rien ? Les fonds marins vous sont inconnus ?

C’est que vous ne savez pas nager !

Le Bathyscaphe a été conçu pour vous :

confort, hygiène, pressurisation

vous permettent de plonger au plus profond

comme si vous étiez dans votre salon !

20 pages en couleurs pour 5 dollars ou 5 euros, sans publicité.

Abonnement (5 numéros) : 20 dollars ou 20 euros, port compris.

5545, rue Saint-Dominique

Montréal, Québec

H2T 1V5

lebathyscaphe.blogspot.com

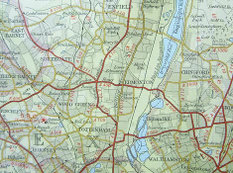

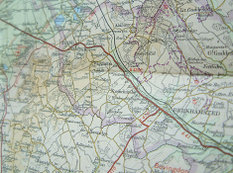

Le sentiment géographique

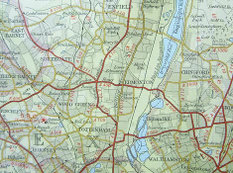

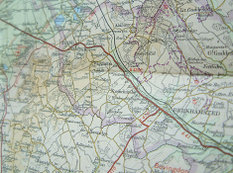

La carte est un objet vraiment magique. En quelques décimètres carrés, on a tout un pays pratiquement sous la main, sous les yeux. J’ai un peu un sentiment de possession du terrain ou d’une région par la carte. Elles me fascinent beaucoup, mais pas toutes également ; j’ai des préférences pour certaines. Chaque année, je pars me promener une dizaine de jours dans une région déterminée, mais un peu au hasard des routes, et il m’arrive de regarder la carte routière pendant tout le déjeuner. Je trouve cela inépuisable : les raccourcis, les possibilités d’aller dans tous les sens. C’est absolument passionnant pour moi, et cette carte routière qui n’a pas une grande valeur géographique est une grande source de jouissance.

Il y a deux cartes dont je suis particulièrement proche, ce sont la carte d’État-major au 80 000e et la carte géologique, qui est une sorte de talisman et qui possède une beauté très particulière. J’ai quelquefois pensé à tapisser une pièce avec des cartes géologiques au 80 000e, je suis sûr que ce serait splendide. Oui, ce sont ces cartes-là qui m’ont toujours passionné. J’ai toujours gardé le plus possible ces cartes géologiques chez moi. Je les ouvre de temps en temps, pas toujours dans un but scientifique, loin de là , mais outre qu’elles sont révélatrices, ce sont de très beaux objets en soi. J’ai les sens émerveillés devant une carte.

Il y a deux catégories d’écrivains en ce qui concerne les impressions visuelles : il y a ceux qui sont myopes et ceux qui sont presbytes. Il y a des gens qui en décrivant voient surtout le lointain, et d’autres qui voient les petits objets menus et les décrivent quelquefois merveilleusement. Je ne crois pas qu’on puisse avoir les deux capacités à la fois, on a une préférence pour l’une ou pour l’autre. Je me souviens que Breton, par exemple, ne s’intéressait pas particulièrement aux vastes paysages mais qu’il avait une passion pour les petits objets, ce que j’appelle les bijoux naturels : les coquillages, les oiseaux mouches, les papillons. Je m’intéresse plutôt aux vastes paysages et aux panoramas. Il est certain que si j’ai à me promener et que j’ai le choix de l’itinéraire, je prendrai plutôt un chemin de crête, pour avoir des vues – c’est instinctif. C’est la face de la terre qui m’intéresse, pour reprendre le beau titre de l’ouvrage d’Eduard Suess. J’aime bien découvrir les grands espaces, les grands panoramas me fascinent beaucoup. Je me suis quelquefois demandé pourquoi, et je pense qu’il y a une raison subjective qui joue. Au fond, un grand panorama, c’est la projection d’un avenir dans l’espace. C’est une sorte de chemin de la vie si on veut, mais un chemin qu’on choisirait librement, parce que dans ce paysage on a l’impression qu’on peut aller partout, opter pour n’importe quel parcours. C’est ce qui fait pour moi le charme extraordinaire des grands plateaux nus, l’Aubrac, les Causses. Je pense qu’il y a là en même temps la projection du temps dans l’espace, de ce que j’appelle le chemin de la vie, mais alors au lieu que ce soit un destin fermé… Il y a des obstacles mais aussi une impression de liberté très étonnante. C’est ce qui est fascinant dans le panorama pour moi, je crois. Il est sûr que je me classerai plutôt dans cette catégorie. Tous les géographes d’ailleurs sont de ce côté, je pense.

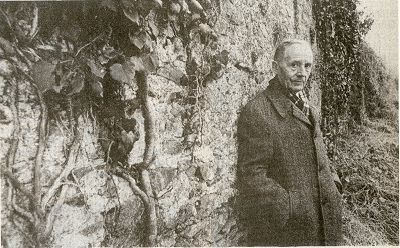

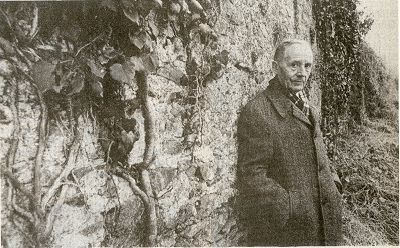

Julien Gracq, entretien avec Jean-Louis Tissier (1978)

rediffusé ce matin sur France-Culture.

Les photographies sont empruntées à l’excellent blog Ace Jet 170 de Richard Weston, qui partage entre autres choses cette fascination pour les cartes géographiques.

Mélancolie

Il y a comme ça des fins d’année qui ressemblent à des cimetières.

« Je suis assez doué pour la flânerie. »

– Oui, le monde extérieur existe pour moi. Et fortement. Et ce sentiment de très vigoureuse existence s’accompagne du sentiment du oui, plutôt que du non. Il est possible, d’ailleurs, que l’époque où j’ai écrit ait été de nature à souligner cette attitude. Entre 1939 et 1955, époque à laquelle j’ai publié le plus, la littérature était très marquée par une attitude négative, hostile même, vis-à-vis du monde extérieur: attitude que Sartre a fixée, dès ses débuts, dans les pages bien connues de la Nausée. J’étais très étonné, à l’époque, par ces romans peuplés de conversations de café, à tendance métaphysique.

J’ai dit tout à l’heure que je n’étais pas très intéressé par le roman psychologique. Je pense que les personnages de mes romans portent la marque de ce désintérêt. Mais en revanche, ils sont au monde, comme on dit, non sans pertinence ; ils n’ont pas rompu avec lui un lien pour moi vital, rupture qui donne au roman psychologique à la française ce côté « fleur coupée » que j’ai dénoncé autrefois.

Je suis frappé, bien souvent, par le peu de place que tient dans le roman français le monde extérieur, surtout celui qui n’est pas fait de main d’homme. Le monde de Balzac est un monde de maisons, de tanières. Quand la campagne trouve place dans notre littérature, c’est généralement avec une arrière-pensée de prédication du « retour à la terre », chez George Sand comme, sur un autre plan, dans les premiers romans de Giono. J’aime bien le mythe d’Antée, qui reprend des forces chaque fois qu’il retrouve le contact avec le sol. Ce qui ne signifie aucunement chez moi un penchant pour le roman bucolique. Je mets dans le mot de « contact » un sens qui n’a rien d’agricole.

Je n’y mets pas non plus la pure sensualité qui est celle de Gide dans les Nourritures terrestres. Je me suis senti en cela proche du surréalisme dès que je l’ai connu : pour Breton le surréel n’était pas une transcendance, il était immanent au réel. C’est une façon de voir qui m’est familière.

Julien Gracq, entretien avec Jean Roudaut,

Magazine littéraire n° 179, décembre 1981.

Repris dans Entretiens, José Corti, 2002.

Au terme de plusieurs années de traque, la totalité des disques gratifiés d’une couronne dans toutes les éditions du

Au terme de plusieurs années de traque, la totalité des disques gratifiés d’une couronne dans toutes les éditions du