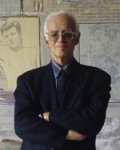

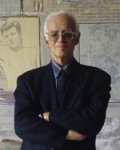

Christian Bourgois

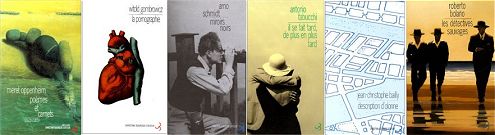

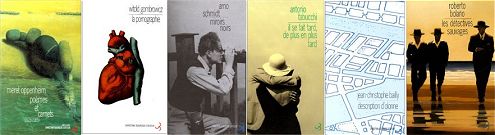

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

1. Rencontre à la Maison de la Francité de Bruxelles, 1996.

Chambres

Rome, avril 1999

Rldasedlrad les dlcmhypbgf

Il y a quelques jours, étant de passage à Nantes, au retour d’une excursion à Belle-Île, j’ai lu, dans un journal de Paris, que j’allais publier un livre formé de plusieurs nouvelles, dont une, la dernière, était intitulée « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».

Valery Larbaud, Jaune bleu blanc.

Pataquès mécanique, bien sûr. Mais là-dessus, Larbaud se met à rêver :

Évidemment, en m’attribuant un ouvrage intitulé Rldasedlrad les dlcmhypbgf, la linotype de ce journal avait voulu, ou bien se moquer de moi, ou bien me fournir un thème, me conseiller d’écrire sur un sujet qui lui tenait à coeur, et qu’elle avait essayé, en son langage de machine, de m’indiquer. Or, une linotype est une machine d’aspect trop sérieux pour qu’on puisse s’arrêter à l’hypothèse d’une plaisanterie. Qu’avait-elle donc voulu me dire, et quel sujet me demandait-elle de traiter ?

Et de tenter de décrypter ce que peut bien vouloir dire Rldasedlrad les dlcmhypbgf en mobilisant les ressources d’une étymologie de fantaisie ; et d’imaginer ce que pourrait narrer une nouvelle portant un tel titre.

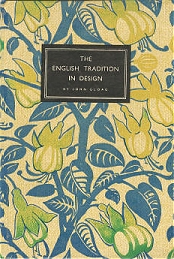

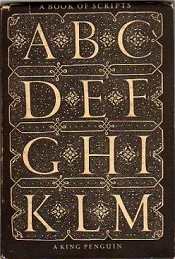

Penguinophilie

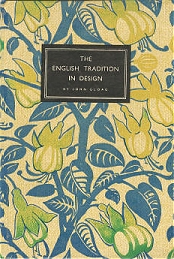

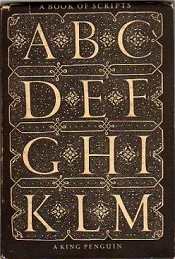

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

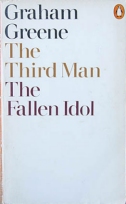

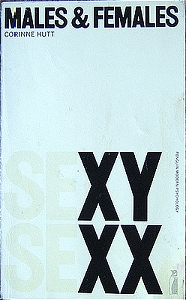

J’ai par ailleurs un faible pour les couvertures de Derek Birdsall, qui travailla pour Penguin dans les années 1960-1970. Elle ont une classe folle dans leur simplicité, leur emploi signifiant de la typographie. Quoi de plus approprié, pour les Mots de Sartre, qu’une couverture uniquement faite de mots, les premiers du livre ?

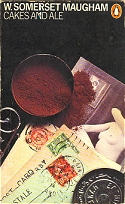

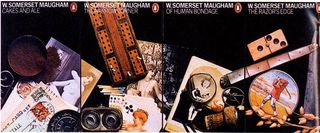

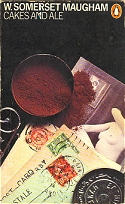

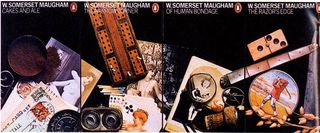

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

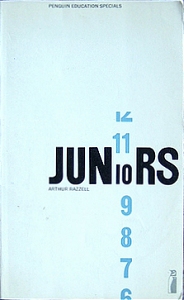

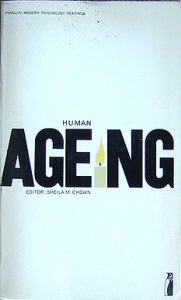

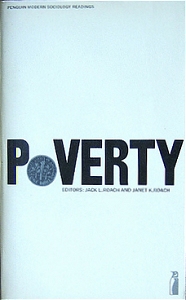

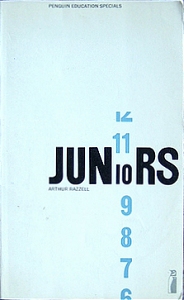

Enfin il y a la fameuse Penguin Education Series (1969-1972). Ici encore, Birdsall tire un maximum d’impact d’une économie de moyens parfaitement ajustés. À une époque où les graphistes faisaient exploser la couleur, il est probable que les grands caractères noirs sur fond blanc attiraient immédiatement l’attention sur les tables des libraires. En outre, les dos des livres composent un ensemble dynamique, qui se repère de loin sur les rayonnages.

Mais le plus brillant de l’affaire, c’est évidemment la manière dont la typo même du titre intègre une astuce graphique illustrant avec humour le thème du livre.

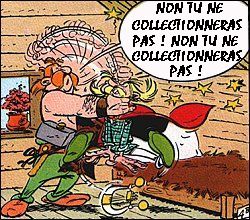

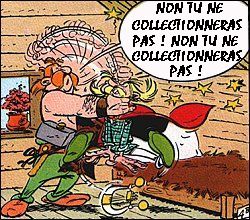

Kleptobibliopathie

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

Mais aussi, comment résister à la tentation quand on est kleptomane ? Le libraire N. était bien connu pour empocher les livres à sa portée chez les bouquinistes et dans les salles de ventes. Cette manie douce était considérée par ses confrères avec indulgence. Les bouquinistes détroussés lui adressaient leur note qu’il acquittait sans barguigner. Si le vol avait lieu en salle de ventes, on arrêtait l’homme à la sortie pour lui demander si, par hasard, il n’emporterait pas tel ou tel ouvrage ? «Ma foi, vous avez raison, je suis si distrait. » Et de restituer gentiment les volumes sans manifester le moindre embarras. Ou bien, les enchères ouvertes, le commissaire priseur énumérait les lots manquants en annonçant au son du marteau : « Adjugés à M. N. » N. réglait la note, et recommençait le lendemain.

Bien plus redoutable est l’espèce des amateurs assassins. J’ai narré il y a quelque temps l’histoire du plus célèbre d’entre eux, Don Vincente, le libraire tueur en série de Barcelone. Mais voici son procès. Le procureur fait remarquer qu’il n’existe qu’un exemplaire connu d’un livre imprimé par Palmart en 1482 – exemplaire qu’on savait appartenir au libraire Patxot, l’une des victimes de la vague de meurtres qui vient de secouer la ville. Puisqu’on a retrouvé cet ouvrage chez Vincente, c’est bien la preuve qu’il est le meurtrier. L’avocat de la défense démontre alors que le livre figure au catalogue d’un libraire parisien. S’il en existe un deuxième exemplaire, il a fort bien pu s’en trouver un troisième. Cet argument n’évitera pas à l’accusé la condamnation à mort. Mais durant la plaidoirie de son avocat, alors qu’il avait observé jusque-là un calme olympien, voici Vincente qui fond en larmes.L’Alcade : Enfin, Vincente, vous commencez à comprendre l’étendue de votre faute ?Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon erreur était grossière !L’Alcade : Il vous est encore possible d’implorer la clémence de notre auguste régente.Vincente : Ah ! Si Vous saviez comme je suis malheureux !L’Alcade : Si la justice humaine doit être inflexible, il est une autre justice dont la clémence est inépuisable, et le repentir est toujours méritoire.Vincente : Ah ! seigneur Alcade, mon exemplaire n’est pas unique !

Redoutable aussi, l’engeance des dépareilleurs et des élagueurs. À Lyon, la tactique du docteur R. consistait à subtiliser un tome quelconque d’un ouvrage en plusieurs volumes, puis à repasser quinze jours plus tard chez le libraire marchander le restant, « qui, vous le voyez, est incomplet. » Quant à cet amateur rémois, il s’était constitué à petit prix une collection d’ouvrages rares. « Notre homme, raconte Louis Paris – ancien bibliothécaire de la ville de Reims -, achetait volontiers les défectueux: cela s’explique, il les payait peu cher et possédait l’art de les mettre au complet. Voici comment il procédait : il entrait chez vous à titre d’ami, visitait votre bibliothèque, parcourait tel ou tel ouvrage, surtout celui dont il avait l’incomplet ; puis, si vous tourniez la tête, zest ! la feuille désirée disparaissait, et notre galant remettait à sa place le volume déshonoré. »

Alors, certains se méfient, témoin ce collectionneur de La Haye, propriétaire de la plus riche bibliothèque connue d’elzeviers, qui obligeait qui voulait contempler ses trésors, fût-il un ami intime, à revêtir une grande robe sans manches et sans ouvertures pour laisser passer les bras. Voleurs, pour tromper la surveillance de tels cerbères, faites-vous nommer à des postes de responsabilité. Guillaume Libri, qui n’en était pas à son coup d’essai, obtint en 1841 la charge de secrétaire de la commission chargée d’établir le Catalogue général et détaillé de tous les manuscrits, en langue ancienne et moderne, actuellement existant dans les bibliothèques des départements. C’était faire entrer le loup dans la bergerie. Accueilli avec des courbettes par les édiles municipaux et laissé sans surveillance dans les réserves précieuses, il s’en donna à cœur joie en puisant à pleines mains dans les collections, puis en maquillant ses larcins par de fausses indications dans les catalogues. Nommé l’année suivante bibliothécaire de la ville de Troyes, Auguste Harmand pilla à sa guise, pendant trente ans, l’établissement confié à ses soins en effaçant au fur et à mesure la mention des livres dérobés dans les fichiers.

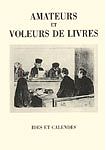

Ces anecdotes et beaucoup d’autres sont fort spirituellement narrées par Albert Cim dans Amateurs et voleurs de livres. Ce petit livre est un régal, aussi délectable que les écrits sur la bibliomanie de Nodier et d’Asselineau, ou que les souvenirs de Monselet. Ajoutons que l’objet est beau, car Ides et Calendes est un éditeur aussi soigneux que Plein Chant ou le Lérot : papier de bonne qualité, cahiers cousus et non massicotés. Posologie : quelques pages à couper et à lire avant de s’endormir.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903]. Ides et Calendes, 1998,145 p.

Romancier et auteur pour la jeunesse, bibliothécaire au sous-secrétariat d’État des Postes et des Télégraphes, Albert Cimochowski, dit Albert Cim (1845-1924), se signala par de nombreux articles de philologie, de critique et de bibliographie. Il participa également à la rédaction du Littré. Amateurs et voleurs de livres est le seul de ses livres couramment disponible. Il en a écrit plusieurs autres de même farine, dont certains sont consultables en ligne sur Gallica.net : Une bibliothèque : l’art d’acheter les livres, de les classer, de les conserver et de s’en servir (1902), le Dîner des gens de lettres : souvenirs littéraires (1903), le Livre : historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien (5 volumes, 1905-1908), Bureaux et bureaucrates, mémoires d’un employé des PTT (1910), Mystificateurs et mystifiés célèbres (1913), Récréations littéraires : Curiosités et singularités, bévues et lapsus, etc. (1920), Petit Manuel de l’amateur de livres (1923).

La poésie ce matin (1)

ÉCRIT POUR L’OCCASION

Sur trois canards

plus gris que l’herbe

la pluie tombait

la mer tombait

Sur tes genoux très roses aussi

la nuit tombait

la pluie tombait,

et sur l’élan dans son désert

des langues de sel et de beurre rance

Des chutes de reine finissaient l’an

le feu des vitres montait aux joues

Vinrent des soleils de plus vieilles laines

des ciels d’hiver dans les miroirs

des boues de glace et de sang sec,

vinrent des filles longues armées de dieux

des nains épars et des épieux

des rampes de neige cachant leur fer

et vinrent de petites bêtes

de petites lèpres, de petites lunes,

vinrent des massues et des écluses

des pluies de bronze sur le papier

On écrivait la bouche ouverte

le prix des choses qu’on oubliait

le bruit des chiens quand on les casse

les nuits de chasse dans les couloirs

on écrivait pour l’occasion

pour l’herbe tendre des couteaux,

un singe roux sur le cœur

on écrivait le mot charbon

Vinrent des râpes, des retours

des combats de basse lice,

vinrent des enfants d’avril

avec plusieurs yeux mauves

et qui n’écrivaient pas

et qui touchaient le vent

Des fleurs énormes

guidaient le feu vers les rideaux

Pierre Peuchmaurd, Parfaits Dommages

et autres achèvements. L’Oie de Cravan, 2007.

*

Réédition de Parfaits Dommages (1996), considérablement augmentée de textes ayant fait l’objet de plaquettes à tirage limité et de quelques inédits. Superbes photos de Nicole Espagnol. Pierre Peuchmaurd est un secret bien gardé de notre temps. C’est un immense poète, et presque personne ne le sait. Faites passer.

Traduttore, traditore

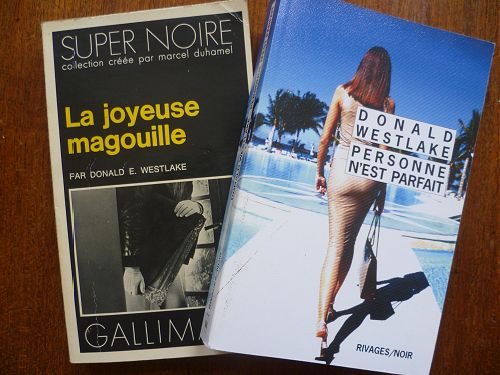

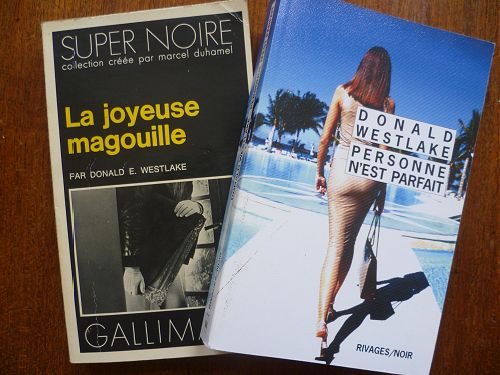

Tout se paie. Sauvé de justesse de la prison par un avocat aussi rompu qu’Alan Shore et Denny Crane à l’art du sophisme juridique, Dortmunder n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition d’Anthony Chauncey : simuler un cambriolage chez ce riche play-boy et subtiliser une toile de maître dans le but d’escroquer l’assurance. Mais Chauncey compte aussi escroquer son voleur dans l’opération, lequel s’emploie donc à lui rendre la pareille. D’où il s’ensuit un affolant chassé-croisé de tableaux vrais et faux, qui culminera par une pantalonnade burlesque — en armures médiévales — dans un château écossais.

De tous les Westlake parus dans la Série noire, la Joyeuse Magouille est celui dont la révision du texte français s’imposait le plus : non seulement parce que cette quatrième aventure de Dortmunder avait subi des coupes spectaculaires (conformément au calibrage standard qui fut longtemps de mise au sein de la collection), mais encore parce que le traducteur avait cru bon de truffer le dialogue de termes d’argot à la Auguste Le Breton, déjà datés à l’époque et incompatibles avec le style et l’univers westlakiens — qui en devenaient méconnaissables.

De la première à cette nouvelle édition (rebaptisée Personne n’est parfait de manière plus conforme au titre original), « Je crois que j’ai un bon blot » est ainsi devenu « Je crois que je suis sur un bon coup » (un exemple parmi beaucoup d’autres), et le volume se trouve accru de près de cent pages — ce qui, même en tenant compte de la composition plus serrée de la Série noire, donne une idée de l’ampleur du charcutage. Qu’est-ce qui nous est restitué ? Des paragraphes et quelquefois des scènes entières, des développements sur le background des personnages, quantité de notations descriptives ou caustiques, ou encore les impayables conversations des habitués du bar et grill O.J. — où se réunissent Dortmunder et sa bande de bras cassés —, qui sont l’un des running gags de la série. En somme, tout ce qui, au-delà de l’intrigue, fait le sel et l’ambiance d’un roman de Westlake (et celui-ci, sans être le meilleur Dortmunder, est un excellent cru), tout ce qui fait qu’on a plaisir à le lire.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres…

« De tous les êtres créés par Dieu, le bibliophile est, sans contredit, le plus égoïste et le plus féroce », affirmait Edmond Texier. Et plus que les rats et les mites, l’incendie ou l’inondation, il craint par-dessus tout l’engeance maudite des emprunteurs de livres. « Ite ad vendentes ! », avait fait graver Scaliger au fronton de sa bibliothèque : oui, « allez en acheter » [des livres, et laissez-moi les miens]. Quant au peintre Daniel du Moustier, il avait inscrit sur la plinthe de ses rayonnages la devise suivante : « Que le diable emporte les emprunteurs de livres ». Ils avaient raison : un livre emprunté n’est jamais rendu ; et, dans l’univers impitoyable des bibliomanes, on ne peut se fier à personne. Mgr Pamphili, futur pape Innocent X, ne fut-il pas surpris à glisser sous sa soutane une rare Histoire du Concile des Trente chez le déjà nommé du Moustier ? Le peintre ne fit ni une ni deux et mit aussitôt l’homme d’église à la porte. Lui-même, cependant, ne se gênait pas pour se servir dans la bibliothèque des autres… Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].

Albert CIM, Amateurs et voleurs de livres [1903].