Le Monde, 30 juin 2007

Dans l’autobus 4, ma voisine papote au téléphone. Une sonnerie assourdie résonne au fond de son sac. « Attends, je te rappelle », fait-elle à son interlocutrice, tout en sortant dudit sac un deuxième téléphone portable. « T’es où ? », et d’entamer une nouvelle conversation, en même temps qu’elle compose un sms sur le premier appareil.

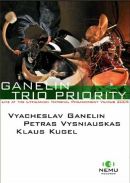

Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.

Le premier Ganelin Trio (Vyacheslav Ganelin aux claviers, Vladimir Chekasin aux anches, Vladimir Tarasov aux percussions) fut le groupe de jazz d’avant-garde soviétique d’avant l’effondrement du Rideau de fer, et sa musique (réunie sur une demi-douzaine de cds chez Leo Records), une des grandes sensations de la scène européenne des années 1980. Musique fascinante, habitée par le drame en même temps que traversée par un drôle d’humour, collage martien de bop, de free, de souvenirs du folklore nordique et de musique contemporaine, déployé dans de longues suites exploratoires qui durent rarement moins d’une demi-heure. Le groupe se sépara à la fin des années 1980, Ganelin s’établit en Israël et entama une carrière solo, avant de reformer un trio avec Petras Vysniauskas et Arkadi Gotesman (remplacé depuis par Klaus Kugel). Le présent concert a été filmé à Vilnius en mai 2005. Au programme, deux grandes pièces de 34 et 40 minutes alternant moments de tempête et d’accalmie, suivies d’un codicille plus bref. Les motifs mélodiques mobilisent le folklore balte davantage qu’autrefois – en particulier dans le premier morceau, au climat par moments ECMien -, il y a dans l’air un parfum de nostalgie revival mais la magie du premier trio n’est plus tout à fait là malgré de beaux moments d’intensité, – Vysniauskas en particulier se révèle sur la durée un soliste plus limité, moins iconoclaste que ne l’était Chekasin. Entente télépathique en revanche entre Kugel et Ganelin. Quant à Ganelin justement, il est assez captivant, quand on ne le connaît que par le disque, de découvrir cet homme-orchestre en action, entre ses deux claviers acoustique et électrique (son emploi très personnel du synthétiseur, dont il tire une sorte de continuo dans l’extrême grave, suffirait à me réconcilier avec cet instrument), quelques éléments de batterie et le corps du piano ponctuellement utilisé comme un instrument de percussion. L’abus de fondus enchaînés en début de concert fait un peu peur, mais le filmage et le montage trouvent rapidement leurs marques, et leur précision met bien en valeur la dynamique du trio.

Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.

Ganelin Trio Priority. DVD Nemu Records.

Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »

Flâneur infatigable, Fargue a usé ses semelles sur tous les pavés de la capitale, et ses fonds de culotte jusqu’à pas d’heure sur les banquettes de tous les cafés, vaste sujet sur lequel il se révèle incollable. Ce livre fait revivre le Paris de l’entre-deux-guerres. On y déambule de Montmartre à Passy, de Montparnasse à Saint-Germain et du Jardin des Plantes aux Champs-Élysées, avec arrêt devant les bouquinistes des quais, traversée des boulevards « qu’on feuillette comme un album » et station dans les grands hôtels qui sont des paquebots de luxe amarrés dans la nuit. Mais le cœur de Fargue bat d’abord pour les rues moins fréquentées du Xe arrondissement, ce quartier méconnu parce que dénué de prestige dont il restitue à merveille l’ambiance et la géographie secrète. « Contrairement à une légende entretenue dans la cervelle des jeunes bacheliers par des papas casaniers, la Chapelle n’est ni un quartier de crimes ni un quartier de punaises. C’est un endroit charmant, et même sérieux. Mais sérieux dans le sens où le mot s’applique à un bourgogne, à un cassoulet ou à un brie de Melun. C’est un plat sérieux. »

Une anecdote typique de Fargue pourrait être la suivante : il suit une dame dans un taxi, et s’aperçoit qu’il n’a pas un sou en poche. Il prétexte alors diverses courses aux quatre coins de la ville, fait arrêter la voiture devant le journal ou le bistro où il sait trouver quelque ami sûr qui lui avancera un billet. Pas de veine: l’ami est parti, ou n’est pas encore arrivé. L’équipée dure ainsi des heures, et pendant ce temps le compteur tourne et le prix de la course devient exorbitant.

Cependant, le Paris de Fargue, au moment qu’il le décrit, est déjà en train de disparaître, tué par le tourisme, le chiqué, le snobisme des bourgeois qui vont s’encanailler dans les quartiers louches. La nostalgie n’est pas toujours bonne conseillère, il arrive qu’elle tourne à l’aigreur. Mais au moment où l’on va tiquer, Fargue nous stupéfie par un trait d’écriture, une image renversante.

Ces images, il en pleut dans le recueil publié à la suite, D’après Paris : un ensemble de poèmes en vers et en prose qu’on peut situer au carrefour du tableau baudelairien, de l’hallucination nervalienne et des poèmes-conversations d’Apollinaire. Je ne dis pas cela pour écraser notre piéton sous les références, mais pour tenter de suggérer la puissance poétique réellement étonnante de ces pages, leur talent à transfigurer souvenirs et choses vues en autant de visions oniriques. De Fargue, Breton disait justement qu’il est « surréaliste dans l’atmosphère ». Il a rêvé la capitale autant qu’il l’a sillonnée en tous sens. Son Paris, dans ce qu’il a de plus précieux, est une ville imaginaire hantée par des fantômes.

Réédité pour les trente ans de la collection L’Imaginaire, le volume s’accompagne de deux documents sonores réunis sur un cd. Dans le premier, Fargue raconte à voix douce l’attaque qui le frappa d’hémiplégie, en 1943, alors qu’il déjeunait en compagnie de Picasso (aucun apitoiement, mais un grand souci d’exactitude). Suit une série d’entretiens radiophoniques avec la malicieuse Adrienne Monnier, qui évoque les très riches heures de la librairie Les Amis du Livre, dont Fargue fut avec tant d’autres un familier. Un attachant complément à la lecture des Gazettes et de Rue de l’Odéon.

Léon-Paul FARGUE, le Piéton de Paris. Gallimard, L’Imaginaire, 304 p., + cd audio.

Léon-Paul FARGUE, le Piéton de Paris. Gallimard, L’Imaginaire, 304 p., + cd audio.

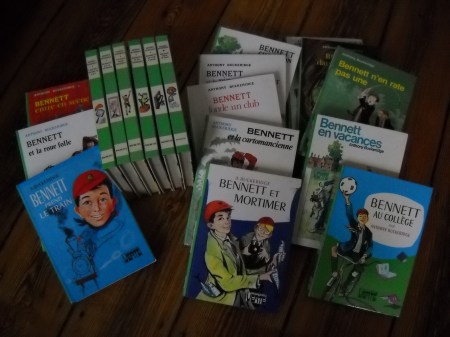

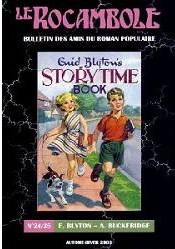

Bonne pioche à la brocante, dans une caisse de Bibliothèque verte en parfait état : vingt romans de la délicieuse série Bennett (Jennings en VO), sur les vingt-deux qui furent traduits en français (le plus souvent par Olivier Séchan, le père du chanteur Renaud). Ce cycle, qui narre les frasques réjouissantes d’un collégien turbulent dans un pensionnat britannique des années 1950, aura constitué, pour quelques générations de jeunes lecteurs, le premier contact avec l’humour anglais. Comme la plupart des classiques anglo-saxons pour la jeunesse, on peut les relire à l’âge adulte avec un égal plaisir, en y goûtant quelque chose de plus : la verve narrative, l’humour verbal qui soutient le comique de situation (les quiproquos de langage jouent un rôle moteur dans les intrigues), et surtout le décalage finement suggéré entre la vision du monde enfantine et celle, beaucoup plus terre à terre, des adultes. La revue le Rocambole, providence des amateurs de littérature populaire, a consacré un intéressant dossier à son auteur, Anthony Buckeridge (1912-2004), dans son numéro 24-25 (automne-hiver 2003).

Le 3 juin 1997, la Société des amis d’Enoch Soames se réunissait dans la salle de lecture du British Museum pour y guetter l’apparition d’un spectre. Elle rendait ainsi hommage au singulier Max Beerbohm (1872-1956).

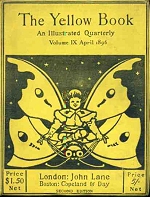

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Écrivain, caricaturiste et critique dramatique, Beerbohm fréquenta le cercle d’Oscar Wilde et collabora notamment à la revue The Yellow Book, où se côtoyaient John Buchan, Henry James, Arthur Symons, George Moore et Kenneth Grahame. Ressuscitant le charme désuet de l’Angleterre 1900 (ses week-ends mondains à Bleek Hall, ses villégiatures où l’on vient soigner un rhume, ses sportsmen en proie au démon de la vitesse et du jeu), ses Sept personnages est un recueil de nouvelles étonnant : à la fois livre et commentaire ironique de ce livre, mêlant la fiction et l’autobiographie, la satire sociale et le fantastique, le pastiche et la facétie. C’est aussi un miroir précieux de la vie littéraire londonienne – ses clubs d’écrivains, ses rivalités d’auteurs et ses premières de théâtre -, à laquelle Beerbohm fut mêlé de près, et qu’il dépeint avec une verve réjouissante.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Miroir précieux, mais truqué. Poètes décadents ou dramaturges sans avenir, romanciers à succès démodés la saison d’après ou génies ombrageux terrassés par la gloire, les Enoch Soames, Hilary Maltby, Stephen Braxton, Ladbroke Brown, Felix Argallo et Walter Ledgett dont Beerbohm brosse un portrait si vivant et dont il analyse si subtilement les œuvres… n’ont jamais existé. Et pour corser l’affaire, notre homme mêle inextricablement le vrai et le faux en faisant se coudoyer sa galerie d’auteurs imaginaires avec des écrivains authentiques de son temps, parmi lesquels Max Beerbohm en personne. Manière de prêter un surcroît de réalité à ses créatures ou, plus retors, d’insinuer que l’histoire littéraire n’est qu’une vaste fiction ? Quoi qu’il en soit, il y a de la mystification dans l’air. Cela tombe bien : la mystification est le cher sujet de Beerbohm, expert dans l’art d’échafauder d’incroyables supercheries littéraires ou de bluffer son lecteur avec des contes à dormir debout.

Du récit comme art de la manipulation… Enoch Soames, la première nouvelle du recueil, donne la mesure de son talent. Soames est le prototype de l’écrivain raté, aussi prétentieux que dépourvu de talent. Convaincu d’être un poète maudit, il se console de l’indifférence de ses contemporains en pariant sur la reconnaissance des générations futures. Or, voici que le diable lui propose un marché : en échange de son âme, il enverra Soames un siècle plus tard, jour pour jour, vérifier à la British Library le sort que lui réserve la postérité.

De son saut dans l’avenir, Soames revient consterné : non seulement ladite postérité l’ignore sans vergogne mais, dans son Histoire de la littérature anglaise, le professeur Nupton le tient, à la suite d’une regrettable confusion, pour le personnage imaginaire d’une nouvelle d’un certain Max Beerbohm – celle précisément que nous sommes en train de lire. C’est jubilatoire, et doucement vertigineux.

Cela se passait le 3 juin 1897. Mais le jeu du réel et de la fiction ne s’arrête pas là. Le 3 juin 1997, comme nous le disions en commençant, un cercle de fins lettrés se réunissait au British Museum pour surprendre l’apparition spectrale de Soames. En l’absence de témoignage décisif, on ignore si la visite eut lieu.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Max BEERBOHM, Sept personnages (Seven Men). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel et Norbert Gaulard. Paris, Joëlle Losfeld, 1998.

Vous savez combien les nuits peuvent être étouffantes à New York, au mois d’août, quand tout le monde en bave. […]

À une heure, j’avais pris une douche froide. Après quoi je m’étais récité la composition des six équipes de baseball parmi les huit formations nationales sélectionnées au début des années trente. À deux reprises, j’avais tenté de dresser mentalement la liste des pépées qui m’avaient honoré de leurs faveurs et, à présent, je passais en revue la nomenclature des armes portatives américaines les plus courantes. J’étais même allé jusqu’à allumer la lampe et j’avais lu pendant une demi-heure, mais en vain. Je continuais à mijoter dans mon jus. J’étais toujours éveillé ; je pensais toujours à elle. […]

Non. C’est une question que je ne me posais pas. Je ne souhaitais qu’une chose : trouver le sommeil. Je commençai l’énumération des joueurs qui composaient la ligne d’avant dans l’équipe des Chicago Bears en 1940 : Stydahar, Arteo, Fortman, Musso, Plasman, Turner, Bray, Wilson, Fortman… Mais n’avais-je pas déjà cité Fortman ? J’éprouvai presque du plaisir à entendre grelotter le téléphone.David Markson, Épitaphe pour une garce (Série noire no 1510).

Les Chicago Bears en 1940