Les années Penguin

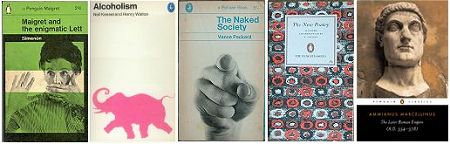

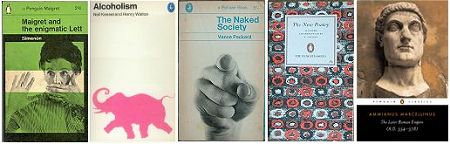

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

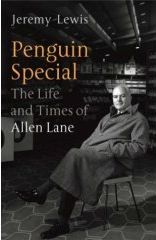

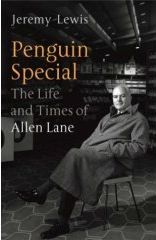

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

Il avait débuté très jeune dans le métier en entrant chez Bodley Head, la maison d’édition de son oncle, dont il avait gravi rapidement les échelons. Suivant une anecdote célèbre — mais invérifiable et peut-être forgée après coup, précise honnêtement Lewis —, l’idée de lancer une collection de livres de poche lui serait venue au retour d’un week-end chez Agatha Christie, alors qu’en quête de lecture pour le train il considérait d’un œil dépité la médiocrité des imprimés en vente au kiosque de la gare. Serait-il impensable de publier des livres de qualité à prix modique et d’élargir leur circuit de diffusion aux marchands de journaux et aux chaînes de grands magasins ?

Si la chose paraît aller de soi rétrospectivement, il n’en était pas de même à l’époque, et le projet fut accueilli avec méfiance et scepticisme aussi bien par ses collègues et confrères que par les libraires : à coup sûr, Lane allait tuer le marché en dévalorisant l’objet livre ; par ailleurs, la marge de profit sur un exemplaire vendu au prix d’un paquet de cigarettes (six pennies) était si faible que peu de libraires voudraient s’encombrer d’une telle marchandise. De fait, les fellow directors de Bodley Head ne donnèrent leur aval qu’à la condition que Lane et ses deux frères se lancent dans l’aventure sur fonds propres. Les droits de réédition des premiers titres furent obtenus à l’arraché, et sans une pré-commande massive et providentielle de Woolworth, la firme à l’enseigne du Pingouin (dessiné d’après nature au zoo de Londres) n’aurait jamais vu le jour.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

En conciliant exigence de qualité et diffusion de masse, Lane a sans conteste pressenti l’émergence d’un nouveau lectorat. Le fait qu’il ait lui-même quitté l’école à l’âge de seize ans — il en conservera toute sa vie une méfiance envers l’establishment social et universitaire — peut expliquer en partie ce souci de démocratiser la lecture. Mais l’un des intérêts de la biographie de Jeremy Lewis est de replacer l’essor de Penguin dans le contexte culturel et social de l’époque, alors que la question de l’éducation populaire et de l’accès du plus grand nombre à la culture deviennent de grands sujets de débat public en Angleterre et suscitent de nombreuses initiatives. À cet égard, Lane a anticipé – autant qu’il l’a nourri – un profond désir de changement social, qui se fortifiera durant les épreuves de la deuxième guerre et amènera les travaillistes au pouvoir en juillet 1945.

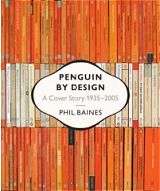

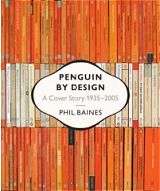

L’un des éléments clés du succès de Penguin est de s’être forgé d’emblée une identité visuelle forte, en apportant un soin extrême à la réalisation matérielle des livres, de la maquette à l’impression en passant par la typographie (jusqu’à une date récente, les textes des Penguin étaient entièrement recomposés pour leur réédition en poche). C’est ici qu’intervient l’armée de l’ombre des concepteurs graphiques et des imprimeurs, dont l’apport est mis en valeur dans Penguin by Design : A Cover Story.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Seuls les plus mordus d’histoire de l’édition se plongeront sans doute dans la biographie de Jeremy Lewis. Mais tous ceux qui aiment autant les livres que la lecture et qui ont rêvé enfant sur les couvertures de Marabout ou du Livre de Poche, et bien sûr quiconque s’intéresse à l’histoire du graphisme et des arts visuels trouvera son bonheur dans Penguin by Design. D’autant plus que Baines écrit dans un style clair et vivant, qui sait dégager en quelques lignes les atouts ou les faiblesses d’une maquette de couverture, ou encore initier le profane aux secrets de la typographie asymétrique et de l’espacement des capitales.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Seven Hundred Penguins. Penguin Books, 2007, 714 p.

Beaucoup d’autres couvertures sur Flickr, ici et ici (la très belle série Penguin Poets).

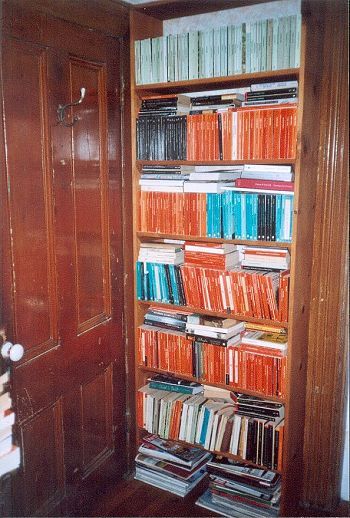

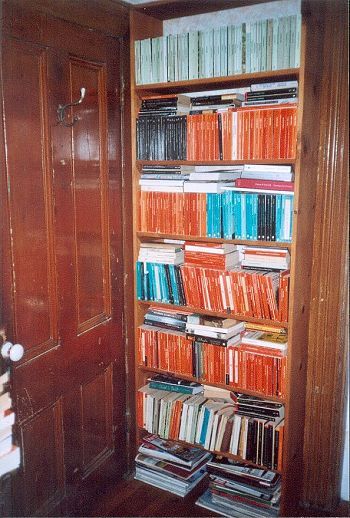

Bibliothèques

Chez une collectionneuse de Penguin

Made in Sweden

Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.

Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.

Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.

Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.

Enregistrement en concert, avec une prise de son d’une grande présence dont le label Dragon semble avoir le secret (voir aussi Jazz du trio Abash, l’un des tout meilleurs live des années 1990, DRCD295).

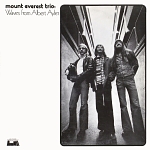

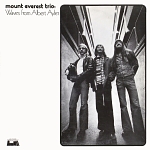

Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.

Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.

POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).

POSITION ALPHA (Mats Eklof, Sture Ericson, Thomas Jaderlund, Jonny Wartel, Jonas Akerblom). The Great Sound of Sound. Dragon DRCD307 (1984).

MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).

MOUNT EVEREST TRIO (Gilbert Holmström, Kjell Jansson, Conny Sjökvist). Waves from Albert Ayler. Atavistic UMS/ALP202 (1975-1977).

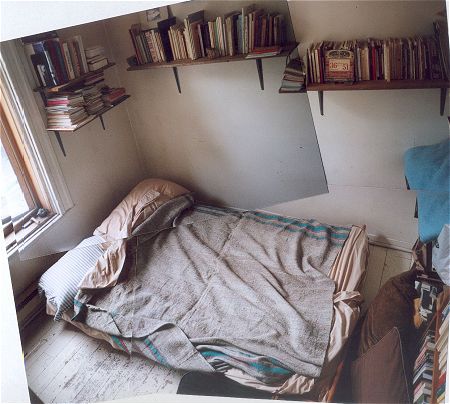

Chambres

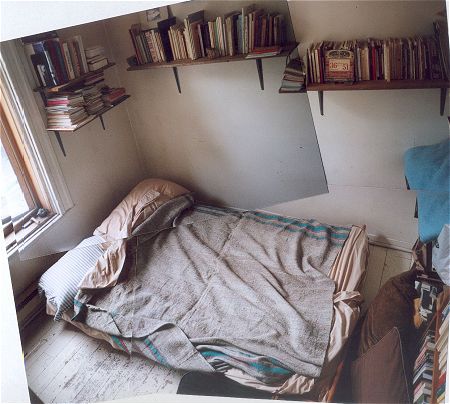

Montréal, rue Waverly

Chambres

Ocean Park (Maine)

Aptonymie

Liège, en promenade avec BC & BC.

Westlake rides again

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

À force de fréquenter Westlake, on commence à identifier les quelques scénarios sur lesquels il brode des variations toujours nouvelles. Il y a le scénario « chasse au trésor » que se disputent des barjots diversement allumés, et cela donne l’excellent Aztèques dansants ou l’ennuyeux Château en esbroufe ; le scénario du « casse impossible », qui inspire aussi bien les aventures hard-boiled de Parker, signées Richard Stark, que leur parodie, la série des Dortmunder : dévaliser une ville entière ou un casino flottant, démonter un château pierre à pierre, voler une banque (pas le contenu du coffre : le bâtiment lui-même) ou un magot enterré au fond d’une vallée engloutie, etc. ; enfin le scénario du gars ordinaire qui cherche à se tirer du pétrin inextricable où il s’est fourré, et dont il est parfois l’instigateur. Ici l’on reconnaît le Pigeon d’argile, N’exagérons rien (ou les mésaventures criminelles d’un critique de cinéma, « Super noire » no 101 ; c’est épuisé, c’est tordant, ne le loupez pas si vous tombez dessus), Adios Schéhérazade, Mort de trouille et plusieurs autres.

Argent facile appartient à cette dernière famille. Le point de départ est formidable, la suite un thriller humoristique de très bonne tenue comme Westlake en a beaucoup écrit, avec des rebondissements inattendus et d’autres plus conventionnels, et dans lequel s’ébattent des personnages dangereux et pittoresques – depuis l’espion sur la touche devenu le chauffeur d’une vieille toquée jusqu’au comédien off-off-Broadway qui affronte des tueurs professionnels en recourant à la « Méthode ». Westlake a un métier considérable qui fait qu’on le lit toujours d’une traite — verve narrative, sens du dialogue, ironie constante, comparaisons désopilantes qui déboulent comme un chien dans un jeu de quilles. Mais comme on attend beaucoup de lui, on aimerait qu’il nous surprenne à tous les coups ; qu’il renoue avec le génie de l’énormité burlesque de ses grands jours, ou retrouve un sujet de la force d’Ordo ou du Couperet.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Donald WESTLAKE, Argent facile (Money for Nothing). Traduction de Mathilde Martin. Rivages/Thriller, 2007, 283 p.

Donald WESTLAKE, Argent facile (Money for Nothing). Traduction de Mathilde Martin. Rivages/Thriller, 2007, 283 p.

Pierre qui roule (The Hot Rock). Traduction d’Alexis G. Nolent. Rivages/Noir n° 628, 2007, 300 p.

Pierre qui roule (The Hot Rock). Traduction d’Alexis G. Nolent. Rivages/Noir n° 628, 2007, 300 p.

Adios Schéhérazade (id.). Traduction de Marcel Duhamel et Laurette Brunius. Rivages/Noir n° 650, 2007, 220 p.

Adios Schéhérazade (id.). Traduction de Marcel Duhamel et Laurette Brunius. Rivages/Noir n° 650, 2007, 220 p.

1 Et il y a du boulot. Depuis Argent facile, paru en anglais en 2003, Westlake a publié un recueil de nouvelles (Thieves’ Dozen), deux Dortmunder (Watch Your Back ! et What’s so Funny ?) et trois Parker (Break Out, Nobody Runs Forever et Ask the Parrot). Comme il le dit lui-même dans sa bibliographie : « As the hunted boy said about Robert Mitchum in Night of the Hunter, « Don’t it never sleep? » »

2 Cette hantise reparaîtra quelque quinze ans plus tard dans le Contrat, roman par ailleurs fort décevant en raison d’une intrigue filandreuse dont on devine l’issue cent pages avant la fin (c’est si évident qu’on se dit que Westlake nous mène en bateau et nous surprendra au dernier moment par un retournement à sa façon ; et puis non). Mais le tableau des mœurs éditoriales américaines en dit aussi long qu’un essai d’André Schiffrin. Et la crise de créativité d’un auteur de best-sellers donne lieu derechef à des morceaux fort boyautants.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France.

Si l’on enfermait dans une malle cinquante objets emblématiques de la culture britannique à destination des archéologues du futur, il ne pourrait pas ne pas s’y trouver un livre édité par Penguin sous sa célèbre couverture orange aux trois bandes horizontales. De 1935 aux années 1960, où son monopole de fait fut mis à mal par la concurrence, le mot Penguin fut quasiment synonyme de livre de poche en Angleterre. Allen Lane (1902-1970) n’a certainement pas inventé le « concept » du livre de poche, mais il lui a sans conteste donné ses lettres de noblesse et sa physionomie moderne. Son influence sur le monde de l’édition et les habitudes de lecture fut considérable. Sans la découverte, à la Libération, d’un volume de la série Penguin Special édité pour l’armée américaine, le Verviétois André Gérard n’aurait peut-être pas eu l’idée de fonder Marabout ; et Henri Filipacchi avait vraisemblablement l’exemple de Lane en tête lorsqu’il lança Le Livre de Poche en France. L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux.

L’excellente biographie que lui consacre Jeremy Lewis fait revivre une page de l’histoire de l’édition à présent révolue : une époque où les maisons d’édition étaient pour la plupart des entreprises indépendantes et souvent familiales, où les éditeurs se fiaient d’abord à leur intuition, où les comptables et les responsables commerciaux appliquaient la politique éditoriale de la maison au lieu de la dicter. Doué lui-même d’un flair proverbial (sinon toujours infaillible), Lane détestait la paperasse et la réunionnite — ce solide buveur préférait tenir conseil au pub à grand renfort de gin —, et plus d’un témoin se souvient l’avoir vu décider en cinq minutes de la publication d’un livre en griffonnant quelques calculs au verso d’une enveloppe. Revers de la médaille, c’était un caractère imprévisible et à bien des égards insaisissable, tour à tour affable et sans pitié, direct et fuyant, calculateur et généreux ; un curieux mélange d’audace (par deux fois il brava la censure et les tribunaux de la pudibonde Angleterre, en publiant les premières éditions britanniques d’Ulysse et de l’Amant de Lady Chatterley) et de lâcheté, réputé pour déléguer les décisions pénibles et fuir les confrontations directes, notamment lorsqu’il s’agissait de licencier de proches collaborateurs dont il pouvait se lasser aussi promptement qu’il s’était entiché d’eux. La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses.

La suite prouva pourtant que Lane avait vu juste. Le succès des premiers Penguin fut immédiat et spectaculaire, avec trois millions d’exemplaires écoulés en un an et demi. Tant et si bien qu’à côté de la réédition des grands classiques de la littérature universelle et du meilleur de la fiction contemporaine, Penguin — devenu dans l’intervalle une firme indépendante — se fit bientôt éditeur à part entière, en commandant et publiant des textes inédits : essais et documents liés à des sujets d’actualité (les Penguin Specials, qui joueront un rôle non négligeable dans la sensibilisation de l’opinion publique à la montée du nazisme), ouvrages de vulgarisation touchant à tous les champs du savoir, livres pratiques (de la cuisine au cricket), monographies sur l’art moderne et l’architecture anglaise, livres pour la jeunesse, et jusqu’à une éphémère collection de partitions de poche que le mélomane pouvait emporter au concert. En somme, une bibliothèque de l’honnête homme mise à la portée de toutes les bourses. Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle.

Dans ce livre richement illustré et fort bien mis en page, Phil Baines examine d’une plume alerte soixante-dix ans de design maison à travers un choix commenté de plus de cinq cents couvertures, en montrant comment Penguin influença et subit tour à tour l’évolution du graphisme au XXe siècle. Quoique longtemps réfractaire aux couvertures illustrées, Lane fit là encore œuvre de pionnier dans le monde du paperback en s’adjoignant les services de grands typographes tels que Jan Tschichold et Hans Schmoller (surnommé Half-Point Schmoller, en raison de son aptitude redoutable à repérer au premier coup d’œil une faute de typo infinitésimale). Tschichold en particulier imprima une marque durable sur le style Penguin en redessinant plusieurs centaines de couvertures et en élaborant une charte graphique qui fit école. Leur perfectionnisme exigeant coïncida, de l’après-guerre à la fin des années 1950, avec l’âge d’or de l’éditeur. À leur suite, Germano Facetti et Romek Marber entreprirent de refondre et de moderniser les maquettes, alors que les progrès des techniques d’impression favorisaient l’explosion visuelle des années 1960-1970. Les années 1980 furent plus erratiques. Le monde de l’édition entrait alors dans une zone de haute turbulence et la firme traversait une crise d’identité qui se traduisit par un certain laisser-aller et des expérimentations d’un bonheur très variable. Et ce n’est que tout récemment que Penguin a renoué avec la tradition maison et retrouvé une certaine cohérence visuelle. À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc.

À ces deux livres vient tout juste de s’en ajouter un troisième: Seven Hundred Penguins, qui est comme son titre l’indique un recueil de sept cents couvertures publiées à l’enseigne de l’aimable volatile — sur le mode des Cent Plus Belles Pochettes de disques de rock et autres volumes de même farine destinés à la table à café ou aux toilettes. Les reproductions sont soignées et l’ouvrage se feuillette agréablement, mais le choix des couvertures se révèle globalement moins pertinent que celui de Penguin by Design. À réserver aux fétichistes, donc. Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p.

Jeremy LEWIS, Penguin Special : The Life and Times of Allen Lane. Penguin Books, 2005, 484 p. Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Phil BAINES, Penguin by Design : A Cover Story. Allen Lane, 2005, 256 p.

Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation.

Malgré le développement du commerce en ligne, la chasse au disque reste un sport de longue patience, et c’est très bien ainsi. Il m’aura fallu quelques années pour mettre la main sur le bien nommé The Great Sound of Sound, inconnu des médiathèques, introuvable en occase et longtemps absent des bases de données. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le disque est à la hauteur de sa réputation. Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif.

Qu’est-ce donc que Position Alpha ? Un quintette suédois tout-saxophone emmené par le baryton Mats Eklof, qui surclasse tout ce que j’ai pu entendre dans le genre. Humour et puissance de feu impressionnante, musique carnavalesque oscillant entre le drame et la farce, la fanfare déjantée et l’impro post-bop. Entre deux pièces de Monk, deux autres de Mingus et un tango foutraque et euphorisant (Riviera II) se glissent des pièces originales plus longues, vastes collages où d’un magma sonore tour à tour inquiétant et comique, fait de borborygmes, de barrissements et de canards, émergent insensiblement une cadence, un crescendo, un thème qui se rassemble et s’organise sous nos yeux avant d’exploser en bouquet final. C’est extraordinairement roboratif. Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.

Vous n’aviez jamais entendu parler du Mount Everest Trio, eh bien moi non plus. Louons Atavistic, qui réédite dans sa série Unheard Music de grands introuvables des années 1970, d’avoir exhumé le seul enregistrement de ce trio de Suédois chevelus qui s’est depuis évaporé dans la nature – car nous tenons là un des grands disques de la période, inexplicablement passé inaperçu à sa sortie. Le titre de l’album, Waves from Albert Ayler, annonce la couleur, et la reprise époustouflante de Spirits qui met le feu aux poudres place d’emblée la barre très haut. L’autre « saint patron » du disque est Ornette Coleman, salué d’un Ramblin’ propulsé par une pulsation presque funk, chaloupée et dansante. Cet alliage d’un free incandescent et d’un groove solide (qui ressurgit dans la reprise de People’s Dance de Gary Bartz) est extrêmement galvanisant, et fait de ce disque un des chaînons manquants entre la New Thing des années 1960-70 et le free-bop d’aujourd’hui tel que le pratique un Ken Vandermark. Le reste du disque consiste en compositions originales où le free pur et dur alterne avec un hard-bop robuste et de très belles ballades où s’épanouit le talent de mélodiste du saxophoniste Gilbert Holmström. Vivement recommandé.

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur. Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse. Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.