Paris, été 1989

Montréal, rue Chambord, automne 1987

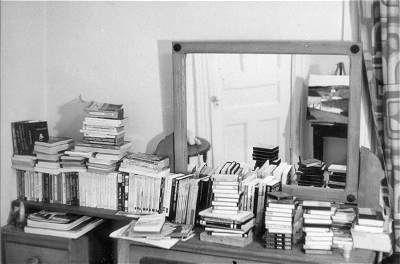

Dreux, printemps 1983

Paris, été 1989

Montréal, rue Chambord, automne 1987

Dreux, printemps 1983

Bibliothèque embryonnaire, Montréal, 1982

Faure a funesté par sa tristesse contagieuse cette époque de ma vie.

Stendhal, Journal, 26 février 1805.

Joli !

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Grand merci à Nescio pour avoir recommandé ici-même State of Play (2003), mini-série britannique de 6 x 52’ écrite par Paul Abbott et réalisée par David Yates. À partir de deux meurtres sans lien apparent, l’intrigue tisse une toile d’araignée où se mêlent politique, enquête policière, journalisme d’investigation, poids des lobbies, intox et manipulations, pressions et manigances de coulisses entre White Hall, Scotland Yard et Fleet Street.

Chaque début d’épisode vous jette au milieu du jeu de quilles et ne vous lâche plus, il faut se retenir pour ne pas visionner les six heures à la file ; c’est donc un suspense prenant, comme on dit. Mais ce qui rend la série réellement captivante, c’est la manière dont elle donne à voir la quête, le troc, le recoupement et la circulation de l’information, le jeu de donnant-donnant entre les médias, la police et le pouvoir, les télescopages entre carrière professionnelle, image publique et vie privée, le dévoilement progressif de la vérité, arrachée morceau par morceau, de demi-mensonges en aveux différés, de manière aussi magistrale que chez Le Carré. C’est dense, tendu, superbement écrit, avec des dialogues au rasoir et des acteurs formidables : John Simm, David Morissey, Polly Walker, Bill Nighy (absolument réjouissant dans la peau du rédac-chef du Herald, vieux renard caustique et vachard), Kelly MacDonald, dont le sourire et l’accent écossais ont de quoi faire chavirer… mais on pourrait citer tous les seconds et troisièmes couteaux, tant ils parviennent — c’est le grand secret des comédiens anglais — à donner un poids immédiat d’existence aux personnages les plus épisodiques, depuis le flic d’Edimbourg jusqu’au portier d’hôtel.

À la trame serrée répond un filmage nerveux, caméra à l’épaule, qui ne donne cependant pas le sentiment de surjouer l’urgence. De même, l’engrenage de l’intrigue n’a rien de mécanique, de prémâché par le scénario (au risque d’ailleurs de laisser quelques trous quand on recolle après coup les morceaux), mais paraît découler naturellement de l’interaction entre des personnages aussi crédibles qu’ambivalents, dont la plupart pourraient être vos voisins de palier.

À l’intoxiqué consentant de séries américaines, State of Play apporte enfin (ou d’abord) l’attrait de sa « britannicité ». Sur le papier, les ingrédients ne diffèrent guère de ceux d’un thriller hollywoodien à base de complot. À l’écran, l’appréhension des corps et du décor, l’approche antisentimentale des relations humaines (amoureuses, sexuelles…), le grain de l’image, le timbre des voix et le mélange des accents donnent à la représentation une tout autre texture, autrement incarnée.

Aux dernières nouvelles, Paul Abbott a abandonné le projet d’écrire une deuxième saison et les Américains préparent pour le cinéma un remake transplanté aux États-Unis avec — misère — Brad Pitt. Quant à David Yates, il a été appelé à la barre du cinquième Harry Potter — espérons pour lui et pour nous que ce ne sera qu’un intermède.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

David YATES, State of Play. Koba Films Vidéo.

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

A quiet masterpiece. Peu de chanteuses ont une pratique aussi réfléchie de leur art ; peu de disques de jazz vocal contemporain sont aussi parfaitement conçus et exécutés que celui-ci, depuis le choix des morceaux – alliant quelques standards revivifiés à un répertoire beaucoup moins fréquenté – jusqu’à la mise en place et à l’interprétation de première classe. Si l’espèce de variété vaguement jazzy pour lobbies d’hôtel et PDG fatigués abusivement marketée sous le nom de jazz par les Majors du disque vous donne de l’urticaire, laissez-vous gagner par le climat intime de One Fine Day, par la diction et le phrasé impeccables de Mrs May, sa sûreté vocale irréfutable mais non démonstrative, jusque dans les sauts de cabri que lui permet une large tessiture – à quoi cette native de Gloucester ajoute une touche british extrêmement séduisante, qui achève d’en faire l’une des chanteuses les plus personnelles de ces quinze dernières années. Scatteuse accomplie, May privilégie une approche instrumentale de la voix, et la pochette n’annonce pas pour rien le Tina May Trio, plutôt que Tina May tout court : ce n’est pas du chant accompagné qu’on entend ici, mais un véritable trio en symbiose étroite (soutenu sur quelques plages par un contrebassiste et un batteur), où la chanteuse fait jeu égal avec la pianiste Nikki Iles, sa complice de toujours, et le poly-instrumentiste Alan Barnes, jolie découverte pour ma part : soliste précis et sensible, aussi à l’aise au saxophone soprano qu’à la clarinette basse, Barnes a le chic pour adopter l’instrument le plus inattendu et le mieux accordé à la couleur de chaque morceau : un contre-chant au baryton sur I’ll Be Seeing You ? Bon sang, mais c’est bien sûr !

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Tina MAY Trio, One Fine Day. 33Jazz 050 (1999).

Il y a un vertige taxonomique. Je l’éprouve chaque fois que mes yeux tombent sur un indice de la Classification Décimale Universelle (C.D.U.). Par quelles successions de miracles en est-on venu, pratiquement dans le monde entier, à convenir que :

668.184.2.099

désignerait la finition du savon de toilette et

629.1.018-465

les avertisseurs pour véhicules sanitaires, cependant que :

621.3.027.23

621.346.382

616-24-002.5-084

796.54

913.15désignaient respectivement : les tensions ne dépassant pas 50 volts, le commerce extérieur des moteurs Diesel, la prophylaxie de la tuberculose, le camping et la géographie ancienne de la Chine et du Japon !

Georges Perec, Penser / Classer.

Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu ici.

Cette CDU qui donnait le tournis à Perec, on en doit la mise au point à Paul Otlet (1868-1944) et Henri La Fontaine (1854-1943). Bibliographe et grand pionnier des sciences de la documentation, en qui l’on voit aujourd’hui l’un des précurseurs conceptuels d’internet, Otlet fut aussi un penseur progressiste animé d’un idéal internationaliste (dès avant la fin de la Première Guerre mondiale, il travaille à la création de la Société des Nations) ; mais encore un papivore précocement atteint du virus de l’accumulation, doublé d’un utopiste fou qui rêva de bâtir une Cité mondiale de la paix et de la fraternité universelles – projet qui le fit basculer à la fin de sa vie dans la monomanie obsessionnelle. Manifestement attirée par les figures hors-normes (on lui doit aussi un ouvrage sur Étienne-Gaspard Robertson), Françoise Levie vient de lui consacrer une biographie, l’Homme qui voulait classer le monde. Compte rendu ici.

Françoise LEVIE, l’Homme qui voulait classer le monde. Les Impressions nouvelles, 2006, 352 p.

Françoise LEVIE, l’Homme qui voulait classer le monde. Les Impressions nouvelles, 2006, 352 p.

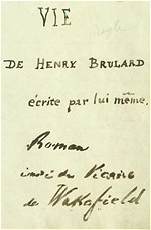

Il n’est pas une des seules œuvres romanesques de Stendhal qui ne soit née d’un écrit. Armance d’un roman de Mme de Duras, le Rouge et le Noir de comptes rendus de procès, les Chroniques italiennes et la Chartreuse de Parme de manuscrits italiens anciens [+ Lucien Leuwen du manuscrit de son amie Mme Gaulthier, le Lieutenant.] Qui lit son Journal est frappé par la permanence d’un trait : la connaissance d’une œuvre inspire aussitôt à Stendhal l’envie de la « refaire », qu’il s’agisse d’une lecture ou d’une pièce de théâtre.

Anne-Marie Meininger [1]

Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni.

Fiat lux ! Sans cette remarque éclairante d’Anne-Marie Meininger, je n’aurais jamais pensé à rapprocher Stendhal et Perec sous cet angle. Car évidemment, j’ai songé aussitôt à Perec en lisant ces lignes. Perec dont l’œuvre regorge de réécritures explicites ou masquées, des Choses à la Vie mode d’emploi en passant par la Disparition, – sans oublier, précisément, « 53 jours », dont le titre renvoie au temps que mit Stendhal à écrire la Chartreuse, et dont la deuxième partie, restée à l’état de plans et d’ébauches, devait dévoiler les allusions cachées à l’œuvre de Beyle disséminées dans la première. Mais pourquoi, justement, le choix de Stendhal comme clé de ce roman-rébus littéraire et policier ? Car si l’admiration de Perec pour Verne, Kafka, Roussel, Flaubert, Leiris, Melville, Lowry, Mann, Joyce, Borges, etc. m’a toujours paru de l’ordre de l’évidence, je me suis souvent demandé comment Stendhal s’inscrivait dans ce paysage littéraire là, où il faisait un peu figure d’ovni.

Il est un autre point de contact pourtant, et c’est leur goût commun des cryptogrammes. Sans doute obéit-il, chez l’un et l’autre, à des motifs très différents. Chez Stendhal, le recours à un langage crypté répond d’abord, comme chez Samuel Pepys, à une volonté de dissimuler ses écrits intimes à des yeux indiscrets ; mais il y entre aussi une part de jeu enfantin, dont témoigne par ailleurs sa passion des pseudonymes – révélatrice d’une sorte de partie de cache-cache engagée non sans humour avec soi-même et les autres [2].

Au bout du compte, le lien secret entre Perec et Stendhal est peut-être à chercher là, dans cette part du jeu qu’implique la quête et la construction de sa propre identité – et qui les conduit l’un et l’autre à inscrire en les masquant des éléments autobiographiques dans leur oeuvre.

1. « Lucien Leuwen et le marginaliste », in COLL., le Plus Méconnu des romans de Stendhal, Lucien Leuwen. CDU/SEDES, 1983.

2. Parmi ces pseudos de fantaisie, Pascal Pia énumère : MM. Bombet, Cornichon, Rowe, Pardessus, de La Palice-Xaintrailles aîné, barons Patault, Chagrin, Martin et Taquin, Horace Smith, William Crocodile, Onuphro Lani, Arrigo Beyle et Domenico Vismara, ingénieur à Novare (Romanciers, poètes et essayistes du XIXe siècle. Paris, Denoël, 1971, p. 176).