Tea Time

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Humour pince-sans-rire, démonstrations par l’absurde et regard en coin sur les absurdités de la vie en société font le sel de ce livre dont le commonsense très middle class bascule à tout moment dans le pur nonsense lewiscarrollien. Mais l’on saura surtout gré à Mr et Mrs Payne de plaider entre les lignes pour un art de vivre digne du droit à la paresse de Paul Lafargue : en ces temps de productivisme effréné, suggèrent-ils, il faut savoir saisir tous les prétextes pour faire une pause, s’asseoir et relaxer en savourant une nice cup of tea, accompagnée comme il se doit de ses biscuits préférés.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

Henri-Jean Martin

Le Monde m’apprend la mort, à 82 ans, d’Henri-Jean Martin, grand historien du livre et de l’édition, domaine de recherche dont il fut le pionnier avec son maître Lucien Febvre (ils ont écrit ensemble l’Apparition du livre, ouvrage fondamental sur le sujet, paru en 1958).

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

Partant de là, Martin n’a eu de cesse d’élargir le champ de ses interrogations, en reliant l’histoire du livre à celle des pratiques culturelles, économiques et sociales. Il s’est notamment intéressé à la question de la « mise en texte » : soit comment la présentation matérielle du texte et l’évolution de ses supports (depuis les rouleaux manuscrits jusqu’à l’écran d’ordinateur) influent à chaque époque sur les manières de lire, les cadres mentaux et la construction des savoirs, mais aussi sur l’organisation sociale et la répartition des pouvoirs. De là, il envisageait d’étudier rien de moins que l’histoire de la communication humaine, travail de longue haleine qu’il semble avoir eu le temps de mener à bien avant de disparaître.

On trouvera également dans ces entretiens de nombreux aperçus, relevés parfois d’anecdotes croquignolettes, sur l’enseignement et la recherche, le mandarinat du monde universitaire, le fonctionnement interne des bibliothèques et leurs rapports parfois conflictuels avec les administrations dont elles relèvent.

Les propos de Martin sont denses mais toujours clairs et non dénués d’humour ni de provocation tranquille – tandis que ses interviouveurs n’évitent pas toujours le péché mignon de pédantisme.

Henri-Jean MARTIN, les Métamorphoses du livre. Entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian Jacob. Albin Michel, Itinéraires du savoir, 2004, 297 p.

Henri-Jean MARTIN, les Métamorphoses du livre. Entretiens avec Jean-Marc Chatelain et Christian Jacob. Albin Michel, Itinéraires du savoir, 2004, 297 p.

Addendum (11/02) : quelques liens vers d’autres articles consacrés à H.-J. Martin ici.

Un aveu déguisé

J’avais d’abord pensé que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait le dernier récit consacré aux exploits de Sherlock Holmes. Cette résolution ne m’avait pas été inspirée par un manque de matériel : je possède en effet des notes sur plusieurs centaines d’affaires auxquelles je n’ai jamais fait allusion. Je ne l’avais pas prise non plus parce que j’aurais noté de la part du public un affaiblissement de l’intérêt qu’il avait accordé à la singulière personnalité et aux méthodes extraordinaires de cet homme remarquable. Mais M. Holmes manifestait de la répugnance à l’égard d’une publication prolongée de ses expériences. Tant qu’il exerçait, la publicité faite autour de ses succès revêtait pour lui une valeur pratique. Depuis qu’il s’est définitivement retiré, et qu’il se consacre à la science et à l’apiculture, il a pris sa renommée en grippe, et il m’a sommé de ne pas contrarier son désir de silence. Il a fallu que je lui représente que la Deuxième Tache ne serait éditée que lorsque les temps seraient propices, et que je lui démontre à quel point la plus importante affaire internationale qu’il ait jamais prise en main serait une conclusion appropriée à cette longue suite d’épisodes. J’ai réussi à arracher son consentement, sous réserve des précautions habituelles.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Et de quoi parle-t-il ? Sachant ses nombreux et vains efforts pour se débarrasser de son encombrant personnage (d’abord en le précipitant dans les chutes du Reichenbach ; ensuite, ayant été contraint de le ressusciter sous la pression du public, en le poussant à la retraite anticipée), il est difficile de ne pas lire dans ces lignes un aveu. Et un aveu déguisé de la plus savoureuse manière : en prêtant à Holmes en personne – comme pour leur donner plus de poids – l’aversion que lui inspire la «publication prolongée de ses expériences» et le souhait comminatoire de voir son biographe y mettre un terme. Ironie suprême, mais ruse à double tranchant, en ce qu’elle renforce le mythe holmésien au moment même où l’auteur entend lui signifier son congé [1].

Doyle, comme on sait, était exaspéré par la renommée excessive du détective de Baker Street, dont il jugeait qu’elle portait ombrage au reste de son œuvre (le reste, c’est-à-dire les romans historiques, les seuls à ses yeux qui méritaient de survivre et qui sont à présent bien oubliés). Cas classique du créateur dévoré par sa créature, de l’écrivain qui se méprend sur le verdict de la postérité. Oui. Mais il est peu d’exemples d’un auteur à ce point excédé par la célébrité d’un de ses personnages qu’il ne peut s’empêcher d’en faire état dans la fiction même dont celui-ci est le héros ; et par un tel jeu de cache-cache encore, puisque résumons-nous Watson/Doyle affirme à mots couverts son intention de mettre un point final aux aventures de Sherlock Holmes en imputant ce désir à Holmes lui-même, qui est donc un peu Doyle lui aussi, et j’espère que vous suivez toujours. Aussi bien il est tentant de lire ce passage comme un message secret adressé par l’auteur à ses lecteurs, qu’il les inviterait – armés de la même perspicacité que Holmes perçant à jour le code des Hommes dansants – à décrypter comme suit :

J’avais espéré que l’Aventure du Manoir de l’Abbaye serait l’ultime récit dédié aux exploits de ce fâcheux personnage qui m’empêche de me consacrer à mes romans sérieux, seuls dignes de ma vocation littéraire ; mon éditeur a réussi à m’en arracher encore un qui fasse une conclusion plus appropriée à cette longue suite d’épisodes, sous réserve que cette fois ce sera bien le dernier. Cette résolution ne m’est pas dictée par un manque d’inspiration : je pourrais, si telle était ma volonté, en écrire plusieurs centaines d’autres ! Je ne la prends pas non plus en raison de l’affaiblissement de la ferveur du public (hélas, ces sots en redemandent encore). Mais je ne peux plus dissimuler la répugnance que m’inspire la production prolongée de cette littérature alimentaire. Longtemps la publicité faite autour des aventures de Holmes revêtit pour moi une valeur pratique : leur succès foudroyant me permit d’abandonner la médecine pour me consacrer entièrement à mon œuvre. Mais à présent j’ai pris sa renommée en grippe, et puisque j’ai eu la bonne idée d’envoyer ce satané détective élever des abeilles dans une ferme du Sussex (grand bien lui fasse), je vous somme de ne plus contrarier mon désir de passer à autre chose.

Vœu pieux, bien entendu : tel le matou de la chanson, Holmes revient toujours le jour suivant… et Doyle lui prêtera encore vie dans un roman et dix-neuf nouvelles.

***

1. Le mythe en question tire précisément une part de sa puissance de divers procédés narratifs destinés à accréditer l’existence réelle de Holmes – petit jeu par lequel Doyle noue une connivence très forte avec son lecteur (et qui réussit à l’époque au-delà de toute espérance ainsi qu’en témoigna l’afflux de courrier à l’adresse fictive de Baker Street réclamant le secours du grand détective). Jeu que les exégètes holmésiens, regroupés en diverses sociétés à travers le monde, perpétuent avec le plus grand sérieux mystificateur, en considérant les récits où apparaît Holmes (le fameux « Canon ») comme historiquement avérés, et véritablement de la main du docteur Watson (dont Conan Doyle n’aurait été que l’agent littéraire).

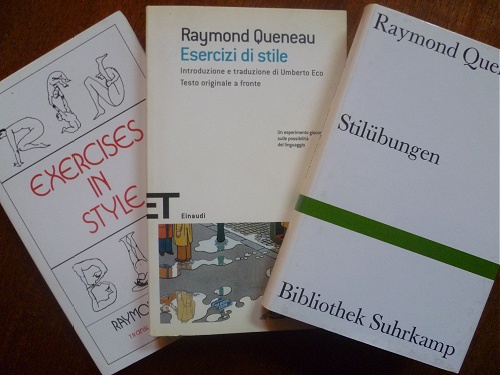

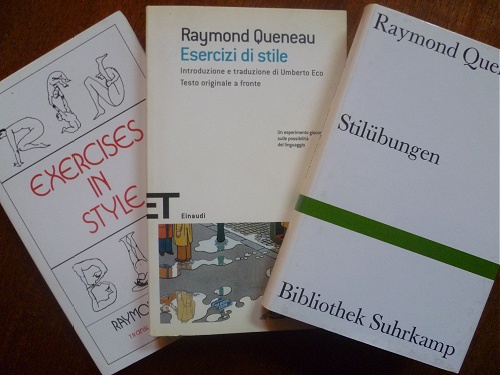

Quenelliana

Un immense merci à G et S qui ont eu la gentillesse de me rapporter de Rome la version italienne — signée Umberto Eco — des Exercices de style de Queneau, enrichissant d’autant ma modeste collection des traductions de cet ouvrage si tant aimé.

Manquent encore à l’appel les traductions en norvégien, en turc et en japonais (pour l’édition néerlandaise, je devrais pouvoir me débrouiller).

Les voyageurs-bouquineurs en partance pour ces contrées qui seraient en mesure de se charger de cette commission (contre remboursement du livre et des frais de port, œuf corse) sont invités à nous contacter. D’avance, nous leur baisons les pieds.

Interjections

Psst ! heu ! ah ! oh ! hum ! ah ! ouf ! eh ! tiens ! oh ! peuh ! pouah ! ouïe ! hou !

aïe ! eh ! hein ! heu ! pfuitt !

Tiens ! eh ! peuh ! oh ! heu ! bon !

Interiezioni

Psst ! Ehi ! Ah ! Oh ! Hum ! Ouf ! Eh ! Toh ! Puah ! Ahia ! Ouch ! Ellalla’ ! Pffui !

No !? SÃ ? Boh ! Beh ? Ciumbia ! Urca ! ma va !

Che ?!! Acchio ! Te possino ! Non dire ! Vabbé ! Bravo ! Ma no !

Interjektionen

Pst ! he ! ah ! oh ! hm ! ah ! uff ! eh ! nanu ! oh ! bah ! puh ! hui ! uh ! ei ! na !

he ! pah !

Nanu ! eh ! bah ! oh ! he ! naja !

Poétique de l’entrevu

La poésie ou plutôt le poème ne doit rien au rêve. À la rêverie, peut-être, et alors à la divagation, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. […] Il y a un autre monde, vous savez : il est ici et ne demande qu’à apparaître. Qu’on appelle cela « surréalité » ou « plus de conscience », c’est toujours de l’immanence cachée, mais clignotante, scintillante, qui fait signe et qui se dévoile quand elle veut et… quand vous pouvez. […] Le poème, chez moi, est presque toujours le produit, l’accompagnement et comme la traduction simultanée d’une espèce d’apparition. Presque toujours aussi, ce phénomène est bref, et je ne vois pas pourquoi le poème devrait se prolonger au risque de le diluer, de l’épuiser. Il doit laisser une vibration dans l’air. Il doit blesser aussi, ouvrir la terre mais comme une épine, pas comme un tracteur1.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à À l’usage de Delphine. Aphorismes, choses vues, bestiaire, jeux de mots à la Leiris, raccourcis fulgurants saisis au vol dans un calembour, étonnements et courroux, sottisier et fragments d’art poétique… Ce sont flèches qui vibrent en effet, où l’ironie fait jeu égal avec le sens du merveilleux — tandis que passent comme en songe de troublantes jeunes filles. Considérant les mots et le monde d’un autre œil, Peuchmaurd sait l’art de dépayser le langage en retournant comme des gants les vérités premières et les expressions toutes faites, pour mieux tirer le tapis sous les pieds du sens commun. De bien jolies fleurs (sans rhétorique), aux épines exquises.

Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

Pierre PEUCHMAURD, l’Immaculée Déception. Atelier de l’agneau, 2002, 78 p.

1 Extraits d’un entretien avec Pierre Peuchmaurd paru dans Le Matricule des anges.

Extrait

Victimes du tabagisme, ne restez plus passives : fumez.

Les fées sont têtues.

J’ai vu une boîte aux lettres sur une caravane.

Corpus Christine.

L’aîné des mes soucis.

Pâtir des châteaux en Espagne.

Dresser une lapalissade.

Sanglot : l’eau du sang.

Ce n’est pas à ses jours que l’on met fin, c’est à sa nuit.

Le commandement de Mallarmé : « Surtout, ne va pas, frère, acheter du pain » ne s’adresse qu’aux poètes qui ont une bonne.

Le tamanoir est une huître géante avec des poils.

Je ne connais rien de plus déprimant qu’un homme sans mélancolie.

Des ossements d’épaules.

Danger : public.

La lettre était cassée, le haut du f effacé. J’ai donc cru que Valéry avait écrit :

« J’ai pensé à des choses chéries, tondantes. »

Nous vîmes des choses, les oubliâmes. C’est le passé simple.

D’après mon ordinateur, l’adverbe plénièrement n’existe pas, ce qui n’est l’avis ni de Saint-Simon ni d’André Breton. Il propose de le remplacer par planétairement, montrant bien, comme il est naturel, que pour les manipulateurs des technologies nouvelles l’idée de souveraineté se réduit à celle du contrôle de l’espace – mental, de préférence.

La fille en bleu dans l’arbre, si vous croyez que c’est la Vierge, faites-la descendre, ce sera Marie.

Cinquante-six kilos. Mon amour pèse le poids d’un cœur d’éléphant.

« Chacun sa vie, chacun son forfait », énonce tranquillement une publicité pour les transports en commun.

Seul convive, seul qu’on meurt.

Moi, je parlerais plutôt du plein gré de mon insu.

Marqueterie

Pour Marie [Dormoy], Léautaud commence un journal, ce 13 janvier 1933. Pour cela, il se sert d’un support : un numéro de la Nouvelle Revue française (celui du 1er octobre 1932 fera l’affaire), et colle soigneusement des feuillets blanchâtres au recto et au verso des pages de la revue. Certes, on n’aura pas compris tout à fait Léautaud si on néglige l’aspect matériel de ses manuscrits ; et il y a de quoi rêver. Pour Léautaud, rédiger un double de lettre ou tenir un journal ne consiste pas à faire courir vulgairement sa plume d’oie sur le papier ; il faut d’abord, tout au long de la rédaction, construire le support ! Le simple mortel qui croit qu’en prenant du papier et une plume il écrit, se trompe. […] Une lettre prise en double, la tenue du journal exigent des dispositions particulières de la part de celui qui écrit. C’est ainsi que Léautaud se livre à un véritable travail de marqueterie sur certains de ses comptes rendus de journée ou sur certains doubles en collant des quantités de languettes très fines sur des expressions fautives ; il peut alors écrire à nouveau. Ou bien, il ajoute des bandelettes à d’autres bandelettes ; et alors on déroule le manuscrit comme un papyrus. Un double de lettre à Billy, par exemple, atteint un mètre de long (lettre du 16 février 1952) et se compose de dix-neuf bandes collées les unes à la suite des autres.

Pour Marie [Dormoy], Léautaud commence un journal, ce 13 janvier 1933. Pour cela, il se sert d’un support : un numéro de la Nouvelle Revue française (celui du 1er octobre 1932 fera l’affaire), et colle soigneusement des feuillets blanchâtres au recto et au verso des pages de la revue. Certes, on n’aura pas compris tout à fait Léautaud si on néglige l’aspect matériel de ses manuscrits ; et il y a de quoi rêver. Pour Léautaud, rédiger un double de lettre ou tenir un journal ne consiste pas à faire courir vulgairement sa plume d’oie sur le papier ; il faut d’abord, tout au long de la rédaction, construire le support ! Le simple mortel qui croit qu’en prenant du papier et une plume il écrit, se trompe. […] Une lettre prise en double, la tenue du journal exigent des dispositions particulières de la part de celui qui écrit. C’est ainsi que Léautaud se livre à un véritable travail de marqueterie sur certains de ses comptes rendus de journée ou sur certains doubles en collant des quantités de languettes très fines sur des expressions fautives ; il peut alors écrire à nouveau. Ou bien, il ajoute des bandelettes à d’autres bandelettes ; et alors on déroule le manuscrit comme un papyrus. Un double de lettre à Billy, par exemple, atteint un mètre de long (lettre du 16 février 1952) et se compose de dix-neuf bandes collées les unes à la suite des autres.

Edith Silve, Paul Léautaud et le Mercure de France.

Mercure de France, 1985.

Nos amies les bêtes

12 janvier 1914

Dîner hier soir chez Mme Cayssac, après la réunion de la SPA pour le ballotage de deux administrateurs. Dîner un peu de fête, avec du champagne. À ce moment, comme je ne pensais pas à trinquer et que j’allais boire, Mme Cayssac me dit : « Eh bien, vous buvez sans trinquer. Trinquez au moins à la santé des bêtes ! » J’approche aussitôt mon verre du sien, et de mon air le plus gracieux : « À votre santé, Madame. »

Paul Léautaud, Journal.

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique.

Si seul un Anglais tel que Ben Schott, ravivant une antique tradition nationale, pouvait avoir l’idée de compiler un recueil de Miscellanées, savoureuse collection de petits riens utiles et futiles propre à combler l’amateur de listes, de faits excentriques et de savoir superflu permettant de briller en société, seul un couple d’Anglais pouvait avoir celle de dédier un site web au thé et aux biscuits, ces deux piliers de la culture britannique. aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ?

aNiceCupOfTeaAndASitDown.com est ce lieu délicieux où Stuart et Jenny Payne discutent les mérites des nouveautés (rubrique « le biscuit de la semaine »), rendent compte des derniers développements de la recherche scientifique (de l’invention du sachet de thé en forme de pyramide aux plus récentes découvertes quant aux vertus diététiques de la théine), narrent leurs expéditions d’envoyés spéciaux dans diverses foires au biscuit, font état de statistiques improbables : quel pourcentage de la population britannique trempe son biscuit dans son thé ? Que représente en kilowatts la quantité d’énergie annuellement mobilisée pour bouillir l’eau en Grande-Bretagne ? Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques).

Dans le prolongement du site est paru un livre dont tout théinomane fera sa lecture de chevet. Successivement le thé, la bouilloire, la théière et les tasses y sont envisagés avec tout le sérieux nécessaire. Vient ensuite le tour des biscuits : comment les reconnaître, les choisir, les conserver à l’abri de l’humidité après vaincu de haute lutte la malveillance des emballages en cellophane ? Mais au fait, qu’est-ce qu’un biscuit ? Un diagramme de Venn, digne du tableau de Mendeleiev, ne sera pas de trop pour en répertorier et classer les diverses familles – avant d’entreprendre, du shortbread au gingernut, l’inventaire de toutes les variétés de biscuits anglais (et de quelques biscuits étrangers, considérés avec une insulaire suspicion). Chemin faisant, Nicey and Wifey’s abordent quelques questions essentielles : que faire au bureau en cas de panique collective consécutive à une panne de bouilloire électrique ? Pourquoi la consommation de thé et de biscuits implique-t-elle absolument la station assise ? Faut-il ou non tremper son biscuit dans sa tasse de thé ? (la réponse est oui ; suivent quelques conseils techniques). NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

NICEY & WIFEY, A Nice Cup of Tea and a Sit Down. Time Warner Book, 2004, 179 p.

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons.

J’avais lu avec beaucoup d’intérêt ses Métamorphoses du livre. Dans ce volume d’entretiens, Martin retrace son itinéraire intellectuel et professionnel. On y découvre un homme au caractère bien trempé, un chercheur formé à l’École des Chartes, épris de rigueur mais soucieux de décloisonner les disciplines et les savoirs. On y apprend mille choses passionnantes sur l’édition et les métiers du livre sous l’Ancien Régime, l’invention de l’imprimerie, son rôle dans la circulation des idées à partir de la Renaissance, la lente élaboration des dispositifs typographiques (pagination, découpage en chapitres et en paragraphes) qui ont abouti au livre tel que nous le connaissons. Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Ainsi Watson débute-t-il la narration de la Deuxième Tache, dernier récit du Retour de Sherlock Holmes, où il fait effectivement suite au Manoir de l’Abbaye. Mais qui parle ici sous le masque du bon docteur ? Conan Doyle bien sûr.

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à

Ce qui vaut pour la poésie de Pierre Peuchmaurd vaut aussi bien pour les fragments réunis dans l’Immaculée Déception, recueil qui fait suite à  Pour Marie [Dormoy], Léautaud commence un journal, ce 13 janvier 1933. Pour cela, il se sert d’un support : un numéro de la Nouvelle Revue française (celui du 1er octobre 1932 fera l’affaire), et colle soigneusement des feuillets blanchâtres au recto et au verso des pages de la revue. Certes, on n’aura pas compris tout à fait Léautaud si on néglige l’aspect matériel de ses manuscrits ; et il y a de quoi rêver. Pour Léautaud, rédiger un double de lettre ou tenir un journal ne consiste pas à faire courir vulgairement sa plume d’oie sur le papier ; il faut d’abord, tout au long de la rédaction, construire le support ! Le simple mortel qui croit qu’en prenant du papier et une plume il écrit, se trompe. […] Une lettre prise en double, la tenue du journal exigent des dispositions particulières de la part de celui qui écrit. C’est ainsi que Léautaud se livre à un véritable travail de marqueterie sur certains de ses comptes rendus de journée ou sur certains doubles en collant des quantités de languettes très fines sur des expressions fautives ; il peut alors écrire à nouveau. Ou bien, il ajoute des bandelettes à d’autres bandelettes ; et alors on déroule le manuscrit comme un papyrus. Un double de lettre à Billy, par exemple, atteint un mètre de long (lettre du 16 février 1952) et se compose de dix-neuf bandes collées les unes à la suite des autres.

Pour Marie [Dormoy], Léautaud commence un journal, ce 13 janvier 1933. Pour cela, il se sert d’un support : un numéro de la Nouvelle Revue française (celui du 1er octobre 1932 fera l’affaire), et colle soigneusement des feuillets blanchâtres au recto et au verso des pages de la revue. Certes, on n’aura pas compris tout à fait Léautaud si on néglige l’aspect matériel de ses manuscrits ; et il y a de quoi rêver. Pour Léautaud, rédiger un double de lettre ou tenir un journal ne consiste pas à faire courir vulgairement sa plume d’oie sur le papier ; il faut d’abord, tout au long de la rédaction, construire le support ! Le simple mortel qui croit qu’en prenant du papier et une plume il écrit, se trompe. […] Une lettre prise en double, la tenue du journal exigent des dispositions particulières de la part de celui qui écrit. C’est ainsi que Léautaud se livre à un véritable travail de marqueterie sur certains de ses comptes rendus de journée ou sur certains doubles en collant des quantités de languettes très fines sur des expressions fautives ; il peut alors écrire à nouveau. Ou bien, il ajoute des bandelettes à d’autres bandelettes ; et alors on déroule le manuscrit comme un papyrus. Un double de lettre à Billy, par exemple, atteint un mètre de long (lettre du 16 février 1952) et se compose de dix-neuf bandes collées les unes à la suite des autres.