La bibliothèque d’Ardis (1)

Ada n’avait point libre accès à la bibliothèque. Selon le dernier catalogue imprimé (1er mai 1884), elle abritait 14 841 volumes. Même cette énumération aride, Mlle Larivière préféra la soustraire aux mains de sa petite élève – « pour ne pas lui donner des idées ». Sans doute, sur les rayonnages qui lui appartenaient en propre, Ada avait-elle rangé à côté de ses livres de classe des ouvrages de taxologie entomologique et botanique et quelques romans populaires fort innocents, mais il était entendu qu’elle ne devait point bouquiner sans surveillance dans la bibliothèque. Pis encore, chaque ouvrage qu’elle empruntait pour lire au lit, ou dans la tonnelle, était obligatoirement contrôlé par son mentor et signalé avec le nom, la date (imprimée au timbre de caoutchouc) et la mention « en lecture », dans le fichier que tenait dans un scrupuleux désordre Mlle Larivière, et dans un ordre quasi monstrueux (avec insertions de notes interrogatives, de signaux de détresse, voire d’imprécations, le tout inscrit sur des morceaux de papier rose, rouge ou violet) un cousin de la demoiselle, Monsieur Philippe Verger, vieux garçon malingre, d’un mutisme et d’une timidité maladives, qui venait fouiner dans la bibliothèque d’Ardis une fois tous les quinze jours pour quelques heures d’un labeur obscur et silencieux – tellement silencieux, en vérité, que certain jour où la grande échelle de la bibliothèque se prit à décrire dans l’espace, avec une lenteur surnaturelle, un arc de trajectoire rétrograde, monsieur Verger, qui occupait le plus haut point du système et serrait dans ses bras un moulin de volumes, atterrit sur le dos avec son échelle et ses livres, en faisant si peu de bruit que la coupable Ada, qui se croyait seule (et feuilletait, l’un après l’autre, les tomes si décevants des Mille et Une Nuits), prit la chute de M. Verger pour l’ombre d’une porte ouverte en tapinois par quelque eunuque aux chairs molles.

Vladimir Nabokov, Ada ou l’Ardeur (1969).

Traduction de Gilles Chahine

avec la collaboration de Jean-Bernard Blandenier.

Fayard, 1975.

Le ralenti surnaturel de cette chute d’échelle de bibliothèque et de son occupant évoque irrésistiblement un gag de Blake Edwards. Des images de Blind Date reviennent à la mémoire.

English weather

Concentrons-nous plutôt sur ce revolver. À propos, deux personnes, le mari et la femme, qui habitent un cottage sur Grandchester Road ont entendu un coup de feu vers une heure moins cinq… L’homme est allé à la porte côté jardin, mais les prés étaient noyés de brume et il n’a rien vu. Il dit que c’était une journée sans soleil, même si je ne comprends pas bien le sens de cette remarque. Une expression locale pour désigner un temps de printemps ?

Margery Allingham, la Maison des morts étranges

(Police at the Funeral, 1931).

Traduction de P. Saurel complétée par Gabriel Repettati.

Omnibus, 2010.

Beaux objets d’autrefois

Autrefois nous avions des femmes-objets, ce qui, au cinéma, est une très bonne chose, et d’ailleurs elles faisaient face à des hommes-objets : Clark Gable face à Jane Russell, vous avouerez qu’il y a de beaux pectoraux de part et d’autre. À présent nous avons des merdeuses face à des merdeux ; on n’arrête pas le progrès.

Jean-Patrick Manchette,

Charlie hebdo n° 526, 10 décembre 1980,

dans les Yeux de la momie, Rivages/Écrits noirs, 1997.

Jane Russell et Clark Gable dans The Tall Men de Raoul Walsh

Noël

La perspective de téléphoner à sa femme, surtout pour lui parler de la réunion familiale de Noël, accrut sensiblement la dépression de Gerald.

Angus Wilson, Attitudes anglo-saxonnes

(Anglo-Saxon Attitudes, 1956). Traduction de Claude Elsen.

Stock, 1957. Rééd. 10/18, 1984.

— Oh ! Noël…

Viola soupira, car elle devait passer les vacances avec ses parents à Sydenham. Elle considérait comme son devoir d’aller les voir, tandis qu’eux, de leur côté, avaient le sentiment qu’ils se devaient de l’inviter, alors qu’ils auraient mille fois préféré être seuls. À Noël, pensa Dulcie, c’était comme si les gens perdaient leur statut d’individus de plein droit et, pour ainsi dire, diminuaient d’envergure, devenant de simples unités dans leurs familles, quand, le reste de l’année, ils étaient audacieux et originaux, et souvent des personnes qu’il était impossible d’imaginer rattachées à quelque chose d’aussi banal que des parents.

Barbara Pym, les Ingratitudes de l’amour

(No Fond Return of Love, 1961). Traduction d’Anouk Neuhoff.

Christian Bourgois, 1988. Rééd. 10/18, 1993.

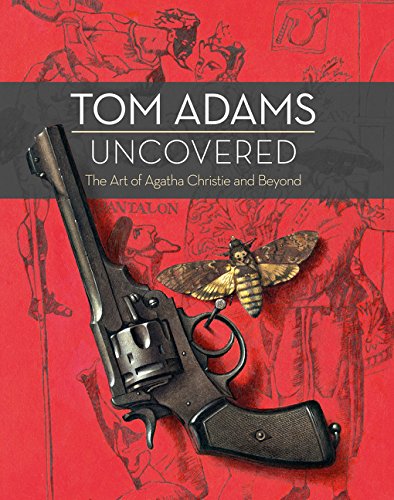

Tom Adams

On apprend la mort de Tom Adams, survenue le 9 décembre. Né en 1926, Adams fut peintre et illustrateur. Passionné de musique, il conçut des affiches de concert pour Soft Machine et The Jimi Hendrix Expérience, et une pochette d’album pour Lou Reed. Mais l’histoire retiendra en premier lieu son travail d’illustrateur de couvertures de livres (de John Fowles à Raymond Chandler), et en particulier ses couvertures pour les romans et recueils de nouvelles d’Agatha Christie. « The happiest pairing of a crime writer and an artist since Conan Doyle and Sidney Paget », écrit The Telegraph.

Ces couvertures furent reprises pour les éditions françaises du Masque des années 1960 et 1970. Leur pouvoir d’attraction était considérable ; leur imagerie est restée indissociable de nos souvenirs de lecture. On n’a pas fait mieux depuis. Sans elles, aurais-je emprunté à l’âge de onze ans mes premiers Agatha Christie à la bibliothèque ?

La ville écrite

Quand on pense à une ville romaine de l’époque impériale, on imagine des colonnades de temples, des arcs de triomphe, des thermes, des cirques et des théâtres, des monuments équestres, des bustes et des stèles, des bas-reliefs. Il ne nous vient pas à l’esprit qu’il manque, dans cette scénographie muette, l’élément qui caractérisait le plus, même visuellement, la culture latine : l’écriture. La ville romaine était tout d’abord une ville écrite, recouverte d’une couche d’écriture qui s’étalait sur les frontons, sur les plaques commémoratives, sur les enseignes.

« Des inscriptions partout présentes, peintes, dessinées, gravées, suspendues sur des tableaux en bois ou tracées sur des cadres blancs, […] tantôt publicitaires, tantôt politiques, ou funéraires, ou de célébration, ou publiques, ou tout à fait privées, annotation ou insulte, ou souvenir plaisant, […] exposées partout, avec quelques préférences, c’est vrai, pour certains lieux spécifiques, places, forums, édifices publics, nécropoles, mais seulement pour les plus solennelles ; non pour les autres, indifféremment éparpillées partout où il y a eu l’entrée d’un atelier, un carrefour, un pan d’enduit libre, à hauteur d’homme. »

En revanche l’écriture avait disparu de la ville médiévale, autant parce que l’alphabet avait cessé d’être un moyen de communication à la portée de tous que parce qu’il n’y avait plus d’espaces pouvant accueillir des inscriptions et concentrer les regards sur elles. Les rues étaient étroites et tortueuses, les murs faits de blocs en saillies, bosselés avec des archivoltes ; le lieu où étaient transmises et gardées les significations de tout discours sur le monde était l’église, dont les messages étaient oraux ou figuratifs, plus qu’écrits.

Italo Calvino, « La ville écrite : épigraphes et graffitis ».

Traduction de Jean-Paul Manganaro.

Dans Défis aux labyrinthes, vol. I, Seuil, 2003.

Le parler faux d’Alain Resnais

Remarque très juste à propos d’Alain Resnais, sous la plume inattendue de Bernard Frank, peu féru de cinéma de son propre aveu. Le 27 août 1986, Frank consacre son feuilleton du Monde à Mélo 1. Comme à son habitude, le chroniqueur avance de biais, en procédant par digressions successives (sur Bernstein, sur André Maurois…) qui le ramènent insensiblement à son sujet. Et voici le cœur de la cible :

Je connais mal Resnais. Il a commencé à être célèbre quand je n’allais plus au cinéma. Mais quand je considère les gens dont il s’est entouré, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Henry Bernstein, etc., je me dis que c’est quelqu’un qui a besoin d’écrivains qui parlent, qui sonnent faux et avec aplomb, pour avancer dans le langage, pour questionner l’homme.

C’est très bien vu. Il y a un « parler faux » chez Resnais, si l’on veut bien entendre la formule comme un compliment. Chez cet homme qui avait l’oreille ô combien musicale, le refus du naturalisme plat prend appui sur : le goût du théâtre qui marqua sa jeunesse (on connaît sa passion pour Guitry), le refus d’une frontière nette entre théâtre et cinéma, résorbés dans la notion de spectacle ; la sensibilité aux accents étrangers ; l’attention apportée à l’alliage des timbres de voix de ses comédiens, comparable à celle d’un compositeur testant des combinaisons d’instruments inédites ; un penchant expérimental qui le porte à marier la parole et le chant. Comme l’écrivait Truffaut, il faut « comprendre que certains artistes ne cherchent pas à faire ressemblant ».

1 Bernard Frank, 5, rue des Italiens. Chroniques du Monde, Grasset, 2007. Ce recueil, couvrant les années 1985-1989, est l’un des meilleurs de Frank.