Londres, Gresham Hotel

Dans le train Bruxelles-Liège, une lectrice de partition. (On en croise de temps à autre dans les transports en commun.) Un morceau pour guitare d’une grande complexité harmonique, m’explique-t-elle en anglais avec un accent allemand.

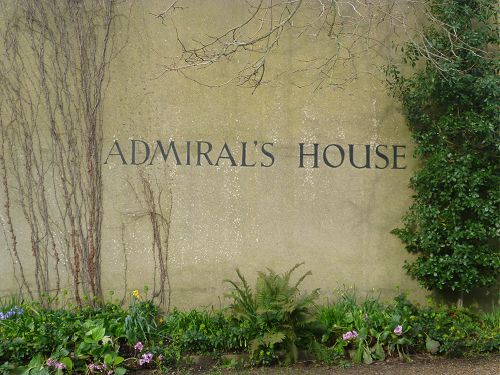

Admiral’s House (ci-dessous), charmante maison de style Mary Poppins, présente cette particularité qu’aucun amiral n’y a jamais vécu.

Chez un brocanteur de Hampstead, on a craqué pour ces deux gravures dont les sujets et la composition frontale rappellent les natures mortes de Morandi, dans un style plus fantomatique. Elles sont signées Paul Ritchie mais ne sont pas datées. On a retrouvé sur le net la trace de cet artiste écossais actif depuis 1977 (sa date de naissance est un secret bien gardé) et pourvu d’une certaine renommée : nombreuses expositions au Royaume-Uni, plusieurs œuvres figurant dans les collections publiques (parmi lesquelles celles de la Scottish National Gallery of Modern Art et du Victoria and Albert Museum). Mais il faut bien avouer que ses toiles – paysages et marines –, visibles sur son site, n’ont pas la magie de ses gravures.

Reprise d’Anyone Can Whistle de Stephen Sondheim à l’Union Theatre, où l’on avait vu l’an dernier une production très réussie de Road Show. Dans l’intervalle, ce sympathique bistro-théâtre de poche a déménagé sur le trottoir d’en face, dans des locaux plus spacieux mais fleurant toujours bon l’entrepôt réaménagé.

Anyone Can Whistle (1964) est le deuxième show dont Sondheim écrivit paroles et musique. Ce fut aussi son premier bide retentissant, à la fois public et critique : le spectacle quitta l’affiche après neuf représentations à Broadway. L’œuvre a été réhabilitée depuis et a connu quelques reprises à partir du milieu des années 1990. Bien. J’avoue n’avoir pas été du tout convaincu, et la faute en revient avant tout au livret d’Arthur Laurents. Cela se veut une farce volontairement absurde et sans queue ni tête sur l’avidité et la corruption des notables. Dans une petite ville américaine au bord de la banqueroute, la mairesse et ses séides (le juge, le chef de la police) inventent un pseudo « miracle » pour attirer les foules de pèlerins, relancer l’activité locale et s’en mettre plein les poches au passage. Parallèlement, les pensionnaires d’un asile d’aliénés (seule institution du cru encore en état de marche) s’égaillent dans la nature et se mêlent à la population, ce qui ajoute à la folie ambiante – mais qui est vraiment fou et qui est sain d’esprit ? Alerte, allégorie sociale. Dès la première scène, on est embarrassé par le ton laborieux et forcé de la satire, la platitude convenue du propos. Ce devrait être une joyeuse pagaille orchestrée crescendo à la Preston Sturges mais la machine tourne à vide. L’énergie de la mise en scène et de l’interprétation n’en paraît que plus artificielle, au bord parfois de l’hystérie. En un mot, on s’ennuie ferme. Alors, on se concentre sur le travail millimétré du trio de musiciens et des choristes, au service d’une partition exigeant comme toujours la plus grande précision. On observe un Sondheim encore jeune tester divers procédés qui deviendront sa marque de fabrique : un grand numéro de parler-chanter de près d’un quart d’heure, d’une virtuosité étourdissante (intitulé par antiphrase Simple), le recours au collage et au pastiche musical. Toutes choses qui trouveront leur plein emploi quelques années plus tard dans son premier chef-d’œuvre, Company (1970), sur un livret exceptionnel, celui-là, de George Furth.