Prolifération

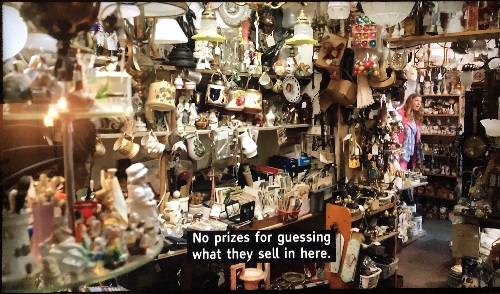

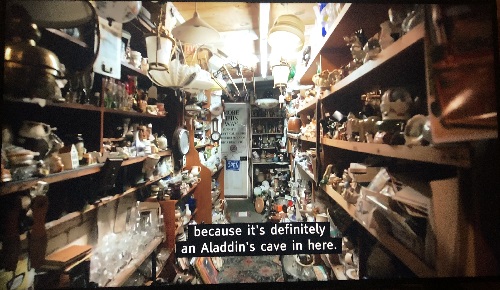

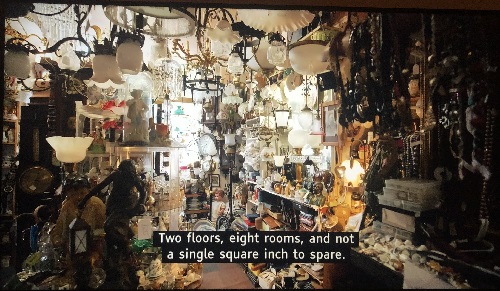

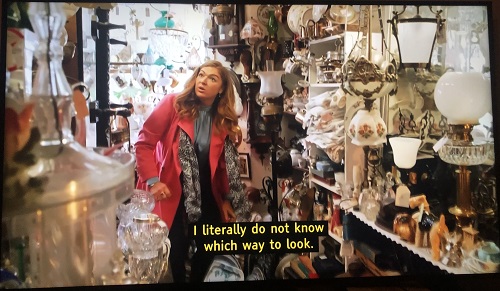

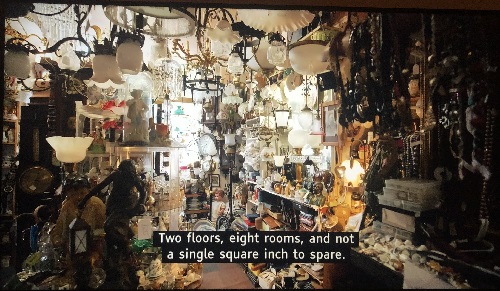

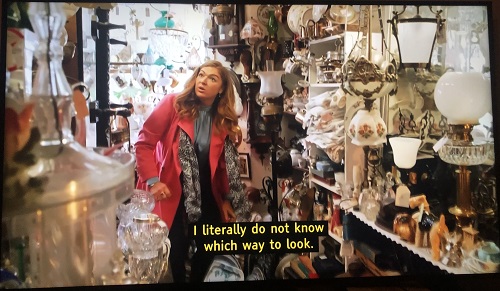

Antiques Road Trip, BBC One

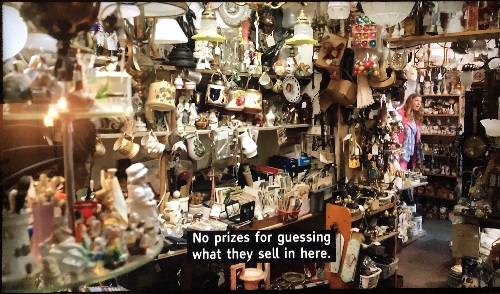

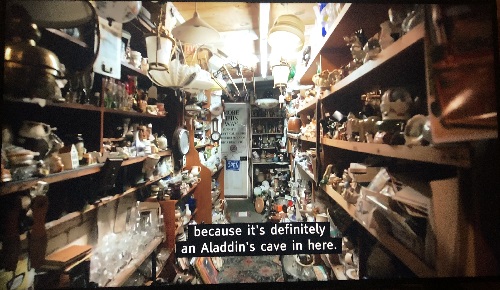

Les nombreuses émissions itinérantes de la BBC sur le monde de la brocante et des antiquités nous feraient croire que le Royaume-Uni est un pays de cocagne où l’on rencontre à chaque coin de rue des antiquaires, des boutiques vintage, des charity shops, des marchés aux puces et des salles de ventes. Pas un village qui n’ait sa boutique gorgée de marchandise jusqu’au plafond, pas un coin de campagne perdu sans son bric-à-brac répandu dans une ancienne cour de ferme ou dans un entrepôt. « Les antiquaires de province [sont] maintenant plus nombreux que les tea shops autour des cathédrales », notait déjà Philippe Jullian dans les années 1960.

Plusieurs raisons expliquent cette prolifération : la situation insulaire du pays ; la surabondance d’objets produits par la Révolution industrielle – mobilier, faïence et céramique, textiles, ustensiles et outils de toutes sortes, et beaucoup, beaucoup d’argenterie –, laquelle Révolution entraîna par réaction une revalorisation de l’artisanat de qualité sous la houlette du mouvement Arts and Crafts ; les innombrables trésors et tourist pieces rapportés d’Italie et d’Orient par des générations de voyageurs au temps des fastes de l’Empire ; le goût sentimental de la bimbeloterie hérité de l’ère victorienne et toujours vivace dans la petite bourgeoisie ; le conservatisme foncier d’une nation où l’on ne jette rien mais où les possessions familiales de plusieurs générations s’accumulent dans les greniers avant d’être déversées dans les boutiques et les salles de ventes. Il en résulte une relation familière aux objets qui fait la particularité de l’esprit de collection à l’anglaise, à quoi s’ajoute la tolérance pour une dose d’excentricité inoffensive. Nulle réprobation sociale ne frappera monsieur et madame tout-le-monde s’ils collectionnent les théières ou les boutons de manchettes. « We are a nation of hoarders », disait en souriant une experte au cours d’une émission anniversaire de The Antiques Roadshow.

Ce goût de l’accumulation va forcément de pair avec celui de la farfouille – lequel excède le monde de la brocante pour englober d’autres passe-temps populaires : l’écumage des berges de cours d’eau, à la recherche de tessons antiques, de pièces de monnaie et débris divers rejetés par le courant ; et le détectorisme, consistant à arpenter les champs armé d’un détecteur de métaux, dans l’espoir d’exhumer un jour, qui sait, un trésor – hobby suffisamment répandu pour avoir inspiré une sitcom, Detectorists – que je n’ai pas vue, et dans laquelle joue la fille de Diana Rigg, Rachael Stirling.

Collectionnite

Bargain Hunt, BBC One.

Au coin des excentriques anglais. Ce monsieur collectionne les boutons de manchettes. Il en possède vingt-sept mille paires. Cela le remplit de joie. Christina Trevanion n’en revient pas. Nous non plus.

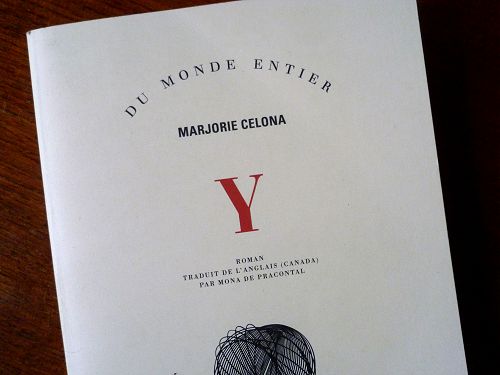

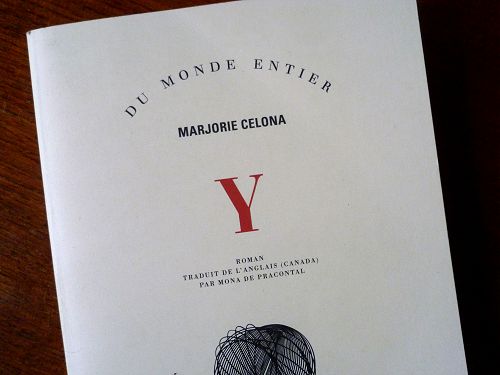

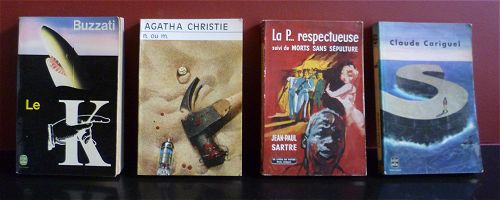

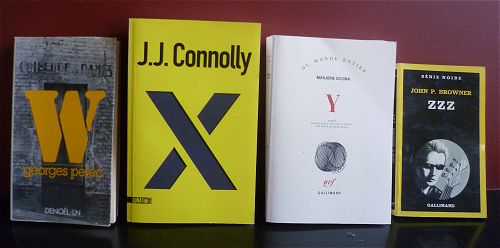

Depuis A jusqu’à Z

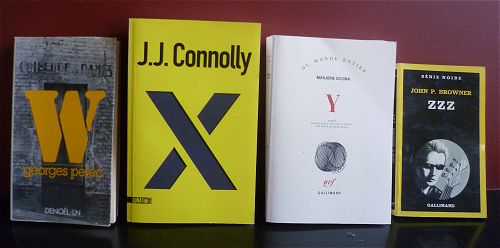

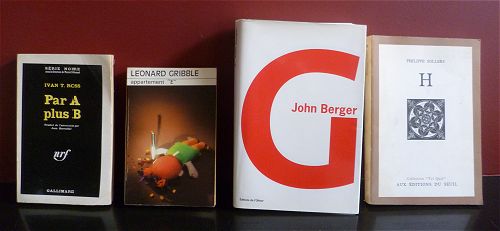

Y a fait ce matin son entrée dans la collection. Un jour, on aura l’alphabet entier.

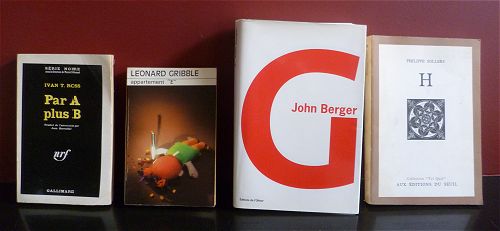

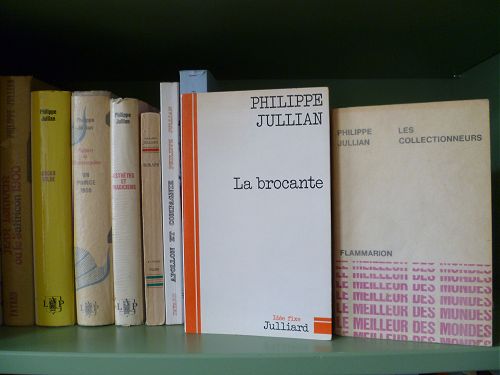

Brocantes et collections

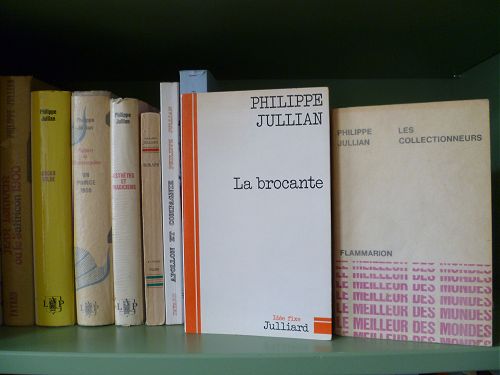

Il se publie régulièrement des ouvrages sur le monde de la brocante et des collectionneurs. Aucun ne surclasse à mon avis les deux amusants petits livres publiés par Philippe Jullian en 1966 et 1975 1. Je les rouvre de temps à autre à la recherche d’un détail ou d’une anecdote et me surprend à les relire de la première à la dernière page. Jullian a pour lui l’érudition piquante, l’allant et l’élégance du style, le sens du petit fait parlant épinglé avec humour. La sûreté du trait et du coup d’œil rappelle qu’il fut aussi un excellent dessinateur (voir par exemple les Styles, Plon, 1961, rééd. Le Promeneur, 1992, délicieuse histoire illustrée de la décoration d’intérieur, des modes et des snobismes afférents).

Un demi-siècle, grosso modo, nous sépare de la parution de ces livres. Ils sont devenus datés au sens exact du mot. Ils offrent la photographie d’une époque à la fois proche et éloignée de la nôtre. On peut en dire autant de deux bons romans de Jullian situés dans le monde de l’art, des mécènes et des collectionneurs, Scraps (Plon, 1959) et Apollon et compagnie (Fayard, 1974).

1 Hors concours, Quelques collectionneurs de Pierre Le-Tan, Flammarion, 2013. Lire le billet de l’Éditeur singulier.

Les Anglais qui pendant trois siècles ont ramené d’Italie et d’Orient des navires chargés d’antiques, de tableaux et de porcelaines, qui ont acheté la grande liquidation de Versailles, en sont maintenant à la liquidation de leurs trésors. Depuis soixante ans, l’énorme appétit d’objets d’art des milords le cédait à la contemplation des esthètes. Il n’y a vraiment que les Anglais à savoir vivre tous les jours avec les chefs-d’œuvre comme lady Aberconway parmi les impressionnistes, ou Mr. Brindsley Ford parmi ses dessins de Tiepolo et d’Hubert Robert. Ils ont un goût quasi chinois qui mêle le beau, le rare et le singulier, qui offre des pièces délicieuses là où on attendait une galerie. Il y a un dandysme chez les amateurs, une certaine nonchalance qui laissera un chef-d’œuvre dans un coin et s’engouera de quelque bizarrerie, un goût de l’understatement qui dit « quite nice » là où un Français crierait au sublime. « Encore un Van Dick, soupire la duchesse de Northumberland dans le salon où elle sert le thé, mais le Dürer est amusant, n’est-ce pas ? » Les Anglais ont une autre qualité, inconnue en France, le goût du nonsense. Nous avons attendu le surréalisme pour en découvrir les joies. […]

À côté des grandes maisons qui restent vivantes, il y a, dans ce pays tourné vers le passé, une multitude de petits collectionneurs que j’appellerai des miss Havisham, du nom de ce personnage de Dickens, abandonné par son fiancé le matin des noces, qui refuse de quitter sa robe blanche, arrive à la vieillesse sous des lambeaux de tulle parmi les préparatifs d’une fête tombés en poussière et les cadeaux jamais ouverts. La bourgeoisie anglaise en est restée aux plus beaux jours de son histoire, le règne de Victoria. L’incroyable pullulation de bibelots due à la combinaison de la sentimentalité et de l’industrie permet aux amateurs de s’entourer de mille objets dont la signification commence à devenir mystique. Coussins brodés de perles, seaux à charbon ornés d’une vue de Windsor, pelotes à épingles, carnets de bal, souvenirs de Brighton ou de Hong Kong, cadres d’argent ou de peluche autour d’aïeuls imaginaires et de royalties oubliées ; paravent de scrap, couvre-lit de patch, chiens de faïence et cats of roses, presse-papiers en lave du Vésuve ou en granit d’Écosse, sabots d’un cheval qui a failli courir le Derby et bois d’un cerf qui a failli être tué par le prince de Galles, ces symboles de richesse, de pouvoir et de tranquillité s’entassent dans de minuscules appartements. Les épaves de cent châteaux néogothiques, de mille villas Tudor, italiennes ou rustiques garnissent les centaines de boutiques de Chelsea ou de Kensington, les souks aux antiquaires de Portobello Road, et les antiquaires de province, maintenant plus nombreux que les tea shops autour des cathédrales.

Ainsi le marché est différent du nôtre, supérieur pour les très belles choses, plus amusant pour les petites grâce aux miss Havisham ; les excentriques se trouvent dans les châteaux et non en banlieue comme chez nous. Le bouleversement de la vie bourgeoise, plus rapide en Angleterre qu’en France, a avancé la promotion du vieux en ancien ; on collectionne dès maintenant des souvenirs édouardiens, ou même des twenties.

Philippe Jullian, les Collectionneurs. Flammarion, 1966.

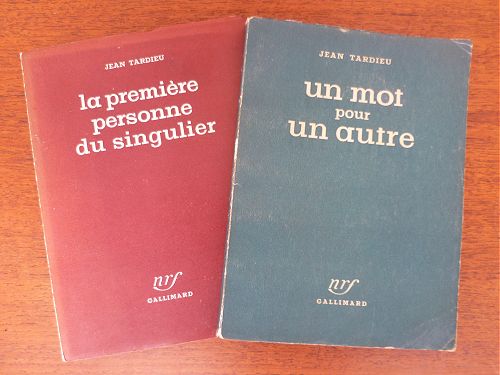

Tardieu

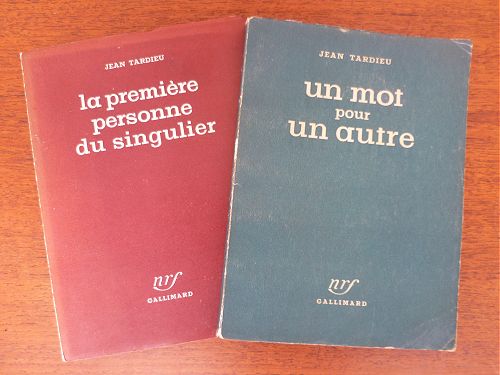

Deux livres de l’enchanteur Tardieu dans une jolie petite édition datant du début des années 1950. Format : 14 x 19 cm. Le texte est composé en égyptiennes. Mon petit doigt me dit qu’il y a du Massin là-dessous.

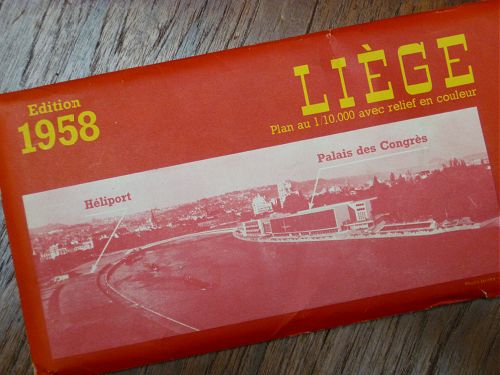

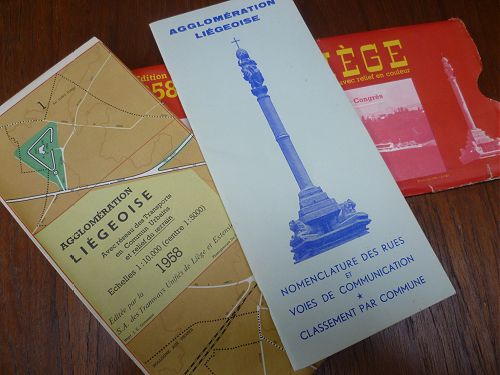

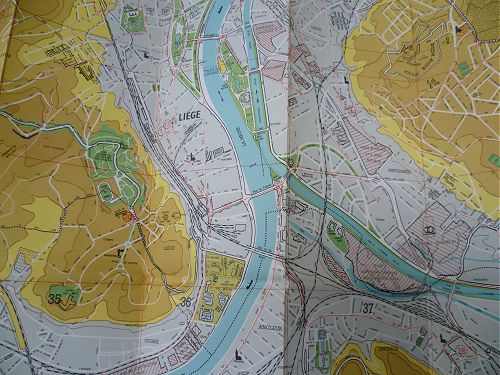

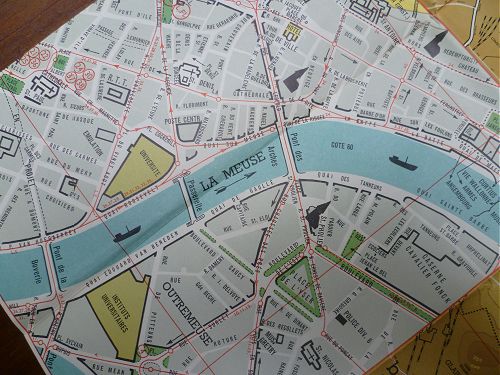

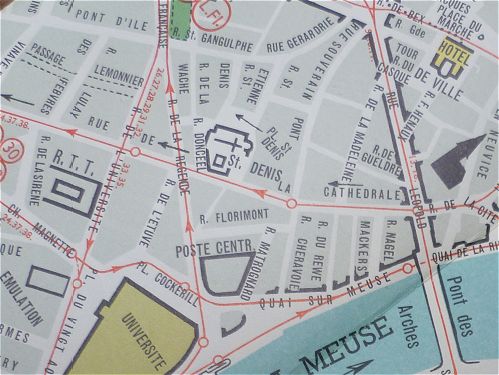

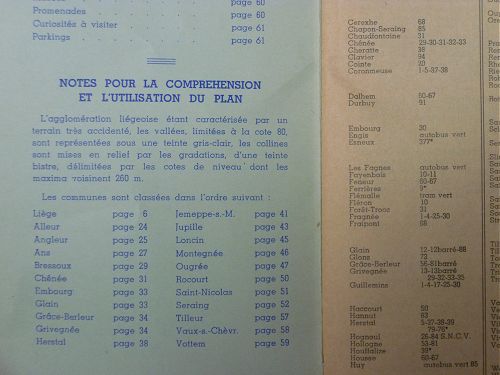

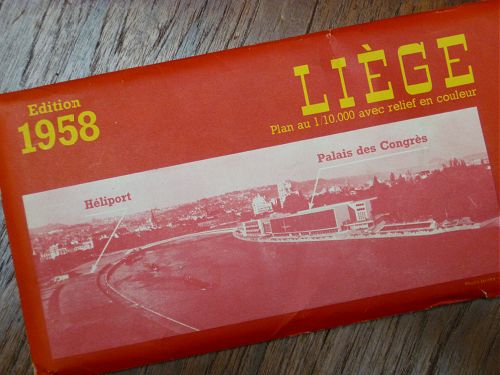

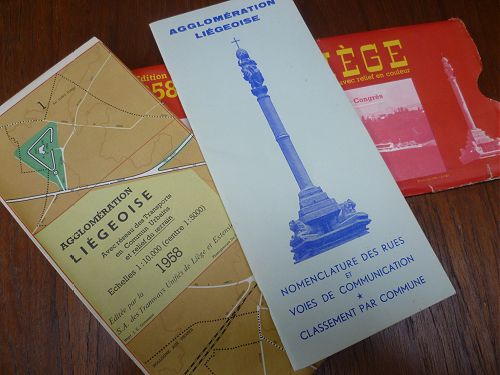

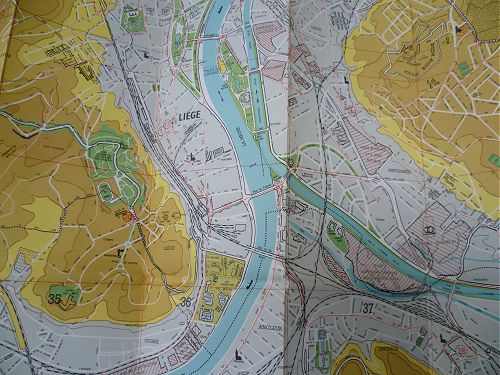

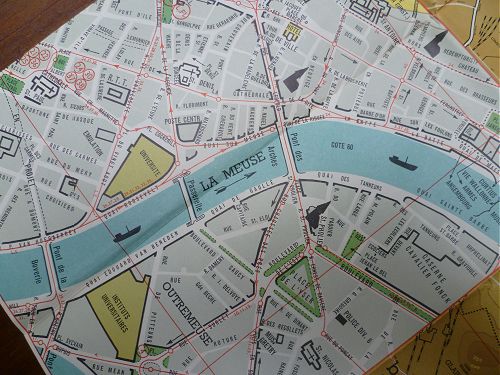

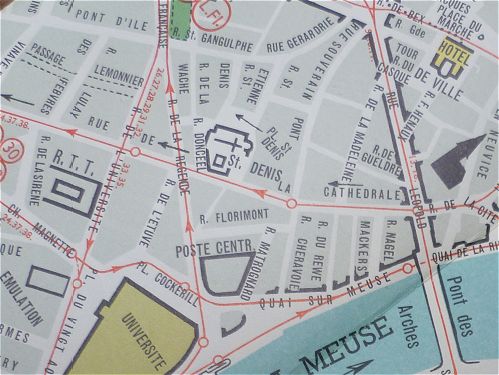

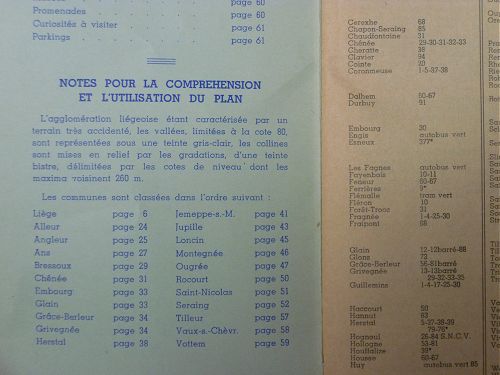

Liège 1958

Beauté graphique et typographique des plans des années 1950.

Voir aussi :

— Londres d’avant-hier

— Le plus petit atlas du monde