Typo des villes (63) : plaques de rues londoniennes

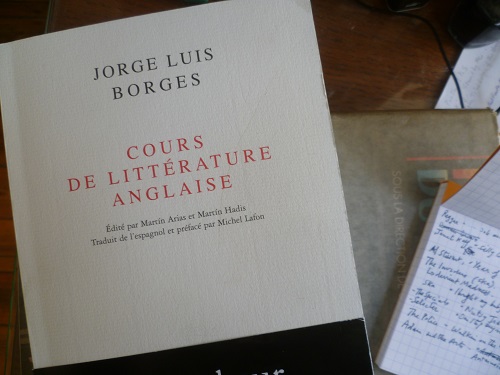

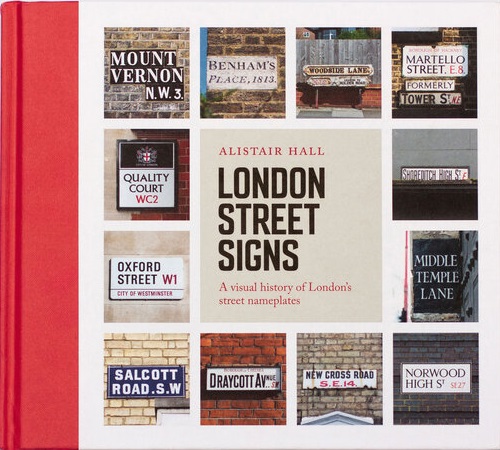

Les amoureux de Londres et les férus de signalétique urbaine ne doivent pas louper London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Ce bel album d’Alistair Hall est le fruit d’un safari photo de quatre ans dans les rues londoniennes. Il présente une moisson de plusieurs centaines de clichés, parfaitement ordonnés, légendés et mis en pages par le photographe lui-même, qui est également graphiste de profession.

Londres se prêtait idéalement à cet exercice parce qu’elle est une ville palimpseste. Les plaques de rues de plusieurs époques y coexistent sans souci d’uniformité – la plus ancienne date de 1636. Il n’est pas rare, en outre, de trouver, au coin d’une façade d’angle, deux ou trois plaques de rue juxtaposées, datant de différentes époques : plutôt que de remplacer la plaque ancienne, à demi effacée ou détériorée, par une plaque toute neuve, on s’est contenté bien souvent d’ajouter la nouvelle sans retirer l’ancienne. L’ancien découpage de la ville en metropolitan boroughs, aboli en 1965, survit à l’état de trace par sa mention désormais caduque. Marcher dans Londres le nez sur les plaques de rues, c’est voyager sans frais dans le temps.

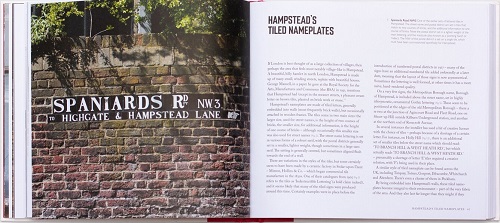

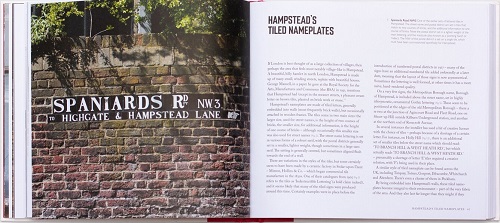

Aucune autre grande ville ne présente une telle variété de styles, de lettrage et de formes. Variété d’un quartier à l’autre car les autorités locales sont jalouses de leurs prérogatives. Malgré des propositions d’harmonisation à l’échelle du grand Londres, chaque district a conservé la mainmise sur sa signalétique (Hampstead reste ainsi fidèle à son système d’alphabet sur tuiles, blanc sur fond noir). Variété de présentation typographique, de matériaux : noms de rues peints sur bois, sur briques à même la façade, ou encore gravés dans la pierre ; plaques en fonte embossée, en verre laiteux (milk-glass), en émail, en céramique, en Vitrolite ou en aluminium, sans compter de nombreux hapax. Alistair Hall apporte, sur toutes ces variantes, des informations historiques et techniques d’une grande clarté.

L’intérêt de son livre est aussi de replacer l’évolution de la signalétique urbaine dans un cadre sociohistorique plus large. Au milieu du XIXe siècle, l’accroissement de la population londonienne entraîne une forte augmentation des échanges épistolaires, de nature commerciale ou privée. Celle-ci engendre la nécessité d’améliorer le système de distribution du courrier : de là la création des districts et des codes postaux. Mais la modernisation du service postal se heurte à plusieurs écueils : l’abondance de doublons toponymiques (à Londres, en 1856, on dénombre soixante-deux George Street, cinquante-cinq Charles Street, quarante-cinq John Street, et ainsi de suite), l’absence de numéros sur la plupart des maisons, l’identification souvent déficiente des noms de rue. Au départ d’une question pratique qui est celle de la distribution du courrier, s’engage ainsi un processus de rationalisation de la toponymie. Parallèlement, des commissions d’enquête sur la signalétique urbaine accouchent d’abondants rapports, qui conduiront à l’abandon progressif des plaques de rues peintes, vite effacées par les intempéries, au profit de supports plus durables.

Cette modernisation a, à son tour, des conséquences inattendues : le numéro de district postal devient bientôt un marqueur social, au même titre que le nom d’un quartier, qui a des incidences sur le prix de l’immobilier. En 1869, les habitants de Hampstead Road protestent avec véhémence lorsque des édiles se proposent de rebaptiser leur rue. Hampstead Road n’est pas située dans Hampstead, mais ce nom a une connotation chic et un changement de dénomination risquerait, aux yeux des propriétaires, de faire baisser la valeur de leur bien foncier. De même, la fusion des districts postaux d’Eastern et de North Eastern, en 1889, provoque le mécontentement des habitants du North Eastern District : il leur déplaît d’être assimilés à des Eastenders, c’est-à-dire à la plèbe. La mention « N.E. » sera maintenue sur les plaques de rue jusqu’en 1917, bien qu’elle ne réponde plus à aucune nécessité postale. En matière d’urbanisme, tout est lié. C’est l’une des vertus du livre d’Alistair Hall de le mettre en lumière, à travers ce modeste « bout de lorgnette » que sont les plaques de rue.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Le feu au bordel

Avez-vous connu Frank Borzage ?

Raoul Walsh : je connaissais très bien Frank. C’était un homme paisible, et doux. Il n’y avait jamais la moindre trace de violence dans ses films. Ce qui me rappelle une anecdote : je déjeunais un jour avec un producteur de la Warner et celui-ci me dit : « Raoul, j’ai une très belle histoire d’amour à te proposer. Ce serait un changement pour toi. Qu’en dis-tu ? » Je lui répondis que je la lirais et que nous irions ensuite voir Jack Warner pour lui demander son avis. Nous allâmes donc peu après voir Warner. Celui-ci le fixa un moment et lui dit : « Je vais vous dire ce que représente une scène d’amour tendre et paisible pour Raoul Walsh : c’est une scène où il peut flanquer le feu à un bordel. » Je n’ai jamais fait le film.

Entretien avec Raoul Walsh, propos recueillis par Olivier Eyquem, Michael Henry et Jacques Saada. Positif n° 147, février 1973.

Destin posthume

La mort de son épouse Eliza laissa l’architecte John Soane inconsolable. Il conçut pour la défunte un tombeau qui fut érigé en 1816 dans l’enclos paroissial d’Old St Pancras.

Ce monument a connu une postérité inattendue. Il a en effet inspiré les fameuses cabines téléphoniques anglaises, conçues en 1924 par Giles Gilbert Scott. Lui-même architecte de renom, Scott était bien placé pour connaître le travail de Soane, puisqu’il fut trente-cinq ans durant l’un des administrateurs du John Soane’s Museum.

La passion de collectionneur de Soane est bien connue. On sait qu’il réunit trois demeures adjacentes de Lincoln Inn Fields qu’il reconstruisit entièrement pour y abriter ses collections d’antiquités. L’ensemble constitue la plus extravagante des maisons-musées qui se puisse visiter à Londres. Eliza partageait la fibre collectionneuse de son époux. Son goût la portait pour sa part vers les œuvres de Hogarth et Turner, qui sont toujours accrochées au John Soane’s Museum.

Une interprétation romantique du tombeau d’Eliza Soane par le peintre George Basevi.

L’éternel retour

Le métier de libraire n’a cessé d’évoluer et de se réinventer. C’est l’un des fils conducteurs de l’utile synthèse de Patricia Sorel, Petite Histoire de la librairie française – dont le plan privilégie les périodes moderne et contemporaine : la première moitié du livre couvre six siècles (du XIIIe au XIXe siècle), tandis que la seconde va de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Une chose qui frappe à la lecture, cependant, c’est la continuité à travers le temps plutôt que les ruptures ; c’est la permanence, au moins depuis 1870, de certains problèmes, de débats, de querelles, de tensions entre les maillons de ce qu’on appelle la « chaîne du livre », éditeurs, libraires et distributeurs. Certains constats datant des années 1930 pourraient pratiquement être repris tels quels aujourd’hui.

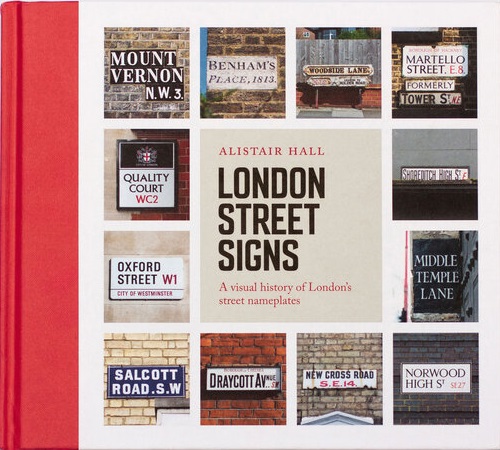

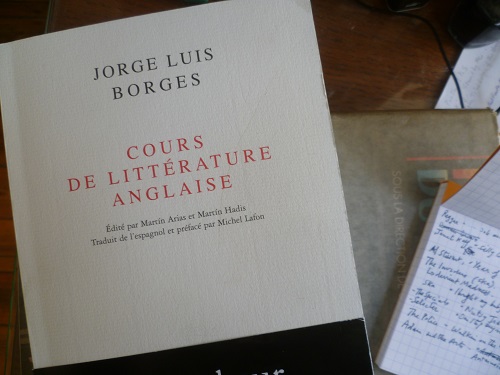

Une histoire personnelle de la littérature anglaise

Ce volume réunit les transcriptions d’un cycle de vingt-cinq cours que donna Borges à l’université de Buenos Aires en 1966. Dans son Essai d’autobiographie, notre héros a raconté comment il décrocha la chaire de littérature anglaise et nord-américaine. On ne sait s’il faut le croire sur parole.

D’autres candidats avaient envoyé des listes laborieuses de leurs traductions, de leurs articles, de leurs conférences et de leurs autres réalisations. Quant à moi, je me limitai à la déclaration suivante : «Tout à fait sans y penser, j’ai passé ma vie à me préparer pour ce poste. » Cette simple façon de poser ma candidature me donna la victoire, je fus nommé et je passai dix ou douze années heureuses à l’université.

Les transcriptions, révisées avec soin, respectent le caractère oral de cet enseignement, digressions, légères redites et erreurs vénielles incluses (Borges, aveugle à cette date, cite forcément de mémoire) ; si bien qu’on a l’impression d’écouter des causeries au coin du feu. C’est fort plaisant, en plus d’être instructif.

S’il se révèle bon pédagogue, Borges se montre peu soucieux d’exhaustivité, et c’est une histoire personnelle de la littérature anglaise qui s’esquisse ici (plus exactement de la littérature du Royaume-Uni, puisque l’Irlande et l’Écosse ne sont pas négligées). Le plan de cours est révélateur à cet égard, tant par ses insistances que par ses omissions. La poésie occupe une place importante, avec une grande attention portée à la prosodie et une prédilection pour les poèmes à caractère narratif, participant de l’univers du mythe ou du conte. Des siècles entiers sont survolés. Chaucer, Swift et même Shakespeare ne sont évoqués qu’en passant, Defoe et Lewis Carroll sont ignorés, tandis que Dante Gabriel Rossetti et William Morris ont les honneurs de deux cours chacun, ce qu’on pourra juger excessif (ce sont d’ailleurs des pages où l’on s’ennuie un peu). Johnson et Boswell stimulent la verve du professeur mais Thackeray est tout juste cité. Le roman victorien se résume à Dickens, Wilkie Collins et Stevenson. Quant au XXe siècle, il brille par son absence – hormis quelques allusions à Shaw, Chesterton et Virginia Woolf.

En revanche, Borges s’attarde longuement sur l’époque médiévale. La rencontre avec la littérature anglo-saxonne, la musique rocailleuse de sa langue et ses connexions avec les mondes germain et scandinave fut l’un des grands événements de sa vie de lecteur. Cette flamme de la découverte est toujours vive et nous vaut quelques-uns des chapitres les plus inspirés du livre. Fait notable : le surgissement d’un lyrisme personnel et du sentiment de la nature aussi tôt qu’au Xe siècle. Ce phénomène unique dans la littérature européenne explique peut-être pourquoi l’Écosse et l’Angleterre verront frémir, quelques siècles plus tard, les premières manifestations de la sensibilité romantique.

L’histoire littéraire telle que la conçoit Borges n’est pas celle des écoles et des courants apparents, mais celle des filiations souterraines reliant à travers le temps des individualités fortes. La littérature anglaise, entre toutes, lui permet d’illustrer cette conception, avec son double phénomène d’insularité : « Chaque Anglais est une île », aime à répéter le professeur, une île habitant d’une île. Elle offre à Borges, plus généralement, un miroir de son propre univers, et l’on ne sera pas surpris de voir paraître au fil des pages quelques motifs privilégiés de son œuvre de critique et d’auteur de fictions : le plaisir d’improviser des « vies brèves » d’écrivains, biographies condensées dessinant le paraphe d’une existence en quelques faits essentiels ou anecdotiques qui se réverbèrent sur l’œuvre et réciproquement ; la défense des mystifications magnifiques porteuses d’une authenticité paradoxale (James MacPherson et les poésies d’Ossian) ; le goût pour les narrations proches du conte ou de l’apologue ; l’intérêt enfin pour les œuvres inspirées par le rêve (Caelmont, Coleridge), ainsi que pour les œuvres inachevées, dont l’inachèvement même semble une des conditions d’existence et le ressort secret de la beauté.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Jorge Luis BORGES, Cours de littérature anglaise. Édité par Martín Atias et Martín Hadis. Traduction et préface de Michel Lafon. Seuil, « la Librairie du XXIe siècle », 2006.

Les stationnaires

Pourquoi désigne-t-on en anglais sous le terme de stationery les articles de papeterie et, plus généralement, les fournitures de bureau ? À une oreille française, le mot sonne étrangement. Plutôt que l’image d’un beau stylo posé sur une rame d’élégant papier à en-tête, il fait surgir la vision de terrains de stationnement. Cette bizarrerie m’a souvent frappé sans me pousser à ouvrir un dictionnaire étymologique. Les premières pages de la Petite Histoire de la librairie française de Patricia Sorel (La Fabrique, 2021) apportent aujourd’hui la clé du mystère.

Comme beaucoup de mots anglais à racine latine, stationery et stationer ont une origine française. Le substantif stationnaire provient du bas-latin stationarius, désignant un soldat affecté à un poste de garde. (Zola, dans la Bête humaine, parle encore d’un « stationnaire de nuit ».) Au Moyen Âge, le mot en est venu à désigner les marchands de livres et de papier « sédentaires », disposant d’une échoppe ou d’un éventaire, par opposition aux colporteurs et marchands ambulants.

Au cours des XIIe et XIIIe siècles en Occident, la production des manuscrits sort des monastères et se laïcise. L’apparition des universités (en France, mais aussi en Italie et en Angleterre) engendre un véritable commerce du livre. Les libraires font leur apparition : ils s’installent près des universités pour fournir aux maîtres et étudiants les manuscrits nécessaires aux études.

[…]

Ceux qui font commerce de livres manuscrits se divisent en deux classes : les libraires et les stationnaires. Le libraire reçoit en dépôt des manuscrits à vendre et cherche des acquéreurs parmi sa clientèle […] Lorsque ses ressources lui permettent de devenir propriétaire de manuscrits, il les met de préférence en location. Le stationnaire ajoute à cette activité celle de faire ou de faire faire des copies de manuscrits anciens ou d’œuvres nouvelles, qu’il met ensuite en circulation sous le contrôle de l’Université (il est donc à la fois libraire et éditeur).

Alain Resnais et les séries américaines

Dans Positif de février, remarquable article de François Thomas sur Alain Resnais et les séries américaines. Avec Chris Marker, Resnais fut le premier cinéaste français à faire publiquement état de son intérêt pour ces séries – et pas sur le mode de l’aveu d’une « faiblesse coupable » mais en mettant en avant leur invention narrative et formelle. « Là, déclarait Marker, il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu d’acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part. »

Si cela paraît banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en allait pas du tout de même il y a vingt ans. J’ai le souvenir à ce propos de conversations de bistro houleuses entre camarades cinéphiles, qui prenaient l’allure de mini-batailles d’Hernani.

(« Comme c’est loin, tout ça », dirait Alphonse Allais.)

De la part de Resnais, cet intérêt n’a rien de surprenant, lui qui se montrait aussi curieux de formes savantes (Nouveau Roman, musique contemporaine) que de formes populaires (bande dessinée, roman feuilleton, théâtre de boulevard, comédie musicale), lesquelles sont du reste elles-mêmes des formes complexes, et qui s’est employé, de plus en plus, à mixer les deux dans ses films.

Au-delà de ce rappel, l’intérêt de l’article de François Thomas est de suivre à la trace, à la façon méthodique et claire dont il est coutumier, la manière dont la fréquentation de certaines séries (24, The Shield, X-Files et Millenium) a nourri les films de la dernière période de Resnais, en particulier Cœurs, les Herbes folles et Vous n’avez encore rien vu. Apport sensible dans la conception du décor, certains effets de caméra (panoramiques filés, zooms impromptus, changements de mise au point en cours de plan), le recours ponctuel au split-screen, voire certains choix de costumes (on apprend que la vêture d’André Dussolier dans les Herbes folles est inspirée de celle de Larry David dans Curb your Enthusiasm !) ; mais surtout dans la musique de Mark Snow, dont Resnais apprécie le climat inquiétant et mélancolique et dont il fait à partir de Cœurs son compositeur attitré. L’apport de Snow est loin de se limiter à la composition d’une bande originale sur le film monté. Il intervient, sans le savoir, dès la préparation du film. Resnais offre ses disques à certains de ses comédiens et collaborateurs 1, fait diffuser des extraits choisis sur le plateau pendant les répétitions et les prises de plans muets pour suggérer une ambiance ou imprimer un certain rythme aux mouvements d’appareil, emploie des morceaux des B.O. de X-Files et Millenium comme musiques témoins à l’étape du montage. « “C’est comme si Snow était, en tant que fantôme, dans la salle de montage”, me dit Resnais. Quand Snow commence à écrire sa partition, quelles que soient les fortes différences avec ses musiques pour Chris Carter, il se retrouve dans l’atmosphère qu’il a indirectement contribué à créer. »

Les séries, pour Resnais, étaient un tremplin vers la liberté stylistique. Les leçons qu’il en tirait devenaient indiscernables dans ses films tant elles se mélangeaient à quantité d’autres sources d’inspiration et tant le point d’arrivée s’éloignait du point de départ.

Sur les méthodes de travail de Resnais, François Thomas a publié deux livres indispensables, l’Atelier d’Alain Resnais (Flammarion, 1989), et Alain Resnais. Les Coulisses de la création (Armand Colin, 2016). Ils sont composés d’essais, d’entretiens avec le cinéaste, ses comédiens et ses collaborateurs, et de reportages de tournage.

1 Pratique habituelle chez le cinéaste. L’écoute partagée des quatuors de la seconde école de Vienne a ainsi guidé la préparation et le tournage de l’Amour à mort.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.

Alistair HALL, London Street Signs. A Visual History of London’s Street Nameplates. Basford, 2020.