Paris

Je ne croyais pas si bien dire en rapprochant intuitivement, à propos de Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Alec Guinness/Smiley de Peter Sellers/Chance dans Being There. Visionnant un mois plus tard Smiley’s People (qui fait suite à Tinker…), j’ai eu la surprise de voir surgir un plan qui m’en a aussitôt rappelé un autre.

Alec Guinness dans Smiley’s People

Peter Sellers dans Being There

Évidemment, tout sépare Chance, le jardinier demeuré que tout le monde prend pour un sage, de Smiley, l’espion supérieurement intelligent (mais d’une intelligence non cérébrale, qui procède plutôt par lente imprégnation). Cependant, quelque chose les rapproche dans leur manière d’être au monde, qu’emblématisent ces plans où ils déambulent dans un parc arboré, silhouettes anonymes au parapluie, petits bonshommes perdus dans un décor trop vaste qui paraît sur le point de les absorber, de les néantiser1.

De Chance, Gérard Legrand écrivait qu’il est « séparé de tout le reste où pourtant il aspire à se fondre 2 » et l’on pourrait, mutatis mutandis, en dire autant de Smiley. Ce qui était vrai dans Tinker… (« Mais Smiley n’était plus là. Guillam n’avait jamais connu personne qui pût disparaître aussi vite dans une foule ») l’est davantage encore dans Smiley’s People. Vieil espion désormais à la retraite, Smiley y apparaît comme un homme à la marge, un dinosaure rattrapé par les fantômes de son passé, une survivance d’un autre temps dans un monde où la règle du jeu a changé. Les nouveaux chefs du Cirque ne l’ont rappelé, contraints et forcés, que pour étouffer une sombre affaire impliquant un réseau d’informateurs depuis longtemps oublié. Ils le verront d’un mauvais œil faire cavalier seul et s’entêter à poursuivre son enquête officieuse en faisant appel à d’autres has been sur la touche (Toby Esterhaze, espion reconverti dans le trafic de fausses œuvres d’art, superbe trait d’ironie). Aussi bien, sa victoire finale résonnera comme une défaite ; le happy end aura un goût amer, mais il sera le seul à s’en rendre compte.

Au-delà ou en deçà du personnage de Smiley, il y a la présence de l’acteur Guinness, sa manière d’imposer son tempo lent, d’habiter le plan, d’être là — ce qui fait que Smiley’s People pourrait s’intituler Being There (titre que Legrand rapportait au Dasein, à l’être-là de la philosophie classique). C’est une présence paradoxale, une présence absente, à la fois impénétrable et vide. Smiley tel que le personnifie Guinness, c’est à la fois tout le monde et personne. Un faux distrait à qui rien n’échappe, mais qui paraît toujours foncièrement ailleurs, comme en témoigne cette figure récurrente : le regard du coin de l’œil, tourné vers un hors champ indécidable, bien au-delà du réseau d’intrigues dont il va patiemment dénouer l’écheveau. Regard éperdu où se révèle une inquiétude fondamentale, quasi ontologique.

1 Le parc de Hamstead où revient Smiley pour élucider un meurtre rappelle en outre fugitivement celui de Blow Up.

2 Tous deux savent aussi, pour citer encore Legrand, qu’on communique entre autres « par un emploi judicieux du silence ». Cf. Positif no 468, février 2000.

Smiley’s People (1982), mini-série en six épisodes de Simon Langton. Scénario de John Hopkins et John Le Carré, d’après le roman de ce dernier.

Smiley’s People (1982), mini-série en six épisodes de Simon Langton. Scénario de John Hopkins et John Le Carré, d’après le roman de ce dernier.

Coffret BBC de deux DVD. Sous-titres anglais.

Coffret BBC de deux DVD. Sous-titres anglais.

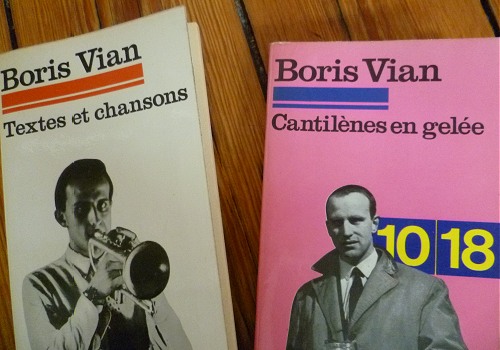

Cinquante centimes pièce à la brocante. Comme beaucoup de bibliomanes (voir ici et là), j’ai conservé un goût très vif des 10/18 des années 1970, dans lesquels j’ai découvert Stevenson, Dickens, Darien, Huysmans, Schwob, Tinan, Lorrain, Mirbeau, Bataille et tant d’autres. C’est dans cette édition que j’ai lu Boris Vian pour la première fois. Je ne me vois pas le relire dans la Pléiade.

La folie du verre continue. Folie bien modeste, qui n’égalera jamais celle d’Andy McConnell, spécialiste britannique de la question, dont on aime bien les interventions enthousiastes et colorées dans The Antiques Roadshow, et dont on a pu voir à la BBC la maison envahie du plancher au plafond par les vingt-cinq mille pièces de sa collection.

La folie du verre continue. Folie bien modeste, qui n’égalera jamais celle d’Andy McConnell, spécialiste britannique de la question, dont on aime bien les interventions enthousiastes et colorées dans The Antiques Roadshow, et dont on a pu voir à la BBC la maison envahie du plancher au plafond par les vingt-cinq mille pièces de sa collection.

« Murano », m’a affirmé le marchand qui m’a vendu ce vase. Je n’ai pas la compétence pour en juger et à vrai dire je m’en fiche un peu. L’essentiel est que, grâce à ses couleurs fondues dans la masse et à une astuce de fabrication (l’extérieur est cylindrique et l’intérieur bombé), il capte admirablement la lumière et ses jeux de reflets.

La veille, Christian Bourgois et moi avions couru quelques librairies, feuilletant d’incroyables gravures et des tirages rares. L’amour des livres est qu’il y a en nous de plus subtil et de plus tenace. Un livre, cela se dévore et se hume, c’est un parfum qui est une nourriture, une odeur qui est un incendie. […]

Il conviendrait de s’interroger sur la singulière union de l’absence et de la permanence, de la mémoire et de l’oubli, puis, d’une façon générale, sur le peuplement des terres, les mécanismes de la lecture, le rangement des livres, l’invention des images, les libertinages de la raison, les incertitudes du réel et les perversions du songe.

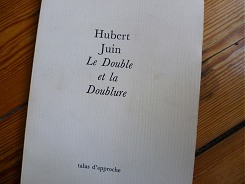

On est heureux d’avoir mis la main sur ce livre d’Hubert Juin, paru en 1981 au Talus d’approche dans une maquette de Pierre Faucheux. Livre inclassable, on aurait dit autrefois : recueil de mélanges, où s’entrelacent inextricablement le réel et l’imaginaire, l’autobiographie réinventée et l’essai. Juin s’adonne à un libre vagabondage dans sa bibliothèque et ses lectures, qui étaient colossales ; ranime les images d’une enfance rurale à Athus, où se cristallisa déjà son rapport aux livres, au langage et à la poésie ; s’invente un double, Théodore, sans doute en souvenir du bibliophile de Nodier, ou bien se met en scène écumant les bouquinistes en compagnie de Christian Bourgois. On va des grilles de mots croisés de Robert Scipion à Patrice de la Tour du Pin, en passant par Ovide, Pic de la Mirandole et Pierre Louÿs, sans oublier Feuillet de Conches qu’on ne connaissait pas (1798-1887, érudit et collectionneur, auteur de Causeries d’un curieux). La promenade réveille à chaque coin de rue le fantôme des écrivains aimés. Ailleurs, Juin écrivait en substance qu’une bibliothèque n’est jamais immobile ; elle est vivante et peuplée, et se modifie du même pas que nous. Ce livre en fait l’illustration.

Le destin des écrivains à la chaîne m’a toujours fasciné : nègres professionnels, auteurs de romans Harlequin, pornographes de troisième zone dont Westlake chanta les déboires et autres forçats de l’Underwood égarés dans la jungle des pulps1. Comment ces soutiers de la littérature vivent-ils leur métier, comment y trouvent-ils leur compte, comment parviennent-ils malgré tout, pour le dire pompeusement, à se « réaliser comme écrivains » ? On méprise cette littérature industrielle, mais essayez d’écrire un polar de gare en quinze jours et nous en reparlerons. J’ai pour ces artisans modestes et capables plus d’estime, sinon d’admiration, que pour le blanc-bec qui publie à la rentrée un premier roman autobiographique et parle sans rire de « son œuvre ».

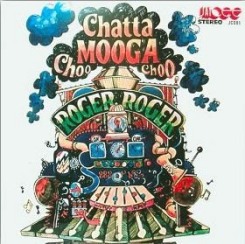

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

1. Pour reprendre le titre des mémoires de deux d’entre eux : Frank Gruber, Dans la jungle des pulps (Encrage) dont on recommande la lecture plaisante et instructive ; et Gilles Morris-Dumoulin (alias Vic Saint-Val), le Forçat de l’Underwood (Manya), livre sur lequel je désespère de mettre la main.