En trompe-l’oeil

Introduite par un travelling circulaire, la spirale du générique, tandis que dans certains accents de la musique passe un souvenir fugace de Vertigo.

Dernière minute ! Diffusion ce soir à 20 h 35 sur Arte d’un Chabrol étrange et devenu méconnu, À double tour (1959). Pas revu depuis vingt ans, je me réjouis. Étude de mœurs et puzzle policier à points de vue multiples et à connotations œdipiennes1, premier Chabrol en couleur, première de ces peintures au vitriol d’une vieille bourgeoisie de province vivant en vase clos, par quoi le cinéaste assiéra sa réputation. Mais déjà le pseudo-réalisme chabrolien est dynamité par le baroquisme de la mise en scène2, le recours à l’outrance et au grotesque, envisagés comme une forme supérieure de la critique (ici, la prestation d’André Jocelyn, parfait dans les rôles de rejeton fin de race et dégénéré). L’excès, chez les personnages chabroliens, sert toujours de révélateur : il trahit les dérèglements de la comédie sociale, et dévoile les zones d’ombre impénétrables que recouvrent la sottise ou la médiocrité de certaines existences. De sorte que la verve du satiriste laisse deviner l’existence d’un Chabrol plus profond, hanté par de plus vertigineux abîmes. Fasciné comme on sait par la bêtise à l’égal d’un Flaubert, Chabrol l’est plus encore par la folie. Ce qui l’intéresse, ce sont les comportements dans ce qu’ils ont d’insondable, le glissement insensible de l’apparente normalité à la démence et au crime. De là son intérêt pour le meurtre, manifestation par excellence de l’incompréhensible, point de bascule qui survient le plus souvent sous la forme d’un passage à l’acte irrationnel (du coup de sang qui transforme un paisible mari trompé en assassin dans la Femme infidèle à l’acting out final de la Cérémonie). Des bouffées de rage, des accès de folie strient jusqu’à ses pochades les plus allègres (un seul exemple : Noiret étouffant un oisillon dans Masques en poussant un cri de bête). À travers la construction en trompe-l’œil d’À double tour et la présence obsédante du motif circulaire (escaliers en spirale, mouvements de caméra), ce qui se dévoile aussi, c’est le jeu des apparences trompeuses, signifié par l’abondance des vitres, des miroirs et des reflets3, qui sont autant d’invitations à méditer sur le piège des illusions, les puissances du regard et les ambiguïtés de la fascination.

Mise en scène chabrolienne : cadre dans le cadre, disposition des personnages dans l’espace comme des pions sur un échiquier, dont les places respectives traduisent visuellement le rapport de forces.

On a dit que le film était mal construit, tandis que je pense que c’est la construction qui fait sa beauté. Toute l’histoire tient en une journée. De huit heures à onze heures, deux intrigues parallèles. De dix heures à onze heures, on n’en suit qu’une, avant qu’un flash-back apprenne ce qui s’est passé dans l’autre, pendant cette heure. On revient à une intrigue unique pour l’après-midi, de deux heures à six heures. Puis un deuxième flash-back raconte les événements qui ont eu lieu de onze heures à midi. Dans le livre, le titre était justifié par une affaire de clé, un élément capital de l’énigme policière. Dans mon film, c’était le récit lui-même qui faisait un double tour. En outre, j’avais tourné avec beaucoup de mouvements circulaires. Le film devait représenter un cercle qui se dédouble sur lui-même.

Des spectateurs qui avaient aimé À double tour m’ont écrit. Une lettre m’est allée droit au cœur. Elle était signée d’une femme : « Monsieur, vous avez compris qu’il faut faire l’amour dans les champs de coquelicots… »

Claude Chabrol, Et pourtant je tourne…, Robert Laffont, 1976.

Mise en scène chabrolienne (suite) : le visage des personnages est redoublé à l’arrière-plan par leur reflet dans un miroir (encore un cadre dans le cadre !)

1. Spoiler !! André Jocelyn est maladivement amoureux de sa mère et Jacques Dacqmine, notait Gérard Legrand, rêve d’écraser les yeux de l’assassin de sa maîtresse en ignorant qu’il s’agit de son propre fils.

2. Qui s’est hélas bien assagie ces dernières années.

3. On notera aussi les nombreux plans hitchcockiens et les deux voyeurs de la séquence d’ouverture.

Résurrection de Sherlock Holmes

Pour trouver un Sherlock Holmes revivifié, on oubliera le film pénible de Guy Ritchie et l’on se tournera plus sûrement vers Sherlock, mini-série de trois épisodes dont la diffusion s’est conclue hier soir sur la BBC. L’idée de transposer les aventures de Holmes et du fidèle Watson à notre époque pouvait laisser craindre le pire, et la bande-annonce speedée n’avait rien de bien rassurant. Cependant, le pari a été emporté haut la main par les scénaristes Mark Gatiss et Steven Moffat, avec un dosage parfait de sérieux et d’humour. Il n’y a pas de secret : non seulement les deux compères savent construire des intrigues convenablement enchevêtrées et les mener à vive allure, mais il est manifeste qu’ils possèdent le corpus holmesien sur le bout des doigts. Cette connaissance intime du « canon » leur a permis de moderniser — et de jouer avec — l’univers et les personnages de Conan Doyle sans les dénaturer.

Transplantés dans le monde de 2010, Holmes et Watson ont beau s’y trouver pourvus de tous les attributs techniques modernes — du téléphone cellulaire à l’ordinateur portable —, ils demeurent tels qu’en eux-mêmes, et la dynamique de leur relation est bien restituée au fil d’un dialogue vif et souvent drôle. Watson a été blessé comme il se doit lors d’un conflit armé en Afghanistan (mais il ne s’agit plus du même), tandis que Holmes taquine encore le violon. L’impossibilité, aujourd’hui, de montrer un héros fumer à l’écran l’a certes obligé à renoncer à la stimulation du tabac, mais si l’on redoute un moment une aseptisation du personnage, on a plaisir à voir les scénaristes tourner en dérision cette nouvelle convention sanitaire (les patchs de nicotine donnent lieu à un gag excellent). De même, le soupçon d’homosexualité que certains exégètes ont fait planer sur le tandem donne lieu à d’amusants quiproquos ironiques. Seule touche vintage, l’appartement vieillot de Baker Street, n’était la présence de la télé et du réfrigérateur, paraît une dernière survivance, curieusement préservée, de l’ère victorienne. Ses tons verts et marron passés offrent un net contraste avec les tons bleus et glacés du Londres ultra-contemporain, tout en surfaces lisses et froides, où prennent place les enquêtes (belle photo de Steve Lawes).

Au sein de cet univers high-tech, Moffat et Gatiss parviennent à inventer un gothique moderne, sur lequel plane même l’ombre du Golem. Tout en se présentant comme des histoires originales, les intrigues démarquent, réaménagent, déplacent ou remodèlent habilement les récits (ou des éléments des récits) originaux de Doyle, en tissant au passage dans leur trame un réseau d’allusions si fines qu’elles réjouiront le holmesien aguerri sans pour autant gêner le profane, qui ne se sentira nullement exclu du jeu. Le texte se rappelle aussi à l’image d’une autre manière, sous forme de surimpressions ponctuelles : textos envoyés et reçus, menus de Smartphone, recherches sur le net ou, plus intéressant, succession de mots clés illustrant le processus mental de la déduction chez Holmes. Ce procédé, au bord du gimmick, est employé sans excès et se fond harmonieusement dans la réalisation moderniste de Paul McGuigan et Euros Lyn.

Face à un Martin Freeman parfait en Watson, Benedict Cumberbatch campe un Holmes idoine : péremptoire, juvénile (mais à l’époque d’Une étude en rouge, le héros de Doyle était plus jeune que la plupart des adaptations cinématographiques l’ont laissé croire), obsessionnel, quasi autiste, souvent exaspérant, et sujet à des accès d’ennui majuscule lorsque sa matière grise n’est pas stimulée par une affaire hors normes. Longiligne et ténébreux, sanglé dans un long manteau noir, il s’impose d’ores et déjà comme un des meilleurs interprètes du rôle : beaucoup de charisme, et une superbe voix sourde qui fait penser à celle du cher Alan Rickman. Le cliffhanger sur lequel s’achève le dernier épisode (une piscine publique remplaçant les chutes du Reichenbach !) laisse augurer une deuxième saison. Sortie du DVD le 30 août. N’attendons pas de sous-titres français, mais espérons qu’il y aura des sous-titres anglais pour malentendants. Le dialogue est rapide et dense, et le secours du télétexte fut précieux.

Tout se tient

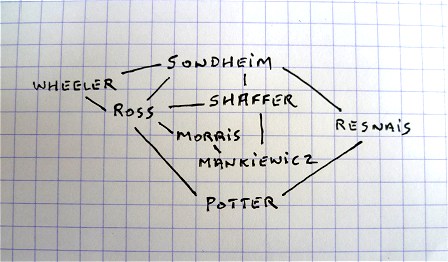

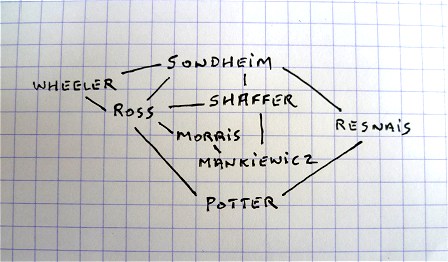

Stephen Sondheim est un célèbre compositeur américain et l’auteur de nombreux musicals remarquables (Company, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sunday in the Park with George, Into the Night, etc.) Grand amateur de musicals, Alain Resnais lui a confié la musique (très belle) de Stavisky… et Tim Burton a porté à l’écran son Sweeney Todd, dont le livret est de Hugh Wheeler. Dramaturge, librettiste et scénariste, Wheeler est également l’auteur d’une trentaine de romans policiers publiés sous les pseudonymes de Patrick Quentin, Q. Patrick et Jonathan Stagge — écrits seul ou en collaboration avec Richard Wilson Webb 1.

Sondheim, ai-je appris hier, est un passionné d’anagrammes, de mots croisés, de puzzles anciens et de jeux de société dont il fait collection — toutes choses qui le rendent encore plus sympathique. En 1968 et 1969, il a lui-même confectionné une série de mots croisés qui parurent dans le New York Magazine avant d’être publiés en recueil. Ce goût des jeux était légendaire dans le petit monde du théâtre, tant et si bien que Sondheim passe pour avoir en partie inspiré le personnage d’Andrew Wyke dans la pièce Sleuth de son ami Anthony Shaffer, dont Joseph Mankiewicz a tiré son superbe dernier film. La passion de Sondheim pour les jeux se retrouve encore dans le scénario en forme de murder party machiavélique de The Last of Sheila, qu’il a écrit avec Anthony Perkins : pour faire la lumière sur la mort de sa femme survenue un an plus tôt, un producteur de cinéma convie sur son yacht les six personnalités de Hollywood qui étaient présentes la nuit du drame, et les entraîne dans un jeu de rôles meurtrier. On n’est pas loin de l’univers de Sleuth, ni de celui des romans de Webb et Wheeler, souvent situés dans le monde du show-business.

The Last of Sheila est un film de Herbert Ross. Ross est aussi l’auteur de l’excellent The Seven-per-Cent Solution (d’après un roman de Nicholas Meyer), film où l’on entend une chanson de Sondheim (The Madame’s Song, enregistrée par la suite sous le titre I Never Do Anything Twice), film pour lequel Anthony Shaffer a effectué un travail de réécriture non crédité, et dont le chef-opérateur, Oswald Morris, a également signé la photographie de Sleuth. Le même Ross a réalisé Nijinsky (pas très bon), dont le scénario, comme on se retrouve, est de Hugh Wheeler. Mais son chef-d’œuvre est sans conteste le merveilleux Pennies from Heaven. Ce film musical est tiré d’une télésérie anglaise homonyme de Dennis Potter, qui en a écrit lui-même l’adaptation en transposant à Chicago l’action située à l’origine en Angleterre. Pennies from Heaven est la première des séries de Potter (The Singing Detective, Lipstick on your Collar) où les personnages chantent ponctuellement en play-back de vieilles chansons populaires. L’œuvre de Potter est l’une des sources d’inspiration d’On connaît la chanson d’Alain Resnais (le revoici), qui a dédié le film à sa mémoire.

1. L’histoire de ces pseudonymes est un peu plus compliquée. Le premier roman de détection signé Q. Patrick, Cottage Sinister, fut coécrit en 1931 par Richard Wilson Webb et Martha Mott Kelly. Celle-ci mit fin à leur collaboration après son mariage. À la recherche d’un nouveau partenaire d’écriture, Webb écrivit seul le roman suivant, en coécrivit deux avec la journaliste Mary Louise Aswell, avant de se trouver un complice durable en la personne de son cousin Hugh Wheeler, qui insuffla un ton nouveau à cette série de whodunits. En 1936, le tandem créa deux nouveaux pseudonymes, Patrick Quentin et Jonathan Stagge (dont les romans mettent en scène un héros récurrent nommé Westlake !). Au début des années 1950, des problèmes de santé amenèrent Webb à se retirer progressivement du jeu et, de 1954 à 1965, Wheeler écrivit seul les derniers romans de Patrick Quentin.

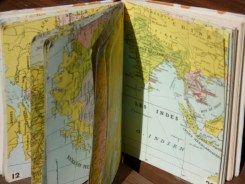

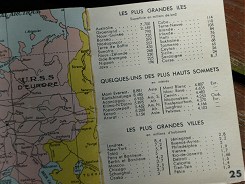

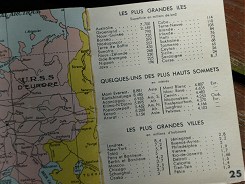

Le monde dans la main

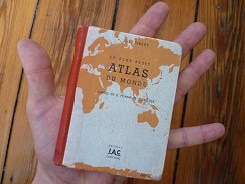

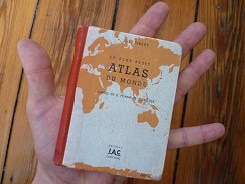

8,3 x 11 cm : c’est le format de cet atlas miniature conçu par J.-L. Sibert sur des cartes d’E. Fonne et G. Peltier, et publié à Lyon en 1940 par les éditions IAC (visa de censure n° 2724). Outre les cartes qui en constituent l’essentiel, on y trouve colligées diverses informations de géographie physique et humaine, des statistiques industrielles, agricoles et commerciales ; et puis des listes propres à faire rêver les élèves du secondaire auquel ce petit ouvrage semblait s’adresser : les plus grandes îles et les plus grandes villes, les plus grands fleuves et les plus grands lacs, les plus hauts sommets, les états les plus peuplés, les langues les plus parlées, les principaux moyens de locomotion dans le monde. Mais aussi des statistiques qui vous datent terriblement un livre : pages sur les empires coloniaux français et britannique, tableau de la population du globe répartie en races et religions (où l’on découvre qu’il existe cinq races : blanche, jaune, noire, malaise et rouge & métis). Cependant, lorsqu’il s’agit de chiffrer en superficie et en population « les plus grandes puissances territoriales, métropoles et possessions », l’Allemagne est prise en compte « sans annexion ». Sur les cartes, l’URSS est curieusement divisée en URSS d’Europe et URSS d’Asie, ce qui à ma connaissance n’a jamais correspondu à aucune réalité géopolitique.

Sociologie du design

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Readymade

Visite anthropologique chez Holt Renfrew

Étant donné son sens de la dérision, Marcel Duchamp se serait sans doute amusé de voir son nom orner des caleçons fleuris. On entend d’ici son fin rire ironique, tel qu’il résonne dans ses entretiens avec Georges Charbonnier. Grâce à cet article de confection anglaise, vous pourrez frimer en proclamant : « J’ai un Duchamp chez moi », ou mieux encore : « J’ai un Duchamp sur moi. » Mais attention : même en solde, le prix reste celui d’une œuvre d’art.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire.

Comment le design et l’architecture modernistes des années 1960 furent mis à contribution par l’État canadien pour forger une nouvelle image de marque nationale, c’est ce qu’on apprend en parcourant cet intéressant petit livre. Les contributeurs se penchent notamment sur l’adoption d’un nouveau drapeau (qui suscita, on a peine à le croire, de nombreuses polémiques et fut voté de justesse à la Chambre) et la mise en place d’un ambitieux programme de construction de nouveaux aéroports internationaux, de Montréal à Vancouver, destinés à remplacer des infrastructures notoirement vétustes et à imposer — via le mobilier dernier cri, les sculptures et les murales abstraites commandées à des artistes contemporains — l’image d’une jeune nation ouverte et dynamique. Sont étudiées aussi l’influence de la conquête spatiale sur le design (ah ! ces chaînes hi-fi futuristes en forme de satellites) et la vogue du mobilier dit scandinave, vanté d’un océan à l’autre dans les revues de décoration intérieure. Un grand vent d’optimisme souffle sur la décennie, qui culmine en 1967 avec le centenaire de la confédération, l’exposition universelle de Montréal et la construction d’Habitat 67, manifeste pour une architecture modulaire. Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.

Alan C. ELDER dir., Fabriqué au Canada. Métiers d’art et design dans les années soixante, Design Exchange & McGill-Queen’s University Press, 2005.