Chambre escamotable, Paris, boulevard Arago, mars 2010.

Chambre escamotable, Paris, boulevard Arago, mars 2010.

un matin dans cette immobilité

qui regarde venir

la lumière,

qui regarde cela de la lumière qui est venant

et qui vient, sans cesse, qui jamais ne se retire

qui continue à venir bien au-delà de nous,

bien au-delà de nos corps

qui n’existent qu’à être traversés,

on pense à ce lieu de nous qu’on ne sait pas rejoindre,

on pense à ce lieu

de nous où habiter a lieu, où habiter a lieu comme

hors de nous

et jours hors de nous,

commencement de jour hors de nous avec moutons

posés sur l’herbe

et éclairage public

la nuit n’existe pas, c’est la peur qui existe

la peur la perforation, et la lumière

qui ne cesse de vieillirVéronique Daine, R. B.

L’Herbe qui tremble, 2010.

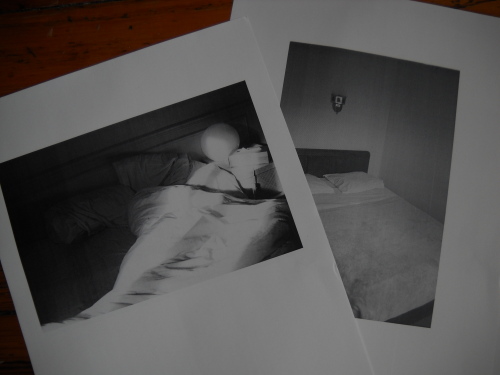

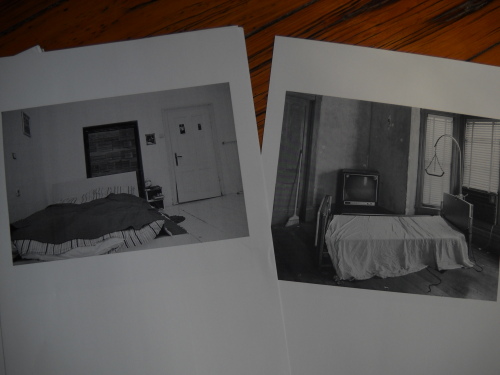

J’ignore à qui je dois cet envoi qu’aucun mot n’accompagnait. Il s’agit d’un somptueux portfolio grand format (28,5 x 42 cm), réunissant trente-neuf photographies de chambres en noir et blanc, prises par autant de photographes d’Europe et d’Amérique. Grande variété de décors (du plus bressonien au plus extravagant) et de points de vue. Les uns privilégient le plan d’ensemble et les autres le détail singulier. Certains optent pour le pittoresque ou la saisie d’une ambiance, tandis que d’autres tendent vers l’abstraction (la photo du Suédois Knotan ressemble presque à un Rothko). Tantôt l’on traite l’espace en à-plats et tantôt l’on travaille les textures (plis et replis des draps chiffonnés au petit matin). Dans tous les cas il se confirme qu’il y a quelque chose de magique dans une photo de chambre, comme si l’intimité du lieu se redoublait de l’intimité de notre rapport à la photographie.

Et donc, aucune idée de la personne qui m’a fait parvenir ce superbe cadeau. Mais qu’elle en soit chaleureusement remerciée.

Nofound (bedroom). Rennes, Kaugummi Books, 2009. Quatre cents exemplaires numérotés.

Nofound (bedroom). Rennes, Kaugummi Books, 2009. Quatre cents exemplaires numérotés.

Au milieu du siècle dernier, l’aventure des frères Holt défraya la chronique lorsque le vieux Seymour Holt fut trouvé mort dans l’immense et lugubre demeure familiale d’un faubourg de New York, remplie de la cave au grenier de cent soixante-dix tonnes de détritus accumulés par son frère et par lui. Une insoutenable odeur de putréfaction régnait dans la maison dont les fenêtres n’avaient pas été ouvertes depuis trente-cinq ans.

La police mit vingt-deux jours pour découvrir le corps du cadet, Randall. Il lui fallut pour cela se frayer pas à pas un chemin à travers des montagnes de journaux et d’objets de toute sorte entassés en masses compactes jusqu’au plafond dans toutes les pièces de la maison : de vieilles dynamos et des bicyclettes hors d’usage, des mannequins de couturière, quatorze pianos et divers instruments de musique, des jouets d’enfant parmi lesquels un cheval à bascule mangé aux mites avec la facture d’origine collée à la selle, le châssis et toutes les pièces d’une automobile démontée (celle de Seymour, qui ne s’était pas résigné à la vendre lorsque les progrès de sa cécité lui interdirent de conduire), des collections de chapeaux et de corsets, des réchauds à pétrole et de vieux programmes d’opéra, d’innombrables malles et vieilles valises défoncées pleines de vêtements féminins moisis, des douzaines de paquets non ouverts contenant les billets invendus d’une fête de charité organisée par la paroisse, des masses de musique manuscrite et imprimée, des liasses de billets de banque, etc.

Les recherches devaient progresser lentement et avec prudence. Les différentes pièces étaient en effet remplies selon un plan défini, exemple singulier de folie méthodique. D’abord un soubassement comprenant les meubles qui avaient garni la pièce, renforcés par un assortiment d’objets divers. Sur cette masse se trouvaient les journaux, ficelés par paquets serrés, que Randall conservait pour le jour hypothétique où son frère recouvrerait la vue. Des tunnels sinueux avaient été aménagés pour cheminer d’une pièce à l’autre. Ces passages étaient partout défendus par des pièges : de monstrueuses combinaisons de ficelles et de fils de fer, de pièces d’automobile et de morceaux de meubles brisés. Certaines n’étaient que des signaux d’alarme, reliés à des boîtes de conserve et à des bouteilles vides, destinées à dégringoler avec fracas pour signaler l’arrivée éventuelle d’un intrus. Mais d’autres pièges étaient mortels : ils actionnaient des cordes qui feraient tomber une demi-tonne de paquets de journaux sur leur malheureuse victime.

C’est enseveli sous l’un de ces amoncellements qu’on retrouva le corps de Randall. Ironie du sort, alors qu’on l’avait cherché dans toute la maison, il fut découvert dans la chambre même où Seymour était mort. Le cadavre était décomposé et à moitié dévoré par les rats. L’enquête conclut que Randall avait été victime d’un de ses propres traquenards alors qu’il rampait vers son frère aîné, devenu invalide avec l’âge, pour lui apporter son repas. Seymour était mort de faim quelques jours plus tard dans son fauteuil roulant, à quelques mètres seulement du corps de son frère.

Le nettoyage de la maison révéla un état de décrépitude avancée. Les murs menaçaient ruine, les parquets pourris étaient par endroits mous comme du fromage. La plupart des pièces étaient infestées de rats. L’office du Logement et de la Construction la déclara danger public. Elle fut rasée peu de temps après.

D’après Marcia Davenport, les Frères Holt.

Traduction de F. de Bardy, Le Promeneur, 1992.

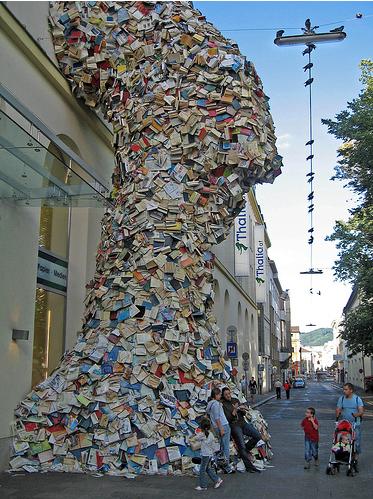

Lieu inconnu. Source : Bookfiend

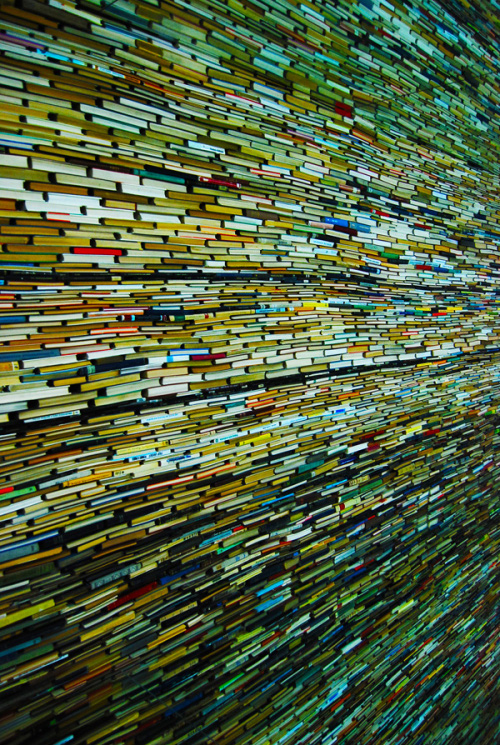

Installation à Bratislava : 15 000 livres empilés dans une pièce et démultipliés par des miroirs

au plancher et au plafond. Source : notknownperson.deviantart.com.

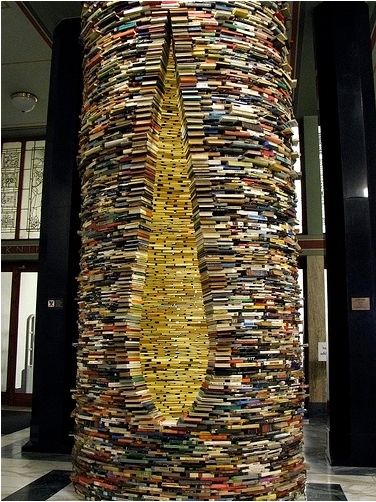

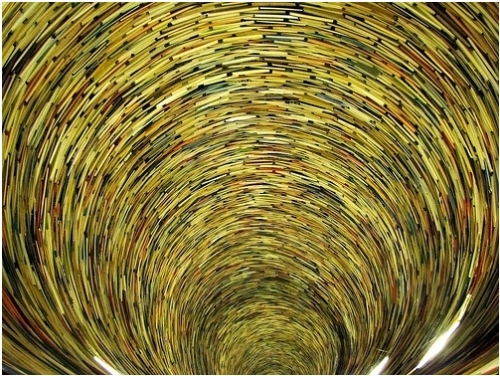

Matej Kren, Idiome. Une tour (ou un puits) de livres à l’entrée de la Bibliothèque municipale de Prague.

Photos : Yotoung.

Arman et ses accumulations. Toujours la mesquinerie française. Trois ou quatre douzaines de joints de culasse et allez donc ! c’est une accumulation. Il y a quelques années, je tombai en panne dans un hameau du centre de l’Espagne où par bonheur se trouvait un garage. Le mécanicien diagnostiqua une rupture d’un joint de culasse. Je fus inquiet à la pensée de moisir plusieurs jours dans ce trou en attendant la pièce qui correspondait à la marque de mon véhicule. Mais l’homme eut tôt fait de me rassurer ; il me conduisit dans un vaste atelier où, du plafond, pendaient comme des jambons cinq ou six mille, au bas mot, joints de culasse. Nous ne perdîmes que quelque temps à trouver le bon, dans cette généreuse et authentique accumulation. Et quel spectacle !

Jean Schuster, T’as vu ça d’ta fenêtre,

Manya, 1990.

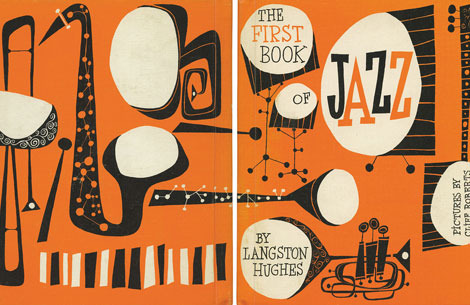

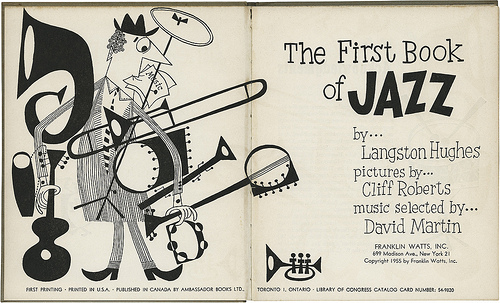

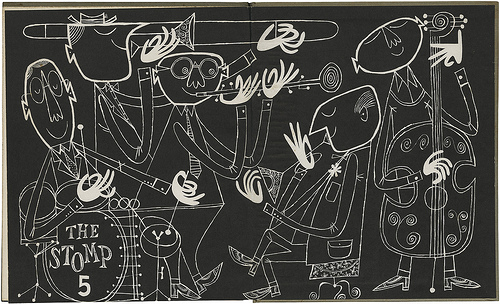

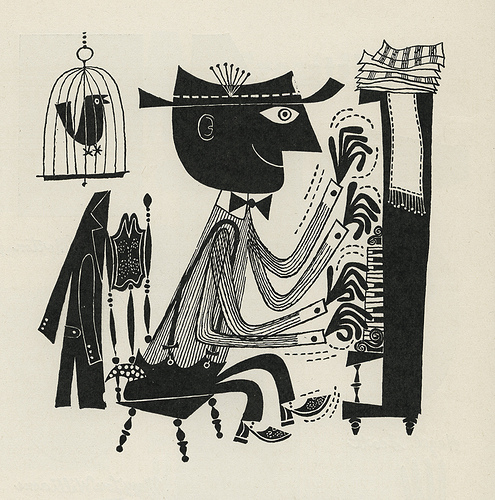

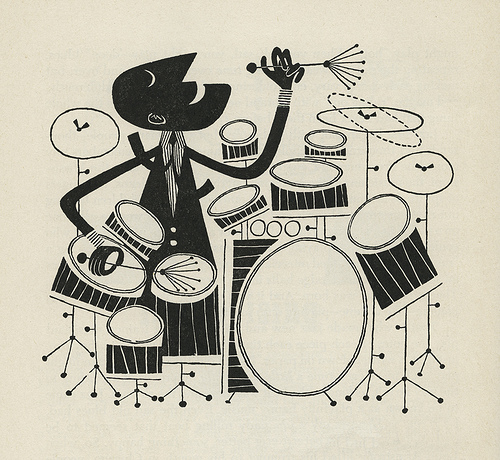

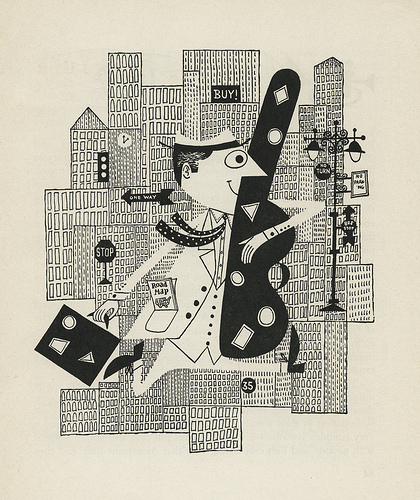

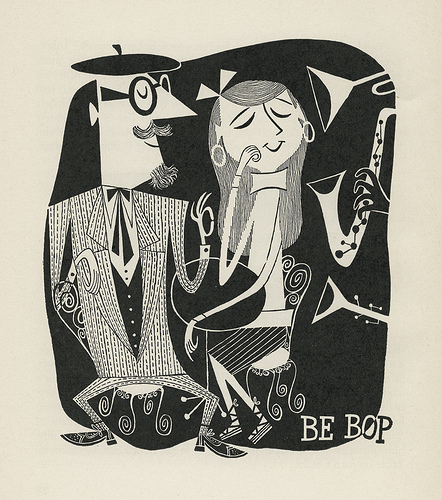

Connu surtout pour son travail de cartonniste à la télé (The Pink Panther, Mr. Magoo, puis Sesame Street et Scooby Doo), Cliff Roberts (1929-1979) illustra des livres pour enfants dans les années 1950, fit bouillir la marmite en dessinant et réalisant d’innombrables films publicitaires, éducatifs et industriels, et travailla à la pige pour de nombreux magazines, parmi lesquels Playboy et The New Yorker. Son graphisme dynamique et sa passion pour le Dixieland en faisaient l’illustrateur tout désigné de The First Book of Jazz de Langston Hughes (1955), où l’on reconnaît aisément sa patte.

Biographie illustrée de Cliff Roberts ici (en anglais).

D’autres illustrations de The First Book of Jazz ici.