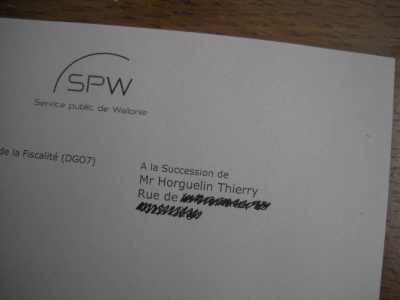

J’étais mort et je n’en savais rien, c’est un courrier de l’administration fiscale qui me l’apprend opportunément ce matin.

J’étais mort et je n’en savais rien, c’est un courrier de l’administration fiscale qui me l’apprend opportunément ce matin.

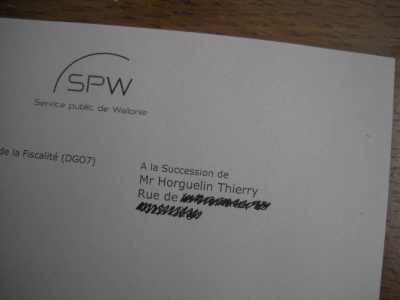

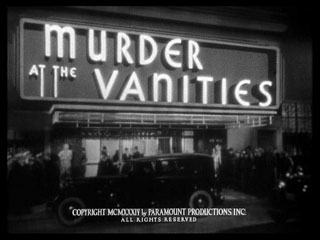

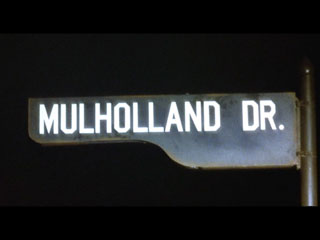

Post-scriptum. Un grand classique du genre dont on ne se lasse pas : le titre intégré au paysage urbain.

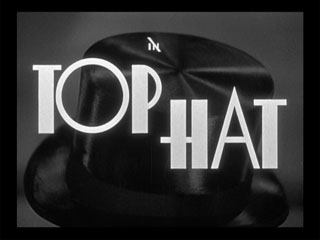

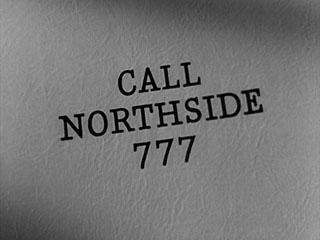

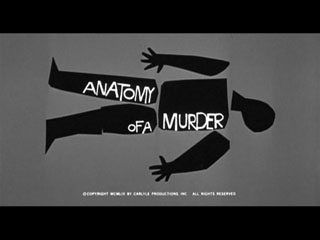

Les typomanes férus de génériques — j’en connais au moins un — feront leur miel des captures d’écran de la Movie Titles Still Collection. Cent dix ans de titraille cinématographique classée par ordre chronologique, avec une possibilité de recherche par genre pour le film noir et le western. Superbe boulot de monomane comme on les aime1, et passionnant à plus d’un égard. En premier lieu, on peut y suivre décennie par décennie l’évolution des styles et des modes graphiques — depuis le triomphe de l’Art Déco dans les années 1930 jusqu’au retour au classicisme sobre, titre blanc sur fond noir, de ces dernières années. Ensuite, vous serez étonné du pouvoir d’évocation d’un simple titre de générique. Non seulement de sa capacité à réveiller le souvenir d’un film et de son ambiance avec autant de force que le photogramme d’une scène. Mais aussi à encapsuler la mémoire visuelle d’une époque vécue : se promener par exemple sur les deux pages des années 1980 vous téléporte instantanément dans cette décennie si proche et si lointaine avec l’efficacité d’une machine à remonter le temps. De la typo comme madeleine de Proust.

1. Il semble bien que le maître d’œuvre du site, Christian Annyas, n’épingle que les titres des films qu’il a effectivement vus, ce qui donne à son entreprise un cachet intime que n’ont pas d’autres sites plus exhaustifs mais plus impersonnels, tels Movie Title Screenshots Database et Movie Title Screens Page.

Dans la vie de l’horrible travailleur, la brocante constitue l’indispensable bol d’air du vendredi matin. On ne se lasse pas d’y traquer, semaine après semaine, la modeste trouvaille qui fera le bonheur de la journée — un joli assortiment de verres ou le Donald Westlake qui nous manquait dans la Série noire —, au milieu d’un brol invraisemblable où se côtoient les perceuses et les services à café, les mini-chaînes hifi tombées du camion et les affreux Limoges dont personne ne veut, les petites voitures et les figurines de Batman, les 33 tours et les cendriers promotionnels, les cartes postales et les vieilles plaques de rue, les couteaux en argent et les armoires bancales, les Playmobil et les chandeliers, les angelots en stuc et autres bondieuseries kitsch.

On y voit se faire et se défaire le goût du jour (le design des années 1970 a présentement la cote : on s’empoigne pour un luminaire ou un radio-réveil en plastique orange vif). L’éditeur singulier pourrait sans peine y assouvir sa quête du livre à un euro ; j’y ai déniché à ce prix pas mal de Losfeld à l’époque où je les collectionnais, ainsi qu’un roman de Samuel Fuller dédicacé par le grand homme. J’y ai aussi trouvé, à force de patience, de quoi me meubler à bien meilleur compte que chez Ikea, avec des pièces autrement plus attrayantes : un bureau des années 1930, des chaises et des lampes des années 1950, et quelques bibliothèques.

Mais le plus étonnant est d’y observer la vie secrète des objets. C’est à croire qu’ils se concertent à l’insu des marchands pour organiser des semaines thématiques. Tel vendredi matin, on ne pourra pas faire trois pas sans tomber sur une machine à écrire : Remington, Hermès, Underwood, Olivetti, elles se sont toutes donné rendez-vous. La semaine suivante, il y aura des canards partout : en cuivre, en céramique, sur les vases et dans les assiettes. Tout cela est bien mystérieux.

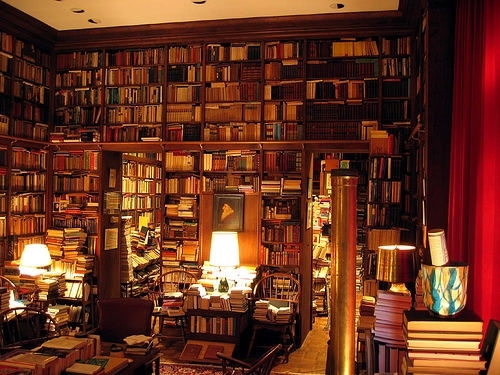

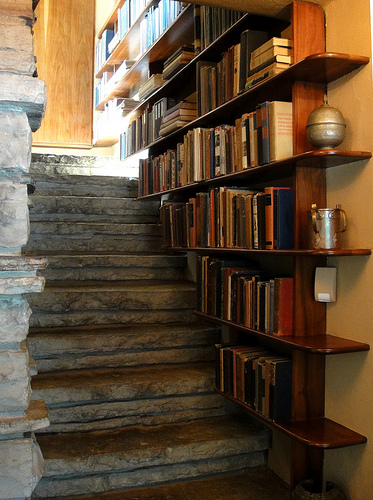

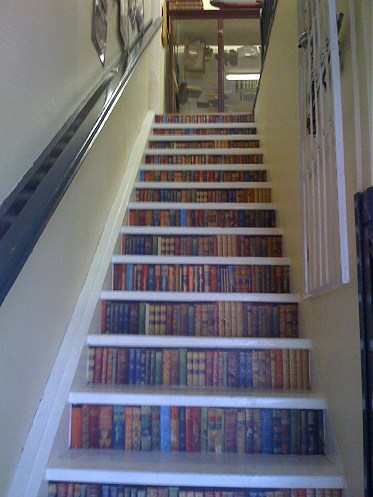

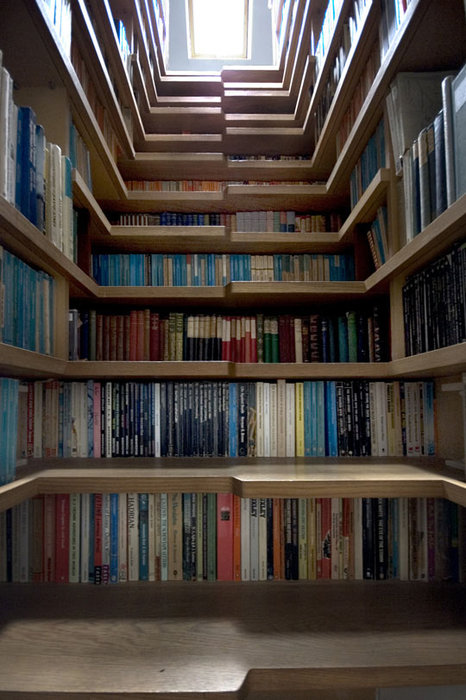

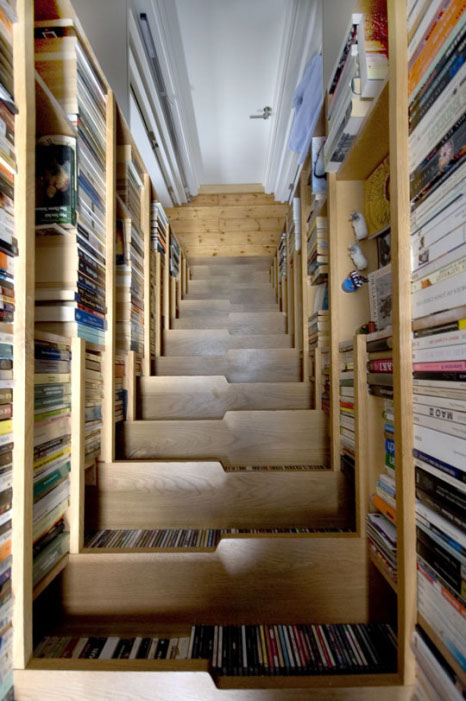

Tout bibliomane est confronté tôt ou tard au manque de place.

Source : I Love Reading and Writing

Quand élever des rayonnages jusqu’au plafond ne suffit plus, il reste le loisir de coloniser les escaliers,

Source : Kate Hedin

Librairie Guagga Art and Books (Cape Town)

Source : Bibliobibuli

Source : Fubiz

d’occuper les meubles inutiles,

Source : Nihil Noetia

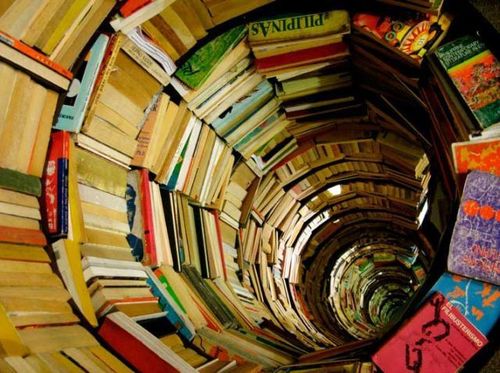

ou — comble du chic — de transformer les couloirs en tunnels.

Source : CuongDC

Il semble que la rumeur se confirme : le vaisseau hanté des bas-fonds serait de retour ! Le Bathyscaphe, le journal culturel le plus lent et inactuel des sept mers, devrait fêter la publication de son cinquième rapport d’expédition dès la semaine prochaine.

Ce sera, si les marées sont bonnes,

jeudi 18 février en la bonne ville de Montréal,

en rade du Port de Tête,

262, avenue du Mont-Royal Est

à partir de 18 heures.

Pour l’occasion, on y croisera, outre les membres de l’équipage,

quelques-uns des plus patibulaires faciès de frères et sœurs de la côte

qu’il vous aura été donné de voir.

L’alcool sera gratuit et le journal pratiquement donné

pour la modique somme de 5 piastres !

Au sommaire, les travaux de Romy Ashby, Sarah-Jade Bernier, Frédéric Blanc, Daniel Canty, Maïcke Castegnier, Jeanne Castegnier-Mainville, Maxime Catellier, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Marci Denesiuk, Julie Doucet, Alexandre Fatta, Hélène Frédérick, Joël Gayrault, Sarah Gilbert,Alan Glass, Thierry Horguelin, Thurston Moore, monsieur Moulino, Hermine Ortega, Antoine Peuchmaurd, Hannah Reinier, André Stas, Barthélémy Schwartz et Valerie Webber.

On y évoquera, entre autres et dans le désordre : le Kindle, les prédictions Maya pour 2012, François Vallejo, Otto Gross, Jacques Yonnet, Llewyn Powys, les éditions Isolato, les éditions de L’Encyclopédie des nuisances, Pierre Peuchmaurd, le cinéma sous-marin, les Melvins, Radovan Ivsic, un Botanica de New York, Gaston Bachelard, les arbres de Montréal, Juan Míro, Rabindranath Tagore, Antonin Artaud, Alan Glass, Arnaud Desjardins, Martine Aballéa, les situationnistes, Alberto Manguel, Aksak Maboul, Fernando Baez, Marcel Schwob, Álvaro Mutiz, la bibliothèque d’Hyderabad, Julien Gracq, Jean-Pierre Martinet, les définitions du dictionnaire, Natalie Dylan, Berlin la nuit, John Sinclair, Robert Giraud, J.-P. Clébert, Ramon Sender, André Hardellet, John et Yoko, Edgar Hilsenrath, Steve Gebhardt, Bakounine, Scrawl, Lao Tseu, La Chaise-Dieu, Kermaria an Iskuit, Max le perroquet, Franz Jung, le Ipad et les éditions Nautilus.

LE BATHYSCAPHE EST UN ESQUIF SANS PUBLICITÉ NI SUBVENTION !

C’EST VOUS QUI FAITES TOURNER L’HÉLICE !

CULTURE INACTUELLE – PLAISANTERIES DOUTEUSES – ÉQUIPE INTERNATIONALE

(Via Des nouvelles de L’Oie.)