Ici et maintenant

Le magnétoscope puis le DVD nous ont changés en écureuils. On enregistre, on achète, on engrange les films. Ils sont là, dociles et manipulables, disponibles à volonté, pour demain, pour plus tard. Quelques centaines de films s’empoussièrent sur mes étagères, attendant patiemment leur heure, mais il semble qu’il y ait toujours quelque chose de plus important à faire ; il n’y a pas d’urgence, n’est-ce-pas, ils seront encore là la semaine prochaine.

N’attendez pas de couplet nostalgique. Le DVD a changé nos vies, on aurait mauvaise grâce à se plaindre. Tout de même, je me revois il y a quinze ans, n’ayant pas encore de magnétoscope, réglant le réveil à trois heures du matin pour ne pas manquer la diffusion sur la BBC du rarissime Beat Girl d’Edmond T. Gréville. À dire vrai, le film se révéla quelque peu inégal, avec néanmoins des moments subjugants, comme souvent chez Gréville, – mais quelle fête de le découvrir « en direct » (i.e. dans le présent de sa diffusion) au plein cœur de la nuit, tandis que la ville dormait alentour. Dans ces instants la vision d’un film est vécue comme un moment privilégié qui lui donne un surcroît d’intensité. C’est un événement au sens strict, un phénomène qui ne se produit qu’une fois, à saisir maintenant ou jamais (et de fait Beat Girl n’a jamais été rediffusé depuis). Si l’attention se relâche, si on loupe une réplique, pas moyen d’appuyer sur rewind.

Le magnétoscope acquis depuis étant opportunément tombé en panne, j’ai retrouvé quelque chose de cette excitation en découvrant hier soir au Cinéma de minuit Bonne chance ! de Sacha Guitry (1935). Et cette excitation se mêlait sans partage à l’extraordinaire euphorie que dispense le film. Peintre bohème et désargenté, Claude/Guitry en pince discrètement pour la jeune lingère sa voisine (c’est notre chère Jacqueline Delubac). Ils se croisent dans la rue, elle lui dit « bonjour », il répond « bonne chance ! » Étonnée de ce salut inattendu qui se voit aussitôt suivi d’effet (une cliente lui fait cadeau de vêtements), la superstitieuse Marie achète un billet de loterie et propose au peintre de partager les gains éventuels. Sur ces entrefaites, un palotin en instance de départ pour treize jours de service militaire lui déclare sa flamme et la demande en mariage. Marie se fait prier mais, piquée au vif d’apercevoir par la fenêtre Claude en train, croit-elle, d’en courtiser une autre, elle accepte sur un coup de tête idiot. Le soir même a lieu le tirage de la loterie ; naturellement Marie avait acquis le billet gagnant. Et le lendemain matin, elle apporte au peintre la moitié du gros lot, rien de moins qu’un million de francs. Refus de Claude – une somme pareille, vous comprenez, je ne pourrais pas – et puis d’accord, mais à une condition : ce million, dépensons-le ensemble ; offrons-nous le voyage de nos rêves, en tout bien tout honneur (hum), et dans quinze jours je vous dépose à la mairie dans les bras de votre futur. Allons, en route, plus une seconde à perdre.

Avant de m’accuser de spoiler comme un cochon, considérez que je n’ai raconté là très sommairement que les dix premières minutes du film, qui fourmillent de bien d’autres micro-péripéties. La suite, ce sera l’extravagant périple qu’entreprennent Claude et Marie pour claquer leur million ; périple au cours duquel ils ne cessent de se surprendre l’un l’autre et de vérifier qu’une chance inouïe leur sourit quand ils sont ensemble et les abandonne aussitôt qu’ils se séparent 1.

L’argent qui n’a de sens qu’à être royalement flambé, la chance, le bonheur à saisir dans l’heure 2 : le film est un concentré de morale guytriesque. Mais c’est sa liberté d’allure qui stupéfie le plus, même au regard du Roman d’un tricheur que Guitry tournera l’année suivante. Bonne chance ! appartient à l’espèce merveilleuse des films qui paraissent s’inventer à mesure qu’ils se font, et où il semble que tout soit possible à tout moment : les bifurcations imprévisibles, le surgissement d’un second rôle, les changements de genre à vue, du quiproquo de vaudeville à la pagnolade de village en passant par le travelogue pour rire (un stock-shot de pyramides, une contreplongée sur deux touristes à dos de chameau filmés au Jardin d’acclimatation et hop, nous voilà en Égypte). Le scénario en fut écrit directement pour l’écran, et l’on dirait qu’un an après l’ennuyeux Pasteur, Guitry s’emploie à battre en brèche tout reproche de théâtre filmé. Au brio verbal répondent la rapidité d’exécution, l’abondance des trouvailles visuelles, la jubilation contagieuse avec laquelle Guitry s’enchante de son nouveau jouet, ce merveilleux train électrique nommé cinéma qu’il s’amuse à faire fonctionner sous nos yeux : caméra mobile, inserts, fondus et volets, montage alterné/éclaté, recours très inhabituel chez lui aux extérieurs, plans oniriques où Claude et Marie rêvent l’un de l’autre (on reverra cela dans Désiré). En somme, un jeu constant avec la représentation dont on rend le spectateur complice, comme dans ce travelling avant sur une route de Provence, qui se désigne lui-même comme travelling. En amorce, le capot de la voiture emportant les deux voyageurs. Guitry et Delubac en voix off. Je reconstitue de mémoire.

Guitry : Ne jurerait-on pas, en roulant à cette vitesse, qu’on est au cinéma ?

Delubac : C’est ma foi vrai.

Guitry : Et vous savez comment on s’y prend pour tourner ce genre de scène ? Je me le suis fait expliquer par des gens de cinéma. Figurez-vous qu’on met la caméra dans la voiture, tout simplement.

Delubac : Pas possible… Et les comédiens ?

Guitry : Eh bien, on enregistre après coup leur dialogue en studio.

Delubac : Tss, incroyable.

« Je vais vous faire pivoter, vous allez voir ça » : c’est ce que dit Claude à Marie, mais l’on peut y entendre simultanément une adresse de Guitry au cinéma lui-même. Pour les personnages comme pour le cinéaste, dans son intrigue comme dans sa mise en scène, Bonne chance ! est l’affirmation du cinéma comme lieu où tous les désirs sont réalisables et où, contre tout moralisme, la réalisation de ces désirs ne se paie d’aucune déception, d’aucune mélancolie morose. Post filmum, animal non triste.

1 Un rapprochement s’impose ici avec le Roman d’un tricheur, qui raconte, suivant les mots de Guitry, « quarante années de la vie d’un homme auquel ses mauvaises actions portent bonheur, et que la chance abandonne aussitôt qu’il veut s’amender».

2 Cf. Faisons un rêve : « Nous avons mieux que deux jours, nous n’avons que quelques heures… vite, profitons-en ! » Voir aussi la magnifique tirade hédoniste de Gaston Dubosc au début de Mon père avait raison.

Attraction paronymique

C’est en suivant un lien de Lève ta jupe que j’ai appris ce qu’était une attraction paronymique. On désigne sous ce terme le processus par lequel l’usage transforme un nom de lieu dont le sens est mal compris, ou ne l’est plus, en lui substituant par association d’idées un quasi-homonyme de consonance plus familière.

Ainsi le ruisseau Arbour devint-il avec le temps le ruisseau à Rebours, tandis que l’île du Corossol (du nom du navire y ayant fait naufrage au XVIIe siècle) fut rebaptisée île du Carrousel. Le passage d’une langue à une autre favorise naturellement ce type de déformation. La rivière que les Montagnais nommaient Wanamane, les colons français la renomment rivière La Romaine. Parce que les Anglais employaient le terme de meeting pour désigner les rassemblements religieux, tel lieu-dit de Roxton Pond (Cantons de l’Est, Québec), où se dressait une chapelle, s’appelle aujourd’hui la Petite-Mitaine. Quant au cap d’Espoir, il s’est changé en son contraire en devenant en anglais Cape Despair. Ces exemples sont cités par la commission de toponymie du Québec.

Mon préféré dans le genre reste la Rotten Row de Hyde Park, qui s’appelait à l’origine… route du Roi.

Mercedes Legrand

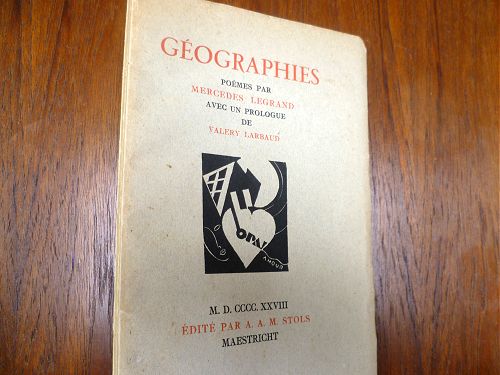

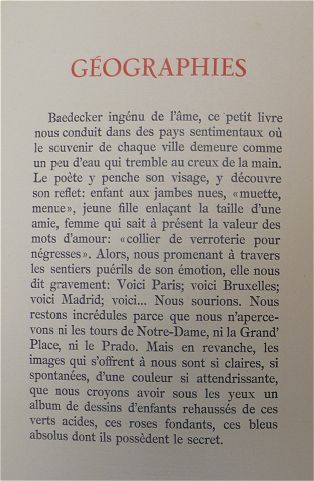

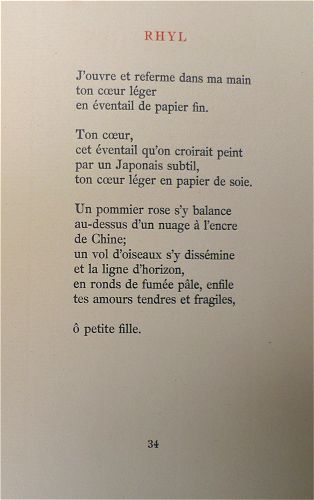

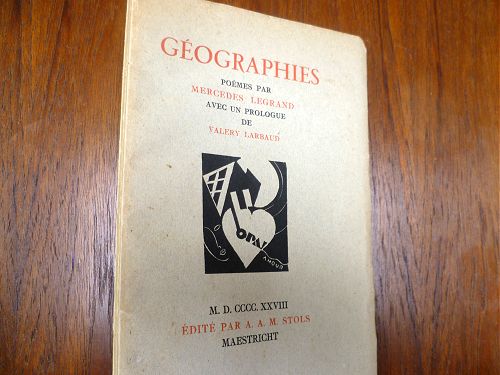

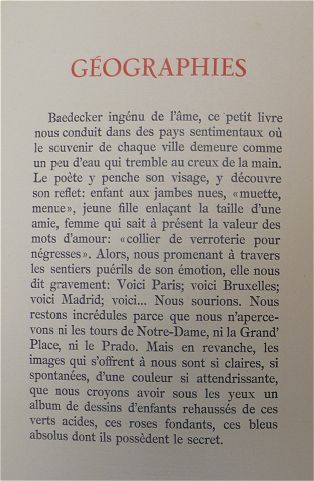

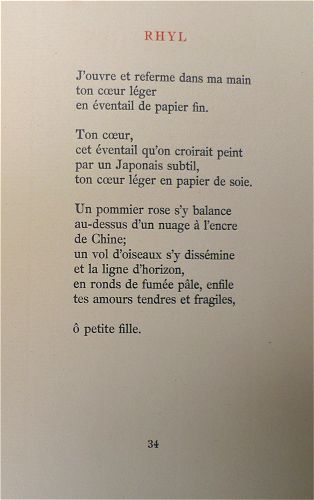

Parce que Stols et parce que Larbaud, on n’a pas résisté à l’achat de cette plaquette, sortie des presses de l’éditeur hollandais en 1928. Poète et peintre associée à l’avant-garde des années 1920, Mercedes Legrand (1893-1945) a sombré dans un oubli quasi complet. Elle fait partie de ces nombreux écrivains — d’Emmanuel Lochac à Jacques Audiberti — que Larbaud prit sous son aile et dont il encouragea les débuts en faisant campagne pour eux auprès d’éditeurs et de revues. Larbaud convainquit ainsi Stols de publier Géographies, pour lequel il rédigea une belle préface où il dit son amour des atlas et des cartes géographiques, merveilleux stimulants à l’imaginaire et à la rêverie poétique.

Mercedes Legrand, Fête du 14 juillet (1923)

Source, accompagnée d’une notice biographique.

Mercedes Legrand, née en Espagne de parents belges, fit ses études à Bruxelles, en Angleterre et en Allemagne. Au-delà de cette enfance si proche de la sienne, enfance de voyages et de pensionnats enrichie par le contact précoce avec des langues étrangères, Larbaud avait toutes raisons de s’être reconnu dans l’œuvre de sa cadette. Les poèmes de Géographies, impressions comme peintes à l’aquarelle de villes européennes glanées en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, etc., sont en effet typiques de la veine cosmopolite de la poésie du début du XXe siècle, à laquelle appartiennent les Poésies de A.O. Barnabooth. Dans une lettre datée du 7 janvier 1928, Larbaud fait part à Stols de la surprenante coïncidence de leurs univers :

Il y a un parallélisme curieux entre ce que fait Mme Legrand comme écrivain et ce que j’ai fait moi-même, et cependant elle n’avait pas lu les Poésies de A.O.B. quand elle a écrit Géographies, ni Enfantines quand elle a écrit une série de portraits de très jeunes filles qu’elle compte publier (illustrée) sous le titre de Irène, Léni, Véra… Enfin, un roman qu’elle écrit en ce moment, et qu’elle a commencé il y a deux ans, me semble prolonger et illustrer certaines choses que j’ai indiquées dans Amants, heureux amants…, qu’elle a lus voici quelques mois seulement. Ce roman tel qu’il est actuellement, à l’état d’ébauche, me semble le roman confidentiel que j’aurais pu prêter à une des héroïnes de Amants, heureux amants… Enfin, je fais tout mon possible pour encourager Mme Legrand à continuer et à terminer ce livre, dont le développement m’intéresse beaucoup. Il va sans dire que je n’interviens pas dans son travail. Un écrivain est un peu comme un somnambule, qu’il ne faut pas réveiller pendant sa crise. Je la laisse maîtresse de son sujet comme de son style, et je me contente de lui dire : cela est inutile, ou : expliquez plus amplement ceci. Enfin, nous verrons bien ce qui sortira de là. Mais je crois que ce sera très bien. En tout cas, elle écrit un français très net, très délié, très souple, sans pédanterie, et dont les possibilités me font attendre beaucoup d’elle.

Par la suite, Larbaud et Legrand traduisirent ensemble Trois Natures mortes d’Eugenio d’Ors et Rosaura de Ricardo Güiraldes. Puis il se brouilla avec elle pour des raisons mal élucidées.

Prière d’insérer, sans doute rédigée par Larbaud.

Couleur lilas

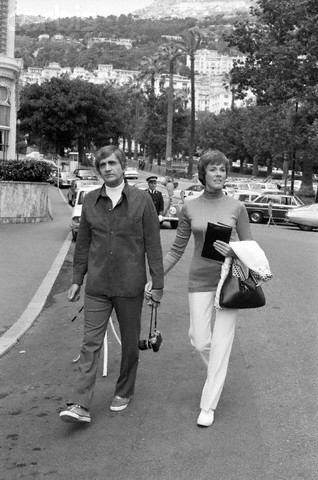

Blake Edwards : Tout a commencé la nuit où je suis allé à cette party…

Julie Andrews : Bien avant que tu me connaisses.

Edwards : Juste. Je n’avais pas encore fait la connaissance de Julie. À cette soirée, il y eut une discussion sur ces individus qui se trouvent catapultés vedettes du jour au lendemain, et les raisons expliquant ce phénomène. Lorsque le nom de Julie fut mentionné, je prononçai une phrase dont l’impact sur l’assistance fut tel que, le jour suivant, je reçus un coup de fil de Joan Crawford (qui n’était pas présente à cette soirée, et que je n’avais jamais rencontrée) me disant que c’était la réplique la plus drôle qu’elle ait jamais entendue. Les gens étaient en train de se perdre en conjectures sur ce qui avait fait le succès de Julie et, juste au bon moment, j’ai lancé: « Je vais vous dire très précisément de quoi il retourne : elle a du lilas à la place des poils pubiens. » Lorsque le calme fut revenu, Stan Kanen, de l’agence William Morris, me dit : « Avec ta veine, tu vas finir par l’épouser. » Et avec ma veine, c’est ce que j’ai fait ! […] Et maintenant elle m’offre du lilas à chaque anniversaire de mariage.

Andrews : Dans tous les sens du terme, n’est-ce pas Blake ?

Edwards : Oui, chérie.

Playboy, décembre 1982.

L’anecdote est relativement connue, mais j’adore la manière éminemment edwardsienne avec laquelle elle est amenée, exactement comme un gag de ses films: le sens de la mise en place (dans une party, bien sûr), l’effet avant la cause, la précision du timing (juste au bon moment), l’alliage détonnant de scabreux et de sophistication, l’explosion finale d’euphorie. (Sans oublier la complicité érotique suggérée.) C’est, virtuellement, une leçon de mise en scène. Le Lorsque le calme fut revenu m’enchante à chaque lecture.

Roussel tel qu’en lui-même

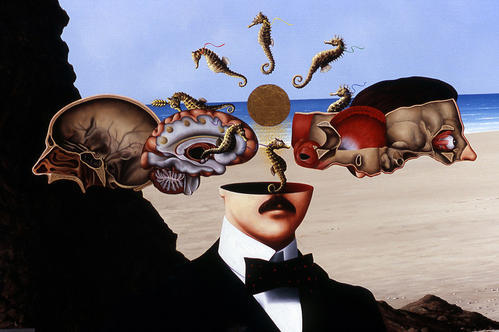

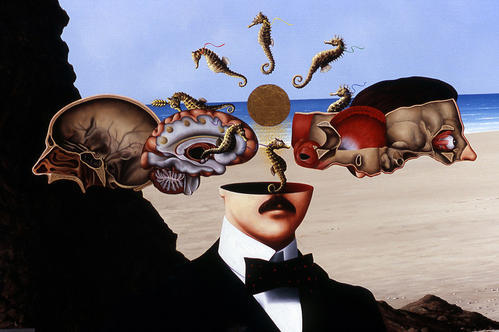

Un magnifique tableau-hommage à Raymond Roussel, qui ne laisse pas de me fasciner.

La femme invisible. À la mémoire de Raymond Roussel

Huile sur toile 195 x 130 cm

Tableau peint par la machine de Louise Montalescot

Non seulement la toile est truffée d’allusions, mais sa facture minutieuse fait en soi écho à l’écriture de Roussel.

Beaucoup d’autres détails à découvrir ici :

http://in-memoriam-raymond-roussel.over-blog.com

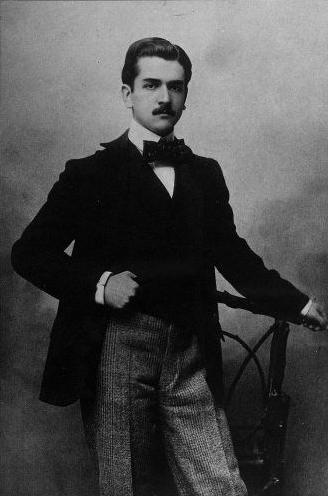

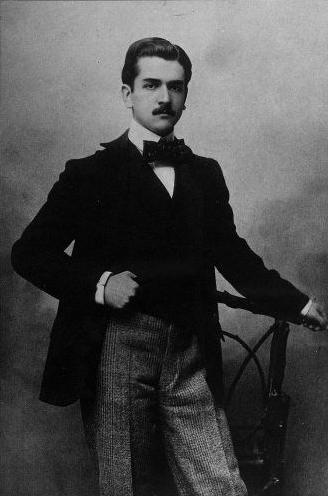

Et pour les non-rousselophiles, le fameux portrait de l’auteur d’Impressions d’Afrique dont s’est inspiré l’artiste.

Ce qu’ils lisent

Liège

Dans l’autobus 4, une vieille dame chiffonnée lit un roman sentimental, tandis qu’une étudiante maladive s’absorbe dans un thriller.

Dans le train Liège-Bruxelles

Les Confessions d’une accro du shopping de Sophie Kinsella intéressent une jeune femme bien mise. Une quadragénaire a posé Death in Holy Orders de P.D. James sur sa tablette.

Bruxelles

Sous l’abribus, un étudiant à tête d’Aramis attend le 71 en potassant De re publica de Cicéron dans une édition critique allemande.

Gare centrale, quai n° 3. Un jeune barbu chaussé de bottines en est à la moitié de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé de J.K. Rowling. Plus loin, une petite dame à cheveux blancs emmitouflée dans un manteau qui lui descend jusqu’aux pieds est plongée dans Comme un vol d’aigles de Ken Follett.

Passe une jeune femme en manteau violet, tenant en main Seul sur la mer immense de Michael Morpurgo.

Jarry en réduction

Et revoici le demi-étage de Jarry dont on avait parlé ici. L’immeuble en question, nous avait alors appris Roland de Chaudenay, se trouve rue Cassette et abrite la librairie Bruno Sépulchre.

– Monsieur Alfred Jarry ?

– Au troisième et demi.

Cette réponse de la concierge m’étonna. Je montai chez Alfred Jarry qui effectivement habitait au troisième et demi. Les étages de la maison ayant paru trop élevés de plafond au propriétaire, il les avait dédoublés. Cette maison, qui existe toujours, a de cette façon une quinzaine d’étages, mais comme, en définitive, elle n’est pas plus élevée que les autres, elle n’est qu’une réduction de gratte-ciel.

Au demeurant, les réductions abondaient dans la demeure d’Alfred Jarry. Ce troisième et demi n’était qu’une réduction d’étage, où, debout, le locataire se tenait à l’aise, tandis que, plus grand que lui, j’étais obligé de me courber. Le lit n’était qu’une réduction de lit, c’est-à-dire un grabat : les lits bas étant à la mode, me dit Jarry. La table à écrire n’était qu’une réduction de table, car Jarry écrivait couché à plat ventre sur le plancher. Le mobilier n’était qu’une réduction de mobilier qui ne se composait que du lit. Au mur était suspendue une réduction de tableau. C’était un portrait de Jarry dont il avait brûlé la plus grande partie, ne laissant que la tête qui le montrait semblable au Balzac d’une certaine lithographie que je connais. La bibliothèque n’était qu’une réduction de bibliothèque, et c’est beaucoup dire. Elle se composait d’une édition populaire de Rabelais et de deux ou trois volumes de Bibliothèque rose. Sur la cheminée se dressait un grand phalle de pierre, travail japonais, don de Félicien Rops à Jarry, qui tenait le chibre plus grand que nature toujours recouvert d’une calotte de velours violet, depuis le jour où le monolithe exotique avait effrayée une dame de lettres tout essoufflée d’avoir monté au troisième et demi et dépaysée par cette grande chamblerie démeublée.

– C’est un moulage ? avait demandé la dame.

– Non, répondit Jarry, c’est une réduction.

Guillaume Apollinaire, le Flâneur des deux rives.