Fièvre au marais

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas.

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas.

Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

La poésie ce matin (3)

LES VILLES SONT UNE

C’est en passant

par la rue Delcourt

que j’ai découvert la Mouffe ;

un passage public cachait l’Atlantique

et les anciens faubourgs de Montréal

dormaient sous la montagne Sainte-Geneviève.

Dans mon rêve,

il y avait un musée entre

42nd Street et le Boul’Mich

et nous avons fui Manhattan

pour errer près des jardins du Luxembourg.

Au petit matin, en passant

près de la gare du Nord,

la rue du Faubourg-Poissonnière

menait aux Trois-Pistoles,

et le traversier attendait

pour descendre sur Barcelone.

La mer est belle :

partons.

Maxime Catellier, Bancs de neige.

L’Oie de Cravan, 2008.

Ce qu’ils lisent

18 juin

Dans le Thalys Liège-Paris

– Le pénible couple à ma droite cesse enfin de m’infliger sa conversation. Elle ouvre Le soleil s’est levé à Assise d’Éloi Leclerc, et lui, son ordinateur portable. Un peu plus tard, il montre tout fier à sa compagne le beau Powerpoint qu’il a réalisé en vue d’une conférence sur la dynamique de groupe ou une couillonnade de ce genre.

– La bondieuserie a la cote dans ce wagon puisqu’à quelques rangées de là un homme médite sur Psaumes nuit et jour de Paul Beauchamp.

– Un adolescent a dépassé la moitié du premier volume d’Eragon, de Christopher Paolini. Une très jolie jeune femme coiffée d’un bob espiègle lit les inoxydables Allumettes suédoises de Robert Sabatier. Une autre femme a posé Holding the Dream de Nora Roberts sur sa tablette.

– Derrière moi, un homme s’absorbe dans l’introduction de l’Aliénation : vie sociale et expérience de la dépossession, de Stéphane Haber. Il y est question de « sauver un concept malade ».

Paris

19 juin

– Dans le métro, direction Porte d’Orléans, trois femmes lisent respectivement l’Oiseau bleu de Maeterlinck, la Promesse de l’aube de Romain Gary et Parce que je t’aime de Guillaume Musso.

– Dans un autre métro en route pour Pont de Sèvres, une autre femme arbore Merde, actually de Stephen Clarke.

20 juin

– L’art du contraste. À Strasbourg-Saint-Denis, entre un jeune cadre en costume cravate, qui ouvre Gel de Thomas Bernhard.

Non loin de là, une dame assise se pénètre des préceptes d’un Guide pratique de médecine tantrique.

21 juin

– Les correspondances. Elle porte des lunettes, un petit haut à fleurs et se tient debout dans une rame qui roule en direction de la Porte d’Orléans. Au téléphone, elle apprend tardivement le décès d’une lointaine connaissance et n’en revient pas. À son bras, Ensemble, c’est tout d’Anne Gavalda. La scène et la fille semblent sorties du livre.

22 juin

– L’art du contraste (suite). Dans le métro, direction Porte de Clignancourt, un homme au front dégagé, aux cheveux rejetés en chignon sur la nuque, portant un tee-shirt « gothic », lit la Part de l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Assis dans le même wagon, un monsieur dégarni à barbe blanche est plongé dans Confession d’un cardinal d’Olivier Le Gendre.

– Les correspondances (suite). Devant la gare du Nord, une jeune fashion victim hâlée, lunettes de soleil sur la tête, petit haut ajusté, pantalons mi-mollets et tennis roses, cigarette blonde et téléphone portable en main, tient sous le bras Lipstick Jungle de Candace Bushnell.

Dans le Thalys Paris-Liège

– L’une des un million de lecteurs de l’Élégance du hérisson de Muriel Barbery a pris place à bord. C’est une jeune blonde vêtue de noir.

– Le père lit Même le mal se fait bien de Michel Folco ; son épouse, la Bâtarde d’Istanbul d’Elif Schafak. Leurs deux garçons jouent avec leur gameboy.

– Un homme disparaît dans A Brief History of Time de Stephen Hawking, qu’il tient à un centimètre de ses lunettes.

– Une jeune femme a ouvert les Poésies de Victor Hugo, dans la collection Nelson. Plus âgée, sa voisine en vis-à-vis abandonne la Maison aux esprits d’Isabel Allende pour se rendre aux toilettes.

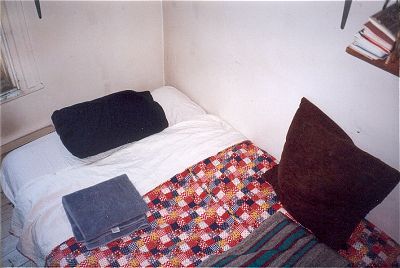

Chambre ‘pataphysique

Paris, Hôtel Jarry, juin 2008

En novembre 1897, rapporte Noël Arnaud, Alfred Jarry s’installa dans un logis exigu, au « deuxième et demi » d’un immeuble de la rue Cassette. Deuxième et demi, car le propriétaire, du genre marchand de sommeil, avait coupé en quatre, dans le double sens de la surface et de la hauteur, l’appartement du deuxième étage, quadruplant ainsi la valeur locative de son bien. « En scindant en deux dans le sens horizontal l’appartement du second étage, très haut de plafond, on a créé un vrai second étage, de dimensions normales, et un second et demi, ou faux troisième, très bas de plafond » (1,65 m). Jarry, heureusement pour lui, mesurait 1,61 m – mais ses visiteurs étaient tenus de courber l’échine pour circuler dans ce quart de logement.

Nul doute, donc, qu’il se serait trouvé plus qu’à son aise dans l’hôtel au confort spartiate qui porte son nom, en cette chambre du cinquième étage sans ascenseur, où l’on ne fournit pas même le savon. Et peut-être, dans ce dernier détail, faut-il voir un hommage involontaire de plus à l’auteur d’Ubu roi, qui professait comme on sait une sainte horreur de l’eau, « ce liquide si abrasif et dissolvant qu’on s’en sert pour les lessives et que, lorsqu’on le mêle à un liquide pur, l’absinthe par exemple, celui-ci se trouble » (cité de mémoire).

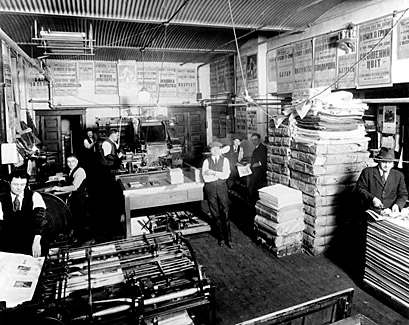

Sous presse

Branle-bas de combat dans la salle des machines, paré à plonger, fermez les écoutilles et faites tourner les rotatives : Le Bathyscaphe appareille pour une nouvelle mission d’exploration des profondeurs sous-marines. Lancement le dimanche 15 juin à 20 heures à la librairie Le Port de tête (262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal) : bouteilles de joie, abondance souriante et terrasse accorte vous attendent.

Les plongeuses et scaphandriers téméraires naviguant dans les eaux troubles du prochain Marché de la poésie de Paris (place Saint-Sulpice, 19-22 juin) pourront découvrir ce fier submersible sur les tables de L’Oie de Cravan. Les autres navigateurs s’en remettront au havre sûr de quelques bonnes librairies.

Au menu de cette deuxième équipée

Romy Ashby, Anne-Marie Beeckman, Daniel Canty, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Hélène Frédérick, Joël Gayraud, Claude Guillon, A.J. Kinik, Gabe Levine, Thurston Moore, Antoine Peuchmaurd, Pierre Peuchmaurd, Hannah Reinier, Barthélémy Schwartz et Valérie Webber

vous entretiennent

du meurtrier Daniel Rakowitz, du cinéaste Fritz Lang, des auteurs Pierre Bayard, Hélène de Billy, Joe Brainard, Jorge Luis Borges, André Breton, Cid Corman, Richard Krech, Jean-Patrick Manchette, Vitzslav Nezval, Pericle Patocchi, Georges Perec, Marina Tsvetaeva, Boris Vian, Anne Waldman et Emma Young, des éditeurs Bottle of Smoke, Green Panda Press et Shivatan Publishing, de la Chine et du Tibet, d’art et d’économie, de l’île de Santaurin, de la psychogéographie de Toronto, de villes inondées, du mystérieux Mouvement lent, de l’évolution des définitions du dictionnaire, du photographe Jan Saudek, d’une traduction anglaise de Réjean Ducharme, du masque et de son histoire, de la faune des abysses, de pornographie féministe et de bien d’autres choses encore

sans oublier le nouveau jeu casse-nénette de votre serviteur

(préparez vos aspirines)

avec des images de

Maïcke Castegnier, Geneviève Castrée, Julie Doucet, Pierrick & Tracey Hubert, Antoine Peuchmaurd, Barthélémy Schwartz et Mike Watt

Ce qu’ils lisent

28 mai

Dans le train Bruxelles-Zaventem

– Un sosie de William Hurt lit ce qui semble, au vu de la couverture, un thriller d’épouvante, Curses!

Dans l’avion Bruxelles-Montréal

– Ma voisine fait ses délices d’un rompol d’Anne Perry, Dark Assassin.

– Un autre passager lit Je suis une légende de Richard Matheson.

Montréal

29 mai

– Dans le métro, direction Côte Vertu, une dame est plongée dans À tombeau ouvert de Kathy Reichs. Entre un geek à casquette porteur du Tao-Tö King de Lao-tseu.

– Place Gérald Godin, un élégant quinquagénaire tient en main la Littérature et les Dieux de Roberto Calasso.

– Une dame arborant Vie et mort en quatre rimes d’Amos Oz traverse le chapiteau du Marché de la poésie.

31 mai

– Dans le métro, direction Côte Vertu, une jeune femme lit The Bitch de Jackie Collins.

– Le soir, sur la même ligne mais en direction opposée, un monsieur au fin sourire déguste une anthologie de Nouvelles du Canada anglais.

1er juin

– À la sortie du métro Laurier, un homme au look beatnik attend l’autobus 51 en lisant The Memory Man de Lisa Appignanesi.

3 juin

– Métro Joliette, une jeune blonde est si absorbée par The Pillars of the Earth de Ken Follet qu’elle n’en lâche pas la lecture jusqu’à la sortie de la station.

4 juin

– Au restaurant Byblos, une dame à chignon a posé un exemplaire de Trees of Delhi de Pradip Krishen pour manger son dessert du bout des lèvres tout en pianotant sur son ordinateur portable.

– On lit beaucoup au Café Expressions : Italianische Reise de Goethe, Reed’s General Ingeneering Knowledge de Leslie Jackson, Meurtres sur papier d’Alicia Gimenez Bartlett.

– Sur le quai du métro Mont-Royal, une dame à moustache accoutrée d’un genre de pyjama en tissu éponge et de sandales de plage referme un épais volume d’André Moreau, le philosophe jovialiste.

– La rame qui descend vers Berri-UQAM emporte une lectrice d’Agatha Christie et une élégante jeune femme plongée dans un roman sentimental, Ce que veut Béatrice de Patricia Rice.

5 juin

– Dans l’autobus 80 qui descend au centre-ville, une quadragénaire en tenue estivale semble enchantée par le Maître et Marguerite de Boulgakov.

À l’aéroport de Dorval

– Un exemplaire de Sex and the City de Candace Bushnell gît oublié sur la banquette d’une salle d’attente. Une dame lit un rompol de Patricia Cornwell ; un vieux monsieur, les mémoires de Nana Mouskouri, la Fille de la chauve-souris. Un jeune homme s’absorbe dans les planches d’idéogrammes d’A Guide to Remembering Japanese Characters de Kenneth G. Henshall.

Dans l’avion Montréal-Bruxelles

– Dans les moments de pause où ils ne se bécotent pas d’abondance, un couple d’amoureux lit elle le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, lui L’amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder. Est-ce un pronostic ?

– Un jeune homme barbu a posé la Puce à l’oreille de Claude Duneton sur sa tablette pour somnoler.

– Une dame cherche le sens de la vie dans le Meilleur de soi de Guy Corneau.

– Un jeune homme prévoyant parcourt le guide de Bruxelles de la collection Eyewitness Travel.

6 juin

Gare de Louvain

– Sur le quai n° 3, un jeune homme très poli m’emprunte un stylo pour remplir sa rail-pass, avant de reprendre la lecture de la Foire des ténèbres de Ray Bradbury.

Comme à l’accoutumée, beaucoup d’autres lecteurs ont dérobé le titre de l’ouvrage en cours à nos coups d’œil discrets. Certaines lectrices nous ont lancé un regard soupçonneux, croyant sans doute que nous lorgnions leur poitrine plutôt que le livre qu’elles tenaient en main. Il n’a pas toujours été possible de faire semblant de renouer nos lacets devant quelqu’un pour jeter un œil par en-dessous au titre de la couverture.

Constat empirique : on lit bien davantage dans les transports en commun montréalais que dans ceux de Liège et de Bruxelles. Il est vrai qu’on y est beaucoup moins occupé à tripoter des téléphones portables.

Chambres

retour rue Waverly, Montréal, mai-juin 2008

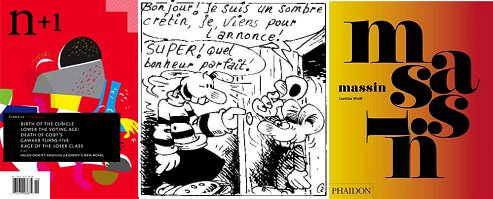

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine n + 1, le somptueux ouvrage de Laetitia Wolf sur Massin, ou Gaspation du bédéiste Charlie Schlingo, dont l’humour méchamment dingue et tordu est source d’hilarité insane (au grand effroi du chat de la maison). Celui de petit-déjeuner en fanfare au son d’Olé de John Coltrane, de Chris McGregor & les Brotherhood of Breath — B. C. aime les réveils qui décoiffent —, ou du singulier chanteur folk Michael Hurley, qui aura calmement triomphé, dès les premiers accords, de mon peu d’appétence pour ce genre de musique. Ou encore des roboratifs Rufus (Archie Shepp / John Tchicai ; Fontana, 1963) et Bill Dixon 7-tette/Archie Shepp & the New York Contemporary Five (Savoy, 1964), dont nous nous demandâmes, entre deux tasses de café matinales, par quel mystère ils ne jouissaient pas d’une renommée plus grande — avis aux amateurs, donc.

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine n + 1, le somptueux ouvrage de Laetitia Wolf sur Massin, ou Gaspation du bédéiste Charlie Schlingo, dont l’humour méchamment dingue et tordu est source d’hilarité insane (au grand effroi du chat de la maison). Celui de petit-déjeuner en fanfare au son d’Olé de John Coltrane, de Chris McGregor & les Brotherhood of Breath — B. C. aime les réveils qui décoiffent —, ou du singulier chanteur folk Michael Hurley, qui aura calmement triomphé, dès les premiers accords, de mon peu d’appétence pour ce genre de musique. Ou encore des roboratifs Rufus (Archie Shepp / John Tchicai ; Fontana, 1963) et Bill Dixon 7-tette/Archie Shepp & the New York Contemporary Five (Savoy, 1964), dont nous nous demandâmes, entre deux tasses de café matinales, par quel mystère ils ne jouissaient pas d’une renommée plus grande — avis aux amateurs, donc.

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas.

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas. Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine

Au-delà de son hospitalité légendaire, loger chez le très-excellent B. C. ne procure que des avantages. Celui de profiter d’une bibliothèque abondamment fournie en trésors — depuis des Série noire épuisés jusqu’à de mirifiques plaquettes surréalistes, en passant par la revue américaine