Lisbonne

Lisbonne, Hôtel Borges, juillet 2006

Louvain-la-Neuve, juillet 2006

Le soir, Clarisse couchée, sagement, avec un roman de M. Jules Mary pour m’attendre, je descends à minuit porter mes lettres à la poste. Vieille habitude : lorsque je ne suis pas sorti de la soirée, je vais entre minuit et une heure porter mes lettres à la poste, même lorsque je n’ai pas écrit de lettres. À cette heure-là, il me vient généralement quelques idées, je les note sur des bouts de papier en rentrant, et, le lendemain, j’égare les bouts de papier ; c’est ce que j’appelle ma méthode de travail.

* Les goûts de Franz en ameublement se subordonnent nettement à une douce manie qui lui est chère, comme tous les bons esprits d’ailleurs : la manie de l’encombrement.

Franz ne l’avouerait peut-être pas, et il aurait tort, car l’encombrement procure à ses fervents des joies pures entre toutes. Ne pouvoir se procurer d’allumettes qu’en déplaçant deux tables, un fauteuil, trois vases, des gravures, une douzaine de livres d’amis, pas coupés (je parle des livres), jamais les profanes ne sauront jouir de cette âpre volupté ; n’atteindre son carnet d’adresses, dont on a si grand besoin tout de suite, qu’en faisant glisser sur le cartonnier les piles de journaux qui cachaient la machine à cigarettes, jamais les enragés de classification – âmes de philatélistes – ne comprendront ce que cela peut avoir d’ineffablement intime. L’encombrement ! Je n’ai pas dit le désordre ! Savoir où sont les choses, mais qu’elles gîtent en des endroits compliqués !Jean de Tinan, Maîtresse d’esthètes (1897).

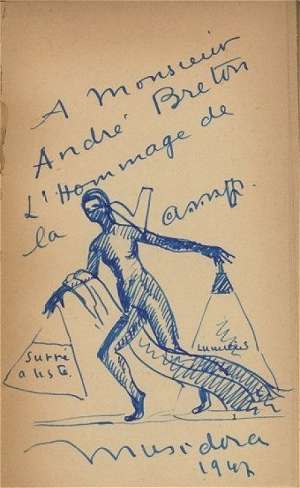

Dédicace de Musidora à Breton

(source : catalogue de la vente André Breton, avril 2003)

Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant – dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. – est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure.

Le Bibliothécaire a suscité un bouche à oreille très louangeur au début de l’année. Je me demande si nous avons lu le même livre, le bouche à oreille et moi. Le contexte : la veille des élections présidentielles américaines. Le héros : un modeste bibliothécaire de l’université de Washington, David Goldberg, engagé pour classer les archives privées d’un vieux crocodile affairiste et multimillionnaire qui est aussi le plus gros bailleur de fonds du parti républicain. Alors qu’il aurait dû être réélu dans un fauteuil, le président sortant – dans lequel chacun reconnaîtra un portrait-charge de George Bush Jr. – est mis en difficulté par la candidate démocrate. Aussitôt, les hommes de l’ombre s’activent pour assurer coûte que coûte sa réélection. Et parce qu’il pourrait avoir eu en main des documents compromettants, Goldberg devient l’homme à abattre des services de la Sécurité intérieure.

Le meilleur du livre, c’est la description des coulisses d’une campagne présidentielle: cynisme à tous les étages, financements occultes, coups tordus pour salir l’adversaire, mariage incestueux bien connu du pouvoir et de l’argent. Le débat télévisé entre les deux présidentiables – et ses répercussions immédiates dans les sondages d’opinion – donne lieu à un morceau de bravoure fort bien enlevé. Beinhart, qui avait publié voici dix ans Reality Show (dont Barry Levinson avait tiré le film Wag the Dog/Des hommes d’influence), est manifestement sur son terrain lorsqu’il s’agit de démonter les mécanismes de la désinformation, en montrant qu’elle est moins le fruit d’une manipulation que le produit du fonctionnement même de la machine médiatique (mémoire sélective, emballements, ressassement, surenchère et suivisme). À cet égard, le personnage le plus réussi du livre est Calvin Hagopian, gourou en communication de la candidate démocrate, dont le point de vue à la fois lucide et cynique sur la télédémocratie mérite le détour. Au passage, Beinhart développe, exemples à l’appui, la notion intéressante de fog facts, ces faits qu’on connaît sans les connaître et qui, bien qu’exposés à la vue de tous, n’en restent pas moins enveloppés dans un écran de fumée, noyés qu’ils sont dans une information désormais si pléthorique qu’elle devient malaisée à percevoir clairement et à hiérarchiser.

Malheureusement, ce qui s’annonçait comme un roman noir documenté bascule bien vite dans le super-thriller précuit pour les Majors hollywoodiens, avec personnages en carton-pâte, abondance de clichés d’écriture et de situations, ficelles grossières et rebondissements énormes qui feraient passer 24 heures chrono pour un modèle de subtilité dramatique. Le ton oscille entre le sérieux et la charge outrée, tantôt efficace et tantôt mal ajustée. Le bibliothécaire dépourvu d’héroïsme se mue tout soudain en un émule de Jack Bauer, triomphe de tueurs sadiques et de barbouzes professionnels et conquiert au passage l’amour de la plus belle femme du monde. En somme, Beinhart nous refait le coup du petit homme seul qui vaincra le méchant système à lui tout seul en déjouant un complot visant à voler l’élection – sauf que la barque est si lourdement chargée que, même en acceptant les conventions propres au genre, le livre perd toute crédibilité en cours de route et sombre dans le ridicule. Ajoutons qu’aussi légitime soit-elle en soi, la dénonciation des agissements de l’administration Bush et de l’establishment républicain (mesures fiscales favorables aux plus riches, coupes claires dans les services publics, restrictions des libertés publiques consécutives aux attentats du 11 septembre et au Patriot Act) vire fréquemment à la dissertation plaquée sur la fiction, au point d’en devenir contre-productive.

Larry BEINHARDT, le Bibliothécaire (The Librarian). Traduction de Patrice Carrer. Gallimard, Série noire, 2005, 450 p.

Larry BEINHARDT, le Bibliothécaire (The Librarian). Traduction de Patrice Carrer. Gallimard, Série noire, 2005, 450 p.

Paris, rue des Martyrs, juin 2006

Paris, Porte de Bagnolet, juin 2006

Bruxelles, mars 2006