Don Friedman

Avez-vous jamais remarqué que, quand vous entendez un nom

qui vous frappe, vous croyez pour un temps le retrouver sans cesse ?

John Buchan, la Centrale d’énergie

Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.

Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.

Don FRIEDMAN, Circle Waltz. Riverside/OJCCD 1885.

Bibliothèques

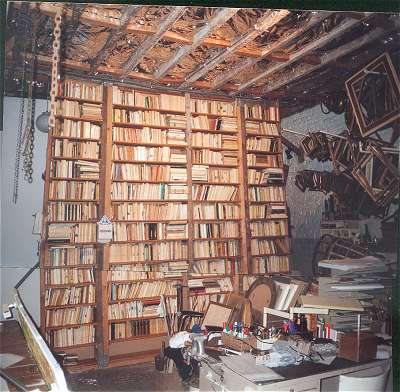

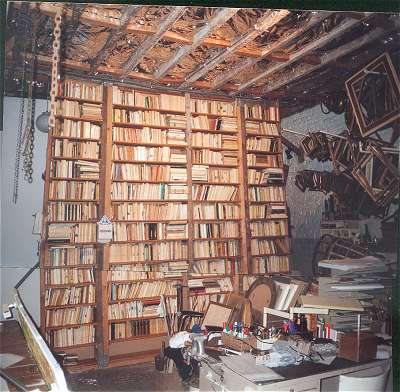

Atelier-bibliothèque (Bruxelles) ; classement par ordre alphabétique d’auteurs

Atelier-bibliothèque (Bruxelles) ; classement par ordre alphabétique d’auteurs

Les possibilités du dialogue

Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.

Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.

Warren VACHÉ / Bill CHARLAP, 2gether. Nagel-Hayer 2011. La prise de son est splendide.

Métadétections (2)

En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.

En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.

Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.

Silvina OCAMPO / Adolfo BIOY CASARES, Ceux qui aiment, haïssent (Los que aman, odian). Traduction d’André Gabastou. Bourgois, 1989, 149 p.

1. La victime est traductrice de romans policiers, ses brouillons et sa bibliothèque jouent un rôle crucial dans le développement et la résolution de l’énigme ; quant au couple de voyageurs, « dilettantes en littérature », que rencontre le narrateur dans le train de nuit pour Salinas, ne seraient-ce pas des avatars d’Ocampo et Bioy ?

Métadétections (1)

Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].

Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].

Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.

Helen McCLOY, la Vierge au sac d’or. Traduction de Pierre Terrasse. Le Masques, 281 p.

1. Sur ce roman, voir le remarquable essai de réinterprétation de Pierre Bayard, Qui a tué Roger Ackroyd ? (Minuit).

2. Perec construira sur un principe analogue le fascinant jeu de cryptogrammes et de poupées russes emboîtées de « 53 jours ».

3. Autre correspondance borgesienne, l’importance des rêves et des paramnésies : c’est un rêve qui aiguillera le flic sur la voie de la vérité.

Bibliomanie

Ainsi, j’ai rencontré beaucoup de maniaques, mais au moins un maniaque superbe, c’est Henri Parisot [1], le fétichiste de l’édition originale. Je l’ai vu acheter six fois de suite le même livre, et cinq fois le rapporter au libraire en disant, à la manière de Fernand Raynaud : «Il y a là comme un défaut.» Lorsqu’il avait définitivement acquis son exemplaire original et irréprochable, il l’enveloppait dans un papier cellophane. Il ne le recouvrait pas, il l’emballait complètement. Il le plaçait dans sa bibliothèque, mais il ne pouvait jamais le consulter, puisqu’il était complètement emmailloté. Aussi, je crois qu’il a eu pendant longtemps deux bibliothèques identiques, une « ouverte », et une « fermée », puisque enfin il adore la lecture.

Éric Losfeld, Endetté comme une mûle. Belfond, 1979.

1. Traducteur de Lewis Carroll et fondateur de la collection « L’Âge d’or ».

Chambres

Londres, Lords Hotel, novembre 1998

Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.

Découverte tardive de ce pianiste grâce à l’émission d’Alain Gerber : une pièce atmosphérique, extraite de la suite A Day in the City, laquelle évoque à la manière des «symphonies d’une grande ville» les différentes heures de la vie urbaine, de l’aube à la nuit. On dirait du Bill Evans expérimental, c’est intrigant et très séduisant. Dans les jours qui suivent, je tombe sur ce disque dans une boutique d’occasion, suivant la loi des vrais-faux hasards bien connue des chasseurs de trésors. Bonne pioche, car voici sans conteste un des meilleurs disques en trio du début des années 1960. Friedman fit ses débuts à la fin des années 1950, puis connut une semi-éclipse avant d’être repêché par le label SteepleChase au milieu des années 1990. On l’a inévitablement rapproché de Bill Evans (j’ai moi-même cédé à cette facilité quelques lignes plus haut). Il y a un indéniable air de famille, mais Friedman a son langage, son monde propre, moins introverti, plus abstrait (mais non pas cérébral), avec un touché plus percussif, un phrasé plus nerveux et plus anguleux, qui trouvent en Chuck Israels et Pete LaRoca un répondant idéal. Le programme allie standards (belles versions d’I Hear a Rhapsody et d’In Your Own Sweet Way) et pièces originales, qui révèlent en Friedman un compositeur de grand intérêt, ayant une prédilection pour les rythmes brisés. Des morceaux comme Circle Waltz, Sea’s Breeze et Mode Pivoting mériteraient d’être (re)découverts et d’intégrer le répertoire du piano jazz contemporain. Vivement recommandé.

Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute.

Peut-on encore enregistrer un disque de standards qui ne sente pas le réchauffé ? La preuve avec cette séance en duo touchée par la grâce – Warren Vaché au flugelhorn et au cornet, avec ou sans sourdine (superbe timbre), et Bill Charlap au piano. Rien de révolutionnaire ici, ce n’est pas le propos, mais le plaisir contagieux de revisiter avec une finesse extrême et une rare fraîcheur une douzaine de classiques du répertoire. Rien de révolutionnaire, mais rien de platement revivaliste non plus. Vaché et Charlap ne refont pas Weather Bird d’Armstrong et Hines soixante ans plus tard. Voir, par exemple dans You and the Night and the Music, comment Charlap place fréquemment ses accords de soutien légèrement à contre-temps, jamais tout à fait là où on les attend, jouant à la fois « avec » et « contre » son partenaire. Peu de disques de ce genre dispensent un tel bonheur d’écoute. En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central.

En 1945, les éditions Emecé confient à Borges et Bioy Casares la direction d’une collection de classiques. Les deux compères s’empressent d’en détourner l’objet pour en faire une collection de littérature policière, qu’ils baptisent « Le Septième Cercle » en référence au « cercle des violents » de l’Enfer de Dante. L’année suivante, Bioy et Silvina Ocampo y publient Ceux qui aiment, haïssent, étrange et court roman au charme vénéneux. Tous les ingrédients du genre s’y retrouvent, à la fois reconnaissables et insidieusement dépaysés, comme en un rêve cotonneux où l’on n’est jamais sûr de ce qui arrive réellement. L’action prend place dans l’étouffant huis clos d’un hôtel de bord de mer battu par les vents et bientôt coupé du monde par une violente tempête. Dehors, la plage infestée de crabes qui se repaissent d’une baleine échouée, l’épave d’un bateau (le Joseph K…) servant de refuge à un garçon taciturne, collectionneur d’algues et embaumeur d’oiseaux. Dedans, des personnages fantomatiques qui se croisent et s’épient dans un climat de passion et de jalousie latentes, de confidences surprises à travers les portes : le narrateur, docteur épris de son petit confort et fort imbu de sa personne, deux soeurs amoureuses du même homme qui se cache sous une fausse identité, le couple d’hôteliers – rejoints, lorsque survient le crime, par un commissaire péremptoire qui ne jure que par Victor Hugo et un médecin légiste perpétuellement ivre. On n’est ni dans le registre de la parodie, que Bioy pratiquera avec Borges dans les contes de Bustos Domecq, ni tout à fait dans celui du pastiche, bien qu’abondent les allusions littéraires et les mises en abyme ironiques [1]. On dirait plutôt que Bioy et Ocampo infléchissent le genre de l’intérieur pour l’acclimater au sol et à l’imaginaire argentins. La greffe est réussie, la murder party se pare d’inquiétante étrangeté, et l’on progresse à tâtons dans ce récit en trompe-l’oeil comme le narrateur dans les couloirs obscurs de l’Hôtel Central. Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].

Tenu pour un classique du roman de détection à l’anglaise, la Vierge au sac d’or d’Helen McCloy déçoit à proportion de l’intérêt de ses prémisses mais lève en chemin quelques beaux lièvres. D’un flash-back on présuppose qu’il dit nécessairement la vérité (Hitchcock a construit Stagefright sur l’infraction à ce présupposé) ; d’une narration à la première personne, que son auteur est honnête et de bonne foi – d’où le « scandale » du Meurtre de Roger Ackroyd, fondé sur le viol de cette loi non écrite [1]. En raison même du précédent agatha-christien, on devine sans peine ici, vers la page 135, l’identité du coupable, de sorte que la suite perd presque tout intérêt quant aux retombées de l’intrigue. C’est en outre le genre de roman qui ne tient que par sa construction en partie inversée (les deux morceaux relatés à la première personne sont également deux longs flash-back), destinée à dissimuler un nombre important d’invraisemblances ou du moins d’improbabilités. Une fois qu’on remet le puzzle à l’endroit, on s’aperçoit que c’est fort tiré par les cheveux. Au total, l’exercice apparaît arbitraire et de portée limitée, quelque soit le talent de l’écrivain et son sens du portrait psychologique. À noter cependant les réflexions assez fines du policier sur l’écart qui sépare toute relation des faits, aussi exacte se veuille-t-elle, des faits eux-mêmes. C’est de cette faille que surgira la vérité, c’est par une opération de lecture que le flic démasque la coupable [2], ou pour le dire autrement : c’est parce qu’il est meilleur critique littéraire qu’elle ne fut romancière. « Le roman policier, disait Borges, a créé un type spécial de lecteur ». Si le roman de McCloy vérifie, jusque dans son défaut d’exécution, la justesse de cette remarque, son intérêt est d’avoir fait de ce lecteur l’un des protagonistes de la fiction [3].