Westlake, tir groupé

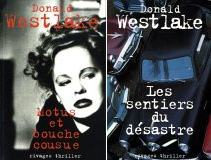

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Motus et bouche cousue met en scène un petit braqueur que deux cadres politiques tirent de prison, sous condition qu’il dérobe une cassette vidéo compromettante pour le président en exercice, laquelle servira d’arme de chantage dans la prochaine campagne électorale. Frank Meehan est une sorte de composé des deux héros récurrents de Westlake, Dortmunder et Parker. Comme le premier, c’est un guignard pas possible. Comme le second, c’est un professionnel du casse (mais sans la brutalité de Parker), qui déteste travailler avec des amateurs et a horreur de perdre son temps. (Le texte anglais rend bien, dans son écriture même, le caractère du personnage : les phrases ont un côté cassant, agacé, comme impatient d’en finir, qui s’est perdu dans la traduction.) Cet alliage a priori intéressant ne tient malheureusement pas ses promesses. Les deux registres se contrecarrent au lieu de s’épauler, si bien que le livre semble assis entre deux chaises. La satire des coulisses du monde politique est trop légère pour prêter à conséquence, mais en même temps pas assez hénaurme pour être jubilatoire. Les deux terroristes d’opérette, qui ne dépareraient pas une aventure de Dortmunder (on en retrouve d’ailleurs une paire semblable dans Pourquoi moi ? cf. plus bas), sont trop manifestement incompétents pour réellement inquiéter ; or Westlake tente de construire un suspense « sérieux » sur leur intervention intempestive, etc. Plus grave, le livre pâtit d’une construction déséquilibrée. Les préparatifs du coup, narrés avec un luxe savoureux de détails et de circonvolutions, occupent les quatre cinquièmes du volume, après quoi son exécution et le dénouement sont trop rapidement expédiés. Le soufflé, patiemment cuisiné, retombe brutalement à plat et nous laisse sur une impression mitigée.

Plus réussi, les Sentiers du désastre souffre du même syndrome du pétard mouillé. L’intrigue repose sur le principe éprouvé du jeu de dominos, qu’on pourrait résumer par une phrase du cher John Crosby : « Chacun avait son plan, soit quatre plans au total, qui avaient des répercussions mutuelles et, à partir de cet instant, tous les quatre commencèrent à foirer. » Autour de la fortune de Monroe Hall, affreux bébé gâté de milliardaire universellement haï, et assigné à résidence à la suite d’un scandale financier de type Enron, gravitent d’une part l’ineffable Dortmunder et sa bande habituelle, qui veulent mettre la main sur sa collection de voitures anciennes, et d’autre part les actionnaires qu’il a plumés et les ouvriers qu’il a privés de pension, également assoiffés de vengeance. Le livre captive par sa mise en place extrêmement élaborée, qui fait se croiser avec une maestria consommée une bonne quinzaine de personnages, tous portraiturés de réjouissante manière. Sauf qu’après avoir, en savant horloger, assemblé sous nos yeux une mécanique de haute précision et en avoir tendu le ressort, Westlake néglige d’en exploiter les possibilités et bâcle le dénouement, comme s’il était soudain pressé d’en finir.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.

Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.

Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Pourquoi moi ? (Why Me?). Traduction de Sophie Mayoux révisée et complétée par Patricia Christian. Rivages/Noir, 2006, 313 p.

Araignées et chauve-souris

« Je ne regrette ni les films que j’ai faits ni ceux que je n’ai pas faits. L’essentiel est de tourner : ce qu’on n’a pu mettre dans un film se retrouve dans un autre. Mon seul regret est de ne pas tourner assez. » (Alain Resnais, 1977.) Ce qui ne nous empêche pas, à la lumière de Marienbad et de Providence, de rêver aux nombreux projets que Resnais n’a pu mener à bien : Fantômas, Mandrake, Harry Dickson… Filmographie imaginaire qui a irrigué souterrainement, comme en un réseau de labyrinthes communicants, les films effectivement réalisés.

Ma rêverie est relancée ce matin par un entretien avec Stan Lee, quatre-vingt-trois ans, créateur de Spider-Man, Daredevil, Hulk et X-Men.

Stan Lee : De l’Europe, je connais surtout… Paris. Le reste, non, malheureusement. J’avais un bon ami en France, que je vois peu depuis quelques années : Alain Resnais. Quand je l’ai rencontré dans les années 1960, il voulait que j’écrive un scénario pour son premier film américain. Nous sommes devenus amis et il est souvent venu habiter chez nous […]

Saviez-vous qu’à une certaine époque, il voulait réaliser une adaptation de Conan le barbare ?

S.L. : C’est vrai ? Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais j’aurais aimé qu’il réalise une adaptation de Spider-Man. Mais je n’avais aucun pouvoir dans le milieu du cinéma et je n’ai rien pu faire pour pousser ce projet.

Télé-Moustique no 4191, 24 mai 2006.

Écriture à contrainte subie

Étudiant à Sciences-Po (et victime consentante du paternel : « fais tes études d’abord… »), j’y rencontre Michel Estève, directeur d’Études cinématographiques, qui me conseille d’envoyer un article à Positif. Lecteur assidu de Première et de Studio, je me procure un numéro de cette revue inconnue. Coup de foudre. Je décide d’écrire sur le nouveau film de David Lynch, Sailor et Lula. Un ami me prête un vieil ordinateur un peu susceptible qui n’accepte aucune correction : si je veux changer une phrase, je dois lui en proposer une autre de la même longueur, sous peine de voir s’effacer tout le reste ! Comme l’astronaute de 2001, j’ai rêvé de débrancher cet ordinateur trop susceptible, qui n’acceptait pas la moindre critique ! Ce premier article, techniquement le plus compliqué que j’aie jamais publié, fut écrit avec une pile de revues de mots croisés où je devais trouver des termes équivalents en sens et en longueur à ceux que je voulais changer.

Thomas Bourguignon, Positif no 500, octobre 2002.

Comme un dimanche

Et, ces soirs où les humeurs noires le désolaient, il se couchait de bonne heure, traînant devant sa bibliothèque à la recherche d’un livre rentrant dans l’ordre des pensées qui l’agitaient. Il eût voulu en trouver un qui le consolât et renforçât en même temps son amertume, un qui contât des ennuis plus grands et de même nature pourtant que les siens, un qui le soulageât par comparaison. Bien entendu il n’en découvrait pas.

Joris-Karl Huysmans, En ménage.

Une vie en littérature

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour Enrique Vila-Matas, revient en passant sur les engagements qui ont jalonné sa vie (du trotskisme de sa jeunesse au Manifeste des 121 en passant par la Résistance), évoque le souvenir de ses amis vivants ou disparus, Louis Guilloux, Henri Calet, David Rousset, Robert Antelme, Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Leonardo Sciascia (dont il fut le fidèle éditeur français), Pascal Pia, qui le fit entrer à Combat en 1945, Roland Barthes, Claudio Magris… En préambule, il avoue n’aimer rien tant que les mémoires, les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances. Lui-même a su trouver la juste distance pour faire part de ses goûts et de ses préférences, une manière de se raconter, de biais, à travers autrui. Son « je » n’a rien de narcissique ; et ces pages sont empreintes de la lucidité et de la modestie vraie d’un homme qui, n’ayant jamais nourri d’ambition d’écrivain (aucune frustration de ce côté), s’est voulu, par son travail de journaliste et d’éditeur, l’intercesseur de l’oeuvre des autres.

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour Enrique Vila-Matas, revient en passant sur les engagements qui ont jalonné sa vie (du trotskisme de sa jeunesse au Manifeste des 121 en passant par la Résistance), évoque le souvenir de ses amis vivants ou disparus, Louis Guilloux, Henri Calet, David Rousset, Robert Antelme, Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Leonardo Sciascia (dont il fut le fidèle éditeur français), Pascal Pia, qui le fit entrer à Combat en 1945, Roland Barthes, Claudio Magris… En préambule, il avoue n’aimer rien tant que les mémoires, les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances. Lui-même a su trouver la juste distance pour faire part de ses goûts et de ses préférences, une manière de se raconter, de biais, à travers autrui. Son « je » n’a rien de narcissique ; et ces pages sont empreintes de la lucidité et de la modestie vraie d’un homme qui, n’ayant jamais nourri d’ambition d’écrivain (aucune frustration de ce côté), s’est voulu, par son travail de journaliste et d’éditeur, l’intercesseur de l’oeuvre des autres.

Maurice NADEAU, Journal en public. La Quinzaine littéraire / Maurice Nadeau, 2006, 317 p.

Maurice NADEAU, Journal en public. La Quinzaine littéraire / Maurice Nadeau, 2006, 317 p.

L’Épreuve de force

Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.

Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.

Pour les jazzophiles, c’est Art Pepper et Jon Fadis qu’on entend sur la bande-son.

Summer Holiday

Musical en costumes vraisemblablement produit pour réitérer le succès commercial de l’admirable Chant du Missouri (Meet Me in St. Louis). De cette tranche de vie de province américaine, mettant en vedette l’insupportable Mickey Rooney qu’on a envie de noyer dans son milk-shake, il n’y a guère à sauver que l’excellent numéro d’ouverture, Our Home Town – présentation chorale de la famille Miller en parlé-chanté, conduite sur un tempo impeccable – et, à l’extrême rigueur, la pétarade du 4 juillet. Et puis, on est toujours content de revoir le merveilleux Frank Morgan (Mr Matuschek dans The Shop Around The Corner), qui campe ici un poivrot sympathique. Quant au reste, il faut s’infliger cette pâtisserie MGM pour mesurer par contraste le génie de Minnelli. Tout ce qui était tact et délicatesse infinie chez ce dernier se mue chez Mamoulian en plat conformisme et en vulgarité.

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim. L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique. Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.

Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p. Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour

Nul besoin, je crois, de présenter Maurice Nadeau, journaliste, essayiste et éditeur considérable (Benjamin, Miller, Lowry, Gombrowicz, Perec, Coetzee, Arno Schmidt, Bruno Schulz, Jean Douassot, Norman O’Brown, et l’on en passe), fondateur des Lettres nouvelles et de la Quinzaine littéraire, laquelle vient de fêter ses quarante ans et reste un des rares périodiques littéraires encore lisibles. Journal en public rassemble un choix des chroniques de Nadeau parues ces dix dernières années dans La Quinzaine. Ce journal est essentiellement un journal de lectures (et de relectures), qui s’entremêlent à une libre promenade dans la mémoire, où le passé dialogue sans cesse avec le présent, où la littérature, sans s’y dissoudre, est inséparable du mouvement de l’Histoire et du combat d’idées. La pensée procède par vagabondages et cercles concentriques, en opérant des rapprochements féconds entre les textes et les époques. Nadeau commente l’actualité éditoriale, relit Flaubert, Larbaud, Guérin ou La Bruyère, s’enthousiasme pour  Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.

Revu avec un égal plaisir ce réjouissant petit polar où Eastwood saccage très délibérément son image de marque. Alcoolique et incapable, Ben Shockley est l’anti-Dirty Harry. C’est précisément en raison de sa stupidité bornée qu’un supérieur corrompu lui confie une mission piégée, en escomptant bien qu’il n’en sortira pas vivant. Chemin faisant on voit s’affirmer le féminisme paradoxal d’Eastwood, la prostituée que Shockley est chargé de convoyer se révélant bien plus futée que lui et rivant son clou, dans une scène mémorable, à un shérif aussi plouc que crapuleusement phallocrate (Sudden Impact poussera le bouchon plus loin). Les rêves de bonheur de ce couple improbable rappellent en mineur l’utopie communautaire des proscrits et marginaux de Josey Wayles, hors-la-loi, et qui reparaîtra dans Bronco Billy. Sans aller tout à fait jusqu’à la parodie, les situations se caractérisent notamment par leur énormité cartoonesque. Ainsi du pavillon burlesquement mitraillé jusqu’à se changer en gruyère, avant de s’effondrer sur lui-même (c’est du Tex Avery). Ainsi de l’autocar transformé en bunker ambulant et copieusement criblé de balles dans le morceau de bravoure final. Cette dernière séquence donne cependant une autre ampleur au film. Son hiératisme et sa lenteur irréelle lui confèrent l’allure d’un western urbain, les buildings où sont postés les tueurs tenant lieu de canyon. Et la mise en scène, qui jusqu’alors rappelait Don Siegel, s’oriente soudain vers une sorte d’abstraction qui s’accomplira pleinement dans Pale Rider, film qui constitue me semble-t-il un tournant stylistique majeur dans l’oeuvre d’Eastwood.