Chico Hamilton Quintet

Mystère de la mémoire musicale : pourquoi un disque qu’on a beaucoup écouté, puis qu’on a délaissé, revient soudain vous hanter de manière entêtante au moment le moins opportun ? Le bougre insiste – ça va, ça va, donne-moi deux minutes, le temps de te retrouver et de t’insérer dans le lecteur. La musique emplit l’espace, l’envoûtement renaît et ravive un bouquet de souvenirs. On s’étonne de l’avoir négligé si longtemps.

Mystère de la mémoire musicale : pourquoi un disque qu’on a beaucoup écouté, puis qu’on a délaissé, revient soudain vous hanter de manière entêtante au moment le moins opportun ? Le bougre insiste – ça va, ça va, donne-moi deux minutes, le temps de te retrouver et de t’insérer dans le lecteur. La musique emplit l’espace, l’envoûtement renaît et ravive un bouquet de souvenirs. On s’étonne de l’avoir négligé si longtemps.

That Hamilton Man a été enregistré en deux séances à Hollywood, les 19 et 20 mai 1959. En ce temps-là le jazz dit west coast aime à expérimenter des combinaisons instrumentales inédites. Chico Hamilton a tenu les baguettes dans le quartet sans piano de Gerry Mulligan. Quelques années plus tard, il fonde sa propre formation, qui réunit un souffleur, un guitariste, un violoncelliste, une contrebasse et une batterie. Cet attelage singulier invente une musique aux séductions étranges et pénétrantes, au carrefour du jazz et de la musique de chambre : mariage intrigant de timbres et de couleurs auquel un Eric Dolphy débutant mais déjà martien ajoute le grain de folie de ses grands écarts harmoniques et de son lyrisme déchiré. Le disque est court, ses douze morceaux forment une manière de suite qui nous fait voyager dans une succession de climats. Ça s’écoute en boucle comme la bande originale d’un film imaginaire, en rêvant à l’ambre pâle des fins d’après-midi d’automne. Si Martial Solal n’avait pas composé le score « définitif » d’À bout de souffle, la pièce Champs-Elysées aurait pu servir de bande-son à la rencontre – la même année – de Belmondo et Jean Seberg sur la plus belle avenue du monde.

Conformément à l’usage qui consiste à foutre le souk dans les discographies, ce disque s’est appelé au fil de ses rééditions That Hamilton Man, puis Chico Hamilton Quintet Featuring Eric Dolphy, avant de se réincarner chez Freshsound sous le titre de Truth.

L’art et la manière

Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.

Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.

Thomas est un cas intéressant de maniériste. Bien sûr, ses livres présentent des personnages hauts en couleur et avancent une vision du monde sarcastique et désabusée. Mais ils tiennent d’abord par l’écriture, qui se caractérise par une sorte d’hypertrophie du style matter of fact – aux confins de la parodie pince-sans-rire. (C’est en quelque sorte une anamorphose du style hard-boiled de l’école Hammett-Chandler, de la même manière que les maniéristes italiens anamorphosaient le canon de la Renaissance classique.) Leur humour à sec est réjouissant et les dialogues, avec leurs joutes au fleuret et leurs échanges du tac au tac, jubilatoires. Et quand ce style rencontre une trame forte et complexe, riche en rebondissements et en coups fourrés, comme dans les Faisans des îles, on obtient un sacré bon livre.

jeudi 11 mai 2006 |

Rompols |

Commentaires fermés sur L’art et la manière

Verne et Roussel

« On dit que je suis dadaïste ; je ne sais même pas ce que c’est que le dadaïsme », disait en riant Raymond Roussel à Michel Leiris. Et à Lugné-Poé il avoue que les surréalistes, qui lui envoient leurs œuvres, lui paraissent « un peu obscurs 1 ».

Roussel est sans doute flatté de l’intérêt que lui portent de jeunes écrivains d’avant-garde, lui qui n’avait récolté au mieux qu’indifférence, au pire que des sifflets et quolibets scandalisés lorsqu’il avait entrepris de porter à la scène Impressions d’Afrique et Locus Solus (une exception inattendue, tout de même : Robert de Montesquiou, qui lui consacre une étude d’une grande pénétration à sa date). Mais si la plupart de ses contemporains ne voient en lui qu’un millionnaire un peu zinzin écrivant des romans bizarres, lui-même ne s’est probablement jamais perçu comme un excentrique, et en aucun cas il ne se considérait comme un écrivain d’avant-garde.

Roussel est au contraire un homme soucieux de respectabilité littéraire (et de respectabilité tout court). C’est dans le très conservateur Gaulois qu’il publie ses premiers poèmes (les lecteurs ont dû se frotter les yeux). C’est à Lemerre, l’éditeur des Parnassiens, qu’il confie le soin d’éditer (à ses frais) ses livres. Et l’on sait que son goût littéraire le porte vers Hugo, Coppée, Pierre Loti, Edmond Rostand et, par-dessus tout, Jules Verne, auquel il voue un culte idolâtre 2, et dont l’influence sur lui est indéniable.

On trouve en effet maint écho de l’œuvre de Verne dans les romans et les pièces de Roussel, ne fût-ce que leur passion commune pour les cryptogrammes. (Les jeux de langage n’étaient pas non plus inconnus à Verne, qui baptisa l’un de ses héros Hector Servadac — Servadac, palindrome de « cadavres ».) À Verne, il me semble aussi que Roussel a demandé des leçons de style, tant il y a, de l’un à l’autre, une évidente parenté d’écriture. Au fond, je me demande si Roussel n’a pas cru candidement écrire des romans d’aventures à la manière de son maître. La construction bipartite d’Impressions d’Afrique (première partie : l’exposé de mystères qui se succèdent sous nos yeux à la façon des tableaux d’une revue théâtrale ; deuxième partie : leur explication minutieuse) n’est pas sans rappeler celle de certains romans de Verne, le Château des Carpathes par exemple.

Mais surtout, de l’Île mystérieuse à Deux Ans de vacances, des Indes noires à Une ville flottante, en passant par l’Île à hélices et Vingt Mille Lieues sous les mers, il y a, constante chez Verne, une obsession de l’insularité, des cités modèles, des exilés volontaires, des communautés de naufragés vivant coupées du monde, en parfaite autarcie ; et ce trait ne pouvait manquer de toucher profondément Roussel. L’auteur d’Impressions d’Afrique avait conçu sa vie et son œuvre comme un monde autonome, où poursuivre ses rêves enfantins de « gloire » ; réciproquement, beaucoup de romans de Verne pourraient s’intituler Locus Solus.

NOTES

1. François Caradec, Raymond Roussel. Fayard, 1997, p. 219.

2. À son chargé d’affaires Eugène Leiris (le père de Michel), il écrit ceci, en 1921 :

« Demandez-moi ma vie, mais ne me demandez pas de vous prêter un Jules Verne ! J’ai un tel fanatisme pour ses œuvres que j’en suis “jaloux”. Si vous les relisez, je vous supplie de ne jamais m’en parler, de ne jamais, même, prononcer son nom devant moi, car il me semble que c’est un sacrilège de prononcer son nom autrement qu’à genoux. C’est Lui, et de beaucoup, le plus grand génie littéraire de tous les siècles ; il “restera” quand tous les autres auteurs de notre époque seront oubliés depuis longtemps. C’est d’ailleurs aussi monstrueux de le faire lire à des enfants que de leur faire apprendre les Fables de La Fontaine, si profondes que déjà bien peu d’adultes sont aptes à les apprécier. »

Et dans Comment j’ai écrit certains de mes livres :

« Je voudrais aussi, dans ces notes, rendre hommage à l’homme d’incommensurable génie que fut Jules Verne. Mon admiration pour lui est infinie. Dans [certaines de ses pages], il s’est élevé aux plus hautes cimes que puissent atteindre le verbe humain […] »

La Flèche noire

La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).

La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).

Et cependant, voici un roman d’action qui critique la possibilité de l’action (celle-ci, fût-elle inspirée des meilleures intentions, se payant toujours de conséquences désastreuses pour des innocents) ; un roman d’apprentissage marqué au sceau de la désillusion ; un roman d’amour d’une rare fraîcheur placé pourtant sous le signe d’une troublante confusion des sexes ; un roman d’aventures enfin qui n’en finit pas de miner les lois du genre sur lequel il s’appuie. Maître de l’ambivalence, Stevenson s’emploie à saper tout confort moral en brouillant si bien la ligne de partage entre le bien et le mal, les bons et les méchants, qu’il rend inextricable le conflit de la loyauté et de la trahison. La Flèche noire, ou de l’impossibilité d’opter avec certitude pour le « bon camp ».

Plombier dézingueur

Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.

Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.

En témoigne un travail serré sur la langue, faussement orale mais en réalité très écrite : la phrase claque, c’est admirablement scandé. En fait foi aussi la manière dont la narration est soutenue par une abondance de détails techniques sur la pose des conduites sanitaires, la soudure sur cuivre, les raccords trois pièces et les joints de dilatation, que l’habileté d’écriture de l’auteur réussit à rendre passionnants. Cet aspect documentaire n’est pas là pour faire pittoresque. C’est par l’accumulation de détails concrets et de faits saignants (le chantier ubuesque de la BNF) que le livre finit par en dire long sur la réalité quotidienne du capitalisme sauvage – dont les combines du bâtiment ne sont qu’un des nombreux visages -, et plus largement sur la servitude volontaire et la dégradation générale des conditions de l’existence. Vous croyez que Dan (le narrateur) explique les mérites relatifs des perceuses chinoises et des mèches en tungstène allemandes, mais en réalité il décrit l’âge de la falsification dont parlait Paul Lafargue et qui, au-delà du monde de la marchandise, pourrit les relations humaines et atteint jusqu’au coeur même du langage.

C’est en cela que, si l’aspect polar de l’intrigue reste très embryonnaire, Bleu de chauffe se rapproche malgré tout du roman noir. On regrettera d’autant plus la fin décevante, en porte-à-faux, du livre. À ce bémol près, c’est épatant.

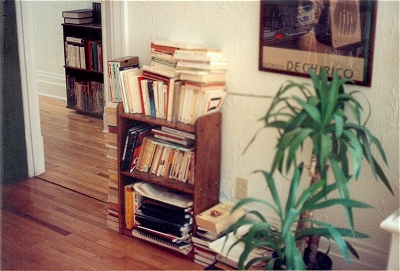

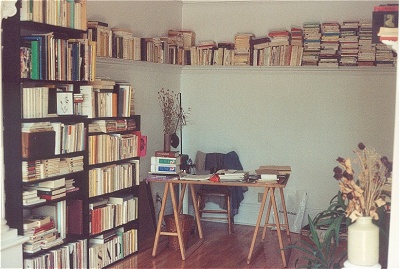

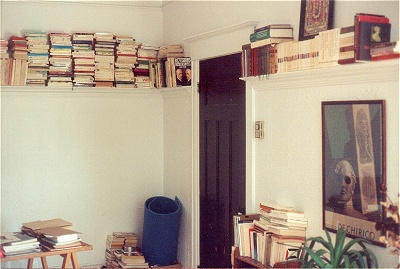

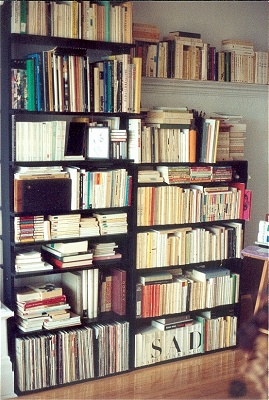

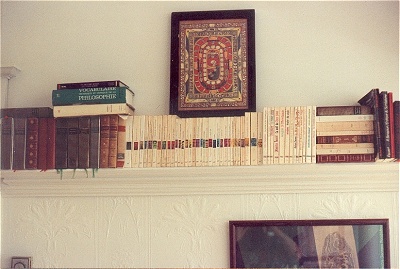

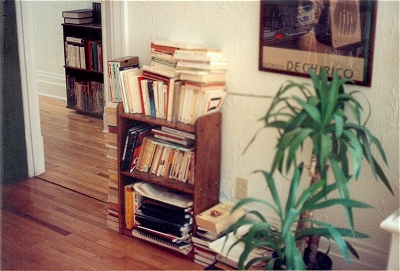

Bibliothèques

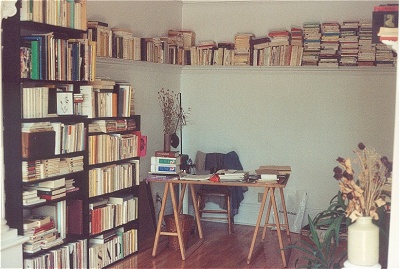

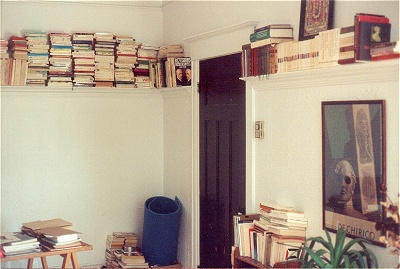

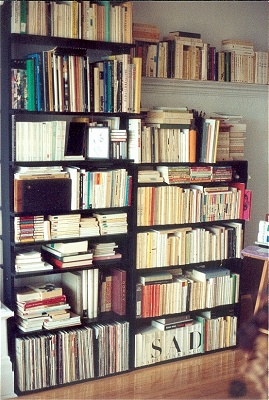

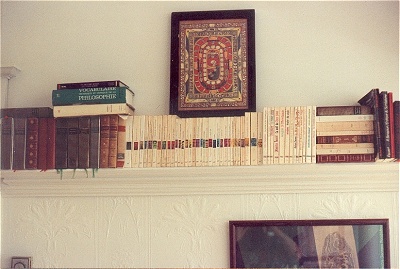

Dis-moi comment tu classes ta bibliothèque et je te dirai qui tu es. Par ordre alphabétique ou chronologique, par genres, par collections ou par affinités, ou en panachant ces divers modes de classement – en sachant qu’aucune solution n’est entièrement satisfaisante, que tout classement est destiné à bouger, sous le signe d’un provisoire qui se perpétue.

Depuis toujours curieux des bibliothèques des autres, de la manière dont chacun résout pour son propre compte l’insoluble équation de l’ordre et du désordre, des ruses qu’il s’invente pour contourner l’épineux problème du manque de place.

Une bibliothèque montréalaise, au début des années 1990

Ronde infernale

Avez-vous déjà été réveillé par un mot ? Ce matin vers cinq heures, le mot bougnat s’est invité dans mon sommeil avec sa pelle à charbon. Aussitôt, il s’est acoquiné avec des expressions toutes faites vêtues de robes de collégiennes, qui se sont mises à faire la ronde en scandant : Prenez garde au bougnat — Touchez pas au bougnat — Le bougnat vous salue bien — « Bougnat, apporte-nous du vin / Celui des noces et des festins », etc. Ça y est, ce salopard m’a réveillé. Et il m’a vissé la chanson de Brel dans la tête. Et puis d’abord, pourquoi bougnat ? Je n’ai jamais aimé ce mot.

Mystère de la mémoire musicale : pourquoi un disque qu’on a beaucoup écouté, puis qu’on a délaissé, revient soudain vous hanter de manière entêtante au moment le moins opportun ? Le bougre insiste – ça va, ça va, donne-moi deux minutes, le temps de te retrouver et de t’insérer dans le lecteur. La musique emplit l’espace, l’envoûtement renaît et ravive un bouquet de souvenirs. On s’étonne de l’avoir négligé si longtemps.

Mystère de la mémoire musicale : pourquoi un disque qu’on a beaucoup écouté, puis qu’on a délaissé, revient soudain vous hanter de manière entêtante au moment le moins opportun ? Le bougre insiste – ça va, ça va, donne-moi deux minutes, le temps de te retrouver et de t’insérer dans le lecteur. La musique emplit l’espace, l’envoûtement renaît et ravive un bouquet de souvenirs. On s’étonne de l’avoir négligé si longtemps.

Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire.

Des quatre Ross Thomas traduits (remarquablement) par Manchette et parus chez Rivages, les Faisans des îles est le seul qui m’ait entièrement convaincu. Les trois autres souffrent tantôt d’un problème de crédibilité (la Quatrième Durango : pourquoi vont-ils quand même s’enterrer dans ce trou s’ils savent qu’ils sont repérés ? Ou alors quelque chose m’échappe), tantôt d’une sorte de disproportion entre l’ampleur du traitement romanesque et la minceur de l’enjeu dramatique – d’où le sentiment, à la fin de Crépuscule chez Mac et de Voodoo, Ltd., que l’intrigue se dégonfle comme une baudruche : tout ça pour ça ? Dans ces deux derniers livres, les épisodes insignifiants et les scènes de transition sont traités avec le même luxe de détails que les scènes importantes. Si cela fait partie du charme de Ross Thomas, cela conduit aussi à un nivellement, sinon à un piétinement du récit. En outre, dans ces deux livres, les personnages font cause commune, tandis qu’ils n’arrêtent pas de se doubler en se tirant dans les pattes dans les Faisans des îles, donnant au récit un piment supplémentaire. La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall).

La Flèche noire nous plonge dans la période confuse de la guerre des Deux-Roses, alors que les partis de Lancaster et de York se disputent la succession d’Henri VI. Au centre de ce sanglant imbroglio, un adolescent au cœur généreux comme les affectionne Stevenson. Jeune orphelin recueilli par Sir Daniel (une fieffée canaille passée maître dans l’art de la volte-face et du ralliement d’onze heures au vainqueur du jour), Dick Shelton découvre que son tuteur a trempé dans l’assassinat de son père et en veut à présent à sa vie. Il rejoint dans le maquis une bande de hors-la-loi, les compagnons de la Flèche noire, dont les agissements, loin des bandits d’honneur à la Robin des Bois, se révèlent aussi peu recommandables que ceux du camp adverse. Le génie narratif de Stevenson nous ferre dès la première page, au fil d’un récit prenant qui multiplie les batailles, les enlèvements, les duels, les fuites, les coups de théâtre, les renversements d’alliance et les morts dramatiques, tout en dessinant les caractères d’un trait subtil et vigoureux et en faisant surgir des images inoubliables (une flèche noire « vibrant comme un énorme bourdon » ; l’apparition terrifiante d’un lépreux à clochette dans la forêt de Tunshall). Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.

Un premier roman français qui sort des sentiers battus, c’est pas tous les jours et ça se fête. L’oiseau rare s’intitule Bleu de chauffe, son auteur se nomme Nan Aurousseau. C’est, narrée par un ex-taulard devenu plombier, employé d’un patron véreux, une chronique des magouilles ordinaires du BTP : travaux bâclés pour respecter les délais, main-d’oeuvre au noir surexploitée et sous-payée, multiplication des sous-traitants pour compresser les coûts, diluer les responsabilités en cas de tuile et s’en mettre plein les poches au passage, arnaques diverses à l’assurance et l’on en passe. L’ouvrage, ai-je lu, est en partie autobiographique. Assurément, Nan Aurousseau sait de quoi il parle ; mais, plus important, il sait comment en parler.