La course du rat

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

À la limite, l’intrigue peut se passer de violence et de meurtre sans cesser d’être «noire». En témoigne le remarquable la Tête sur le billot de l’excellent John D. MacDonald (A Key to the Suite, 1962), polar sans crime ou presque (pas de mort avant la page 150, l’enquête aussitôt étouffée au soulagement général), situé dans l’univers impitoyable d’un congrès de grosse société (soûlographie, intrigues de couloir et chantages divers), où le tueur n’en est un qu’au sens figuré : il s’agit d’un inspecteur délégué par la direction pour restructurer les branches provinciales de la compagnie et faire tomber les têtes superflues. Mais si notre homme accomplit cette sale besogne sans état d’âme apparent, cet épisode le déniaisera moralement et lui laissera un goût amer dans la bouche. À l’orée des années 1960, le monde du travail se modernise et se déshumanise sous la houlette d’une nouvelle génération de cadres obsédés de rendement et de rationalité aveugle. Moralité : tous des rats dans un labyrinthe. Toute ressemblance avec notre époque n’est pas le fruit du hasard.

Walsh et la femme

Nancy Olson et Dorothy Malone dans Battle Cry, archétypes de la femme walshienne. Tout aussi libres d’allure que la femme hawksienne, mais avec une sensualité plus «nature», sans la part de jeu et de compétition dans l’insolence qui caractérise la guerre des sexes chez Hawks.

Aldo Ray et Nancy Olson dans Battle Cry

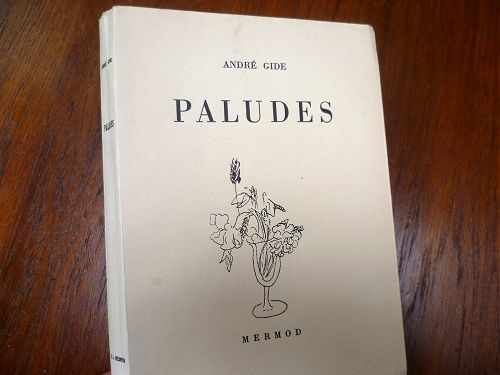

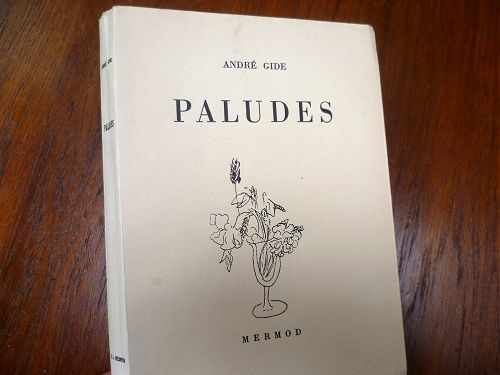

Paludes

« On peut dire de Paludes que c’est au roman ce que le Critique de Sheridan est au théâtre, une analyse spirituelle et une dénonciation satirique de toute entreprise littéraire sans dessein, de toute attitude littéraire dérisoire », écrit Larbaud dans Lettres de Paris. On peut même aller plus loin : Paludes sape toute entreprise littéraire, quelle qu’elle soit, y compris bien entendu… Paludes lui-même. En s’y prenant de manière telle qu’on peut lire et relire ce réjouissant petit livre avec le même plaisir et le sentiment qu’au bout du compte, son « sens ultime » nous glisse entre les doigts — soit que son secret toujours se dérobe en paraissant s’offrir, soit que le secret en question, « c’est qu’il n’y en a pas ». Gide nous a à tous les coups.

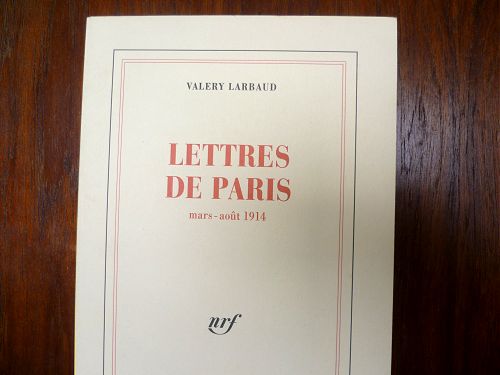

Air de Paris

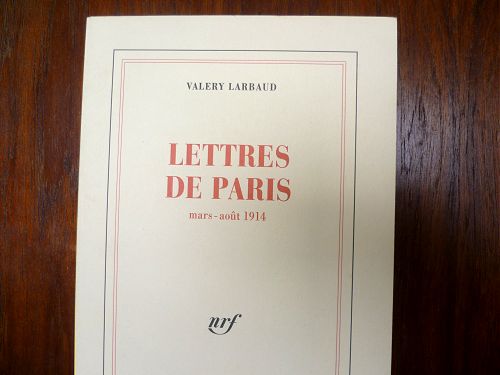

Écrivain et lecteur cosmopolite par excellence, Valery Larbaud a joué un rôle essentiel d’intercesseur dans la vie littéraire de son temps. Grand découvreur et porte-parole des lettres étrangères en France, il a contribué à y faire connaître, par son activisme inlassable, ses essais, ses traductions, ses préfaces, ses conférences ou son rôle officieux de conseiller auprès des éditeurs et des directeurs de revue, Joyce, Borges, Unamuno, Italo Svevo, Eugenio Montale, Samuel Butler, Ramón Gomez de la Serna, Faulkner, Walt Whitman, William Carlos Williams, Logan Pearsall Smith, Alfonso Reyes, Ricardo Guirades et l’on en passe, excusez du peu. En sens inverse, par ses articles écrits directement en anglais pour le New Weekly de Londres ou en espagnol pour la Nación de Buenos Aires, il s’est employé à présenter aux lecteurs étrangers la littérature française classique et contemporaine. Le plurilinguisme de Larbaud et sa connaissance approfondie des autres cultures en faisaient un correspondant idéal, capable d’effectuer, en comparatiste né, des rapprochements avec le propre environnement culturel de son lectorat pour mieux lui faire appréhender une œuvre étrangère. Un « passeur », dirait-on aujourd’hui.

Lettres de Paris réunit ses chroniques parues dans le New Weekly de mars à août 1914. Il y est bien entendu question de littérature (Barrès et Péguy discutés, Anatole France éreinté, Gide loué pour les Caves du Vatican, Fargue, Perse), mais aussi de la vie des revues, de musique (Ravel, les premières auditions du Sacre du printemps de Stravinsky), de théâtre (Copeau, Claudel), de peinture (Monet, Carrière, Valloton et les post-impressionnistes), et encore de mode ou d’une exposition d’insectes et d’oiseaux tropicaux au Jardin d’acclimatation. En somme, c’est toute la vie culturelle de l’immédiat avant-guerre, avec ses querelles et ses débats, qui revit en ces pages dans ses aspects durables ou périssables, rapportée par un témoin de premier plan ; témoin curieux de tout, réceptif et ouvert, mais néanmoins engagé dans la défense éclairée de l’esprit rive gauche, par opposition au vieil esprit rive droite — dichotomie qui vient tout juste d’apparaître dans le débat culturel et que Larbaud s’empresse d’expliquer à ses lecteurs anglais. À lire ces billets, on respire l’air de Paris, millésime 1914.

Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.

Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.

Contrariété

Une chose attriste son existence : il n’a pas encore fini de lire les journaux du matin quand les journaux du soir paraissent.

Jean de Tinan, Aimienne.

Chambres

L’idée – puérile, monomane, sans intérêt donc intéressante, ou bien le contraire ? – de photographier toutes les chambres où j’avais dormi m’est malheureusement venue beaucoup trop tard – et je n’ai pas encore le réflexe d’emporter l’appareil-photo dans tous mes déplacements. À défaut d’un album désormais impossible à rassembler, leur liste exhaustive – encore une… – est en cours de compilation.

Honfleur, Hôtel du Cheval blanc, juillet 2004

Laval, Marin Hôtel, juillet 2004

Montréal, rue de Chambly, été 2003

Topographie

Chez lui, Queneau avait punaisé au mur un grand plan de Dublin sur lequel il avait reporté tous les déplacements des personnages d’Ulysse de Joyce (raconté hier par Maurice Nadeau à la librairie bruxelloise Quartiers latins).

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.

Valery LARBAUD, Lettres de Paris. Traduit de l’anglais par Jean-Louis Chevalier. Gallimard, 2001.