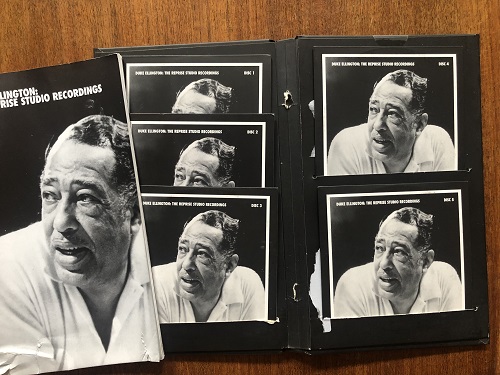

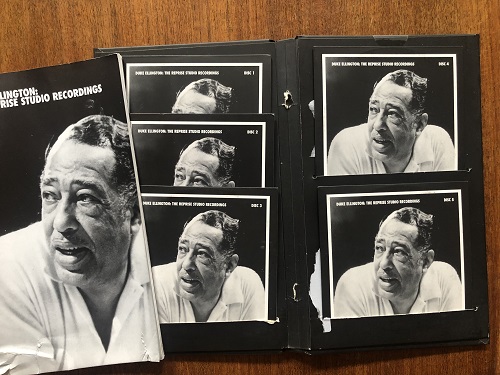

Les années Reprise

Les albums de Duke Ellington enregistrés au début des années 1960 pour Reprise – le label de Frank Sinatra – forment un curieux mélange, reflet d’une époque de transition où Ellington cherchait à se relancer après la fin de son contrat chez Columbia. Les temps devenaient durs pour les derniers big bands survivants de l’ère du swing (Count Basie, Woody Herman…). Entretenir un grand orchestre coûtait cher, il fallait enchaîner les tournées épuisantes. Or le jeune public dansant se détournait des rythmes du jazz pour leur préférer ceux du rock and roll.

Le programme des albums reflète cela, qui alterne projets ambitieux et tentatives de décrocher un hit dans les juke-boxes en enregistrant des succès pop du moment, et même les chansons du film Mary Poppins !

Ces albums peuvent se classer en trois catégories :

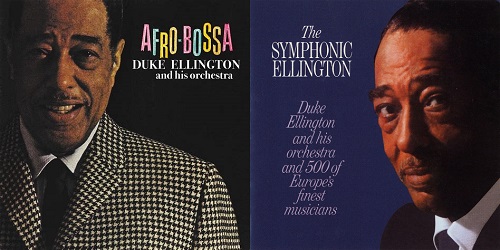

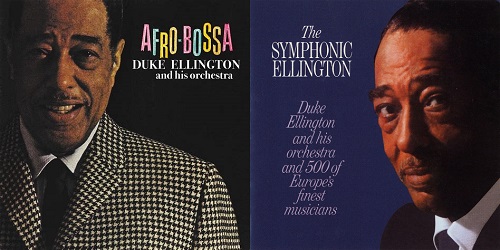

1. L’ambition. Dans le sillage de projets antérieurs pour Columbia, Ellington et son alter ego compositeur et orchestrateur Billy Strayhorn (qu’il faut considérer comme le co-auteur de tous les albums de la période) poursuivent leur ambition d’élargir le langage du jazz en œuvrant dans le format de la suite étendue aux dimensions d’un 33 tours entier. Afro-Bossa, très belle séquence de douze miniatures orfévrées avec invention, se hausse au niveau des meilleures réussites du tandem dans le genre. Ce disque négligé mériterait d’avoir une réputation égale à celle de Far East Suite, New Orleans Suite ou The Afro-Eurasian Eclipse. Quant à The Symphonic Ellington, c’est un rare exemple convaincant de mariage entre un orchestre de jazz et un orchestre symphonique. Ces deux albums sont les plus accomplis de la période. À côté de quoi, les Jazz Violin Sessions, avec pour solistes Svend Asmuden, Stéphane Grappelli et Ray Nance, se révèlent quelque peu soporifiques.

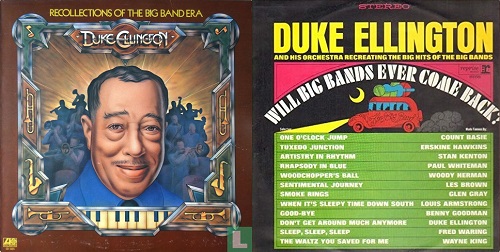

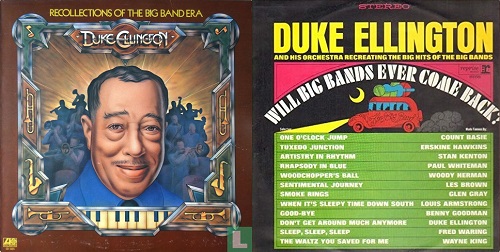

2. La rétrospection. Simultanément, Ellington et Strayhorn jettent un regard rétrospectif en enregistrant avec de nouveaux arrangements les grands classiques de l’ère du swing. L’idée même d’une telle entreprise et le titre des albums sont significatifs d’un basculement d’époque : Will Big Bands Ever Come Back? et Recollections of the Big Band Era. Une page de l’histoire du jazz est en train de se tourner *. L’ère des big bands lance ses derniers feux, ses artisans n’en ont que trop conscience et revisitent une dernière fois un passé glorieux.

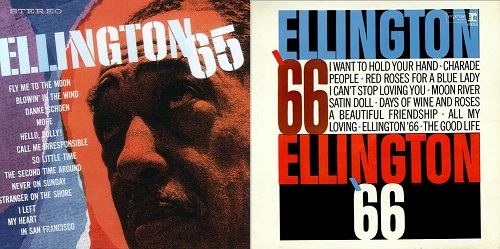

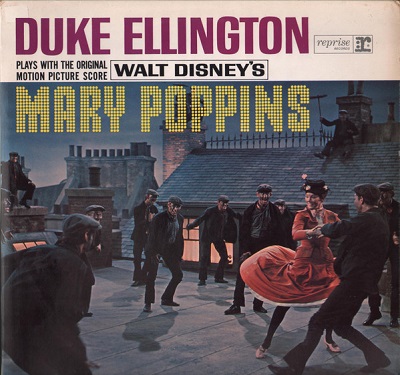

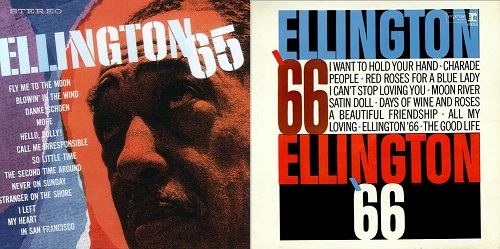

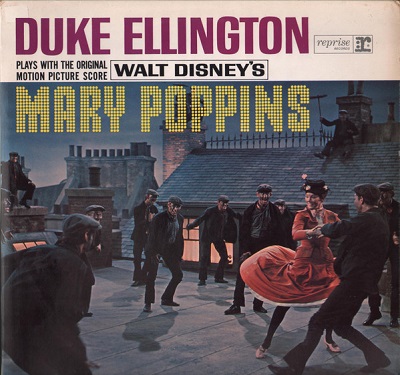

3. La prospection d’un nouveau public plus jeune et/ou plus populaire, dont témoignent en premier lieu deux albums « commerciaux » de pop covers, Ellington ’65 et Ellington ’66, d’intérêt fort inégal. Si elles s’écoutent sans déplaisir, ces séances confirment qu’en règle générale, une chanson pop ou de variété offre des possibilités harmoniques limitées de développement d’une improvisation de jazz, au-delà de la simple paraphrase. Curieusement, c’est l’improbable Duke Ellington Plays with the Original Score from Walt Disney’s Mary Poppins qui se révèle le plus intrigant et le plus réussi du lot grâce à la science d’arrangeur de Strayhorn, illustrant sa conviction intime que tout matériau musical, fût-il le plus quelconque, est susceptible d’être transcendé **.

Il est difficile de décider avec certitude à qui revient l’initiative de telles séances, si elle émanait d’Ellington lui-même (toujours soucieux, tout en menant ses projets personnels, de décrocher des succès de vente pour assurer la matérielle) ou des producteurs de Reprise. Dans le cas de Mary Poppins, on sait que c’est Walt Disney en personne qui commandita les séances d’enregistrement comme on s’offre un cadeau royal, en déclarant : « Je me fiche de savoir si nous allons vendre un seul disque, je veux juste entendre ce que vous allez faire de cette musique. »

La signature d’un contrat avec Reprise avait été annoncée en grande pompe. Ellington aurait carte blanche, à la fois pour enregistrer ses propres disques et pour jouer un rôle de talent scout. À considérer le calendrier des enregistrements, il est évident qu’il prit ce double rôle à cœur, déployant une activité intense en studio tout en produisant quelques albums d’autres musiciens (dont un Bud Powell enregistré à Paris). Mais il paraît non moins évident que cette initiative s’essouffla rapidement, si bien que cette rencontre entre un tout grand musicien et un excellent label indépendant (mais dont les cadres, à l’évidence, doués pour produire et mettre en marché de bons albums de variétés, avaient peu d’affinités avec le jazz) fait l’effet d’une occasion manquée.

Le corpus Reprise en son entier, dans ses inégalités mêmes, intéresse néanmoins parce qu’il témoigne d’un moment particulier à la fois dans la carrière d’Ellington et dans l’histoire du jazz. Et, ce n’est pas négligeable, il dispense de bout en bout un pur plaisir d’écoute grâce au talent des techniciens de chez Reprise. Rarement le son incomparable de l’orchestre d’Ellington, la richesse de sa texture auront été aussi bien captés par des microphones. C’est en soi une source de volupté, même lorsque l’orchestre exerce son talent sur un matériau indifférent.

* Une page de l’histoire de la culture populaire américaine, pourrait-on ajouter. C’est grosso modo à la même époque que le système des studios hollywoodiens se disloque, et qu’on peut dater la fin du grand cinéma américain classique.

** Strayhorn : « If I’m working on a tune, I don’t want to think it’s bad. It’s just the tune, and I have to work with it. It’s not a matter of wether it’s good or bad… You still have to say something wether you’re doing pop tunes, Mary Poppins, or anything else. You have to say what you feel about this tune to the people, so that when they hear it they say, “I know that’s Duke Ellington. I know that sound – it’s distinct and different from anybody else’s.” » (Entretien avec Stanley Dance, 1966.)

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Non repris dans le coffret : 1. Un album oubliable avec la chanteuse suédoise Alice Babs, Serenade to Sweden. 2. L’agréable Francis A. & Edward K., qui est avant tout un album de Frank Sinatra accompagné par l’orchestre d’Ellington.

Lectures expresses

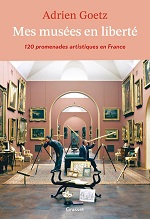

Adrien Goetz, Mes musées en liberté. 120 promenades artistiques en France. Grasset, 2024.

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (le Musée comme expérience, vivement recommandé). C’est un livre pointilliste et léger qu’il faut prendre comme il est, œuvre d’un auteur qualifié (historien de l’art et commissaire d’expositions, directeur de la rédaction du journal du Louvre).

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (le Musée comme expérience, vivement recommandé). C’est un livre pointilliste et léger qu’il faut prendre comme il est, œuvre d’un auteur qualifié (historien de l’art et commissaire d’expositions, directeur de la rédaction du journal du Louvre).

Les notices n’ont rien d’un guide touristique. Adrien Goetz procède par touches rapides sans reculer devant l’anecdote, décrit bien sûr les musées, leur histoire et leurs collections, observe aussi le public qui les fréquente. Lesdits musées sont de toute sorte (petits ou grands, anciens au charme vieillot ou de construction récente), et tout intéresse l’auteur : un reliquaire antique, une tapisserie médiévale, des pastels du XVIIIe siècle, des tableaux pompiers, des œuvres contemporaines. S’il moque sans s’appesantir certaines modes et snobismes (aussi bien en matière de muséographie qu’en matière de langue de bois institutionnelle), il ne ménage pas non plus ses éloges, en particulier à l’endroit des conservateurs qui se démènent pour maintenir à flot les institutions dont ils ont la charge. Au passage, il bat tranquillement en brèche les idées reçues qui s’attachent aux musées, lesquels seraient des conservatoires poussiéreux, élitistes, ennuyeux, déserts (préjugés que les « élites » culturelles, politiques et médiatiques sont les premières à entretenir, généralement parce qu’elles s’abstiennent de fréquenter ces lieux). Toutes ses observations sur le vif prouvent le contraire, en particulier quant à la diversité (classes sociales et classes d’âges) du public. En somme, il s’emploie à montrer que les musées sont des lieux vivants.

Une lecture plaisante pour voyager dans son fauteuil et se donner des envies de visites futures.

Lectures expresses

Henry James, Greville Fane (1892). Dans Complete Stories, 1892-1898 (Library of America, 1996).

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Greville Fane appartient à l’abondant corpus des récits de James consacrés à des écrivains ou des peintres, prétextes à une réflexion sur la création artistique.

Greville Fane vient de mourir. C’était une écrivaine populaire mais médiocre, connue pour ses romans sentimentaux. Elle était aussi la mère de deux enfants, un frère et une sœur, à présent jeunes adultes, dissemblables et rivaux. Le narrateur se voit confier la rédaction d’une nécrologie de la défunte, qu’il fréquentait de loin. Comme il advient souvent chez James, ledit narrateur occupe une position périphérique, de sorte que les faits nous parviennent filtrés par sa perception, à la fois clairvoyante et incomplète. L’intrigue explore les thèmes de l’authenticité artistique et de la tension entre le succès commercial et l’intégrité littéraire. Greville Fane est dépeinte comme une figure à la fois tragique et légèrement ridicule, dont le talent limité contraste avec les aspirations littéraires élevées. À travers son personnage, James critique subtilement le marché littéraire de son époque. Mais on décèle aussi entre les lignes son propre rapport ambigu à la reconnaissance et au succès, à la fois ardemment désiré, jalousé chez autrui, et honni, parce que synonyme à ses yeux de compromission.

Curieusement, on est tenté de rapprocher le personnage de Greville Fane de celui de la romancière à succès Matilda Cadbury, finement dépeint par Anthony Trollope dans The Way We Live Now, en des termes comparables : même lucidité de la protagoniste sur les limites de son talent – qu’elle n’a d’autre choix cependant que d’exercer pour des raisons de survie financière, de sorte qu’elle assume et défend son activité contre le jugement condescendant de critiques highbrow –, considérations analogues sur les transformations du marché littéraire au XIXe siècle. (De quoi faire se retourner James dans sa tombe, lui qui méprisait cordialement Trollope !)

Once I met her at the Academy soirée, where you meet people you thought were dead.

***

[À propos de la fille de Greville Fane]

Her smile was the dimmest thing in the world, diluted lemonade, without sugar, and she had arrived precociously at social wisdom, recognising that if she was neither pretty enough nor rich enough nor clever enough, she could at least in her muscular youth be rude enough.

La nature imite l’art

J’étais fascinée par l’étrangeté de mon travail. Je ne prenais pas de notes du tout, mais presque chaque soir je travaillais à mon roman et les idées de la journée se rassemblaient pour former ces deux personnages féminins que j’ai créés dans Warrender Chase, Charlotte et Prudence. Non que Charlotte fût entièrement fondée sur Beryl Times, bien loin de là. Et ma Prudence très âgée n’avait rien à voir avec une réplique de la maman de Sir Quentin. La méthode par laquelle je créais mes personnages était instinctive, c’était la somme de mon expérience globale d’autrui et de mon propre être en puissance ; et il en a toujours été ainsi. Parfois je ne rencontre réellement un personnage que j’ai créé dans un roman qu’un certain temps après que le roman a été écrit et publié. Et en ce qui concerne mon personnage de Warrender Chase lui-même, j’en avais déjà dessiné les grandes lignes de manière définitive longtemps avant d’avoir rencontré Sir Quentin.

Muriel Spark, Intentions suspectes (Loitering with Intent, 1981).

Traduit de l’anglais par Alain Delahaye.

Fayard, 1983.

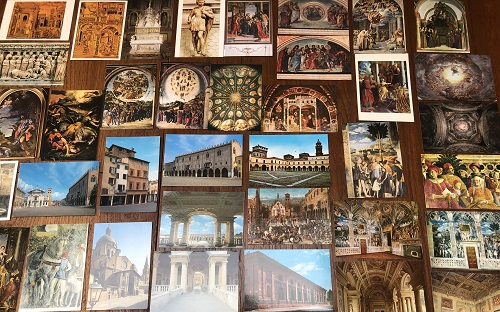

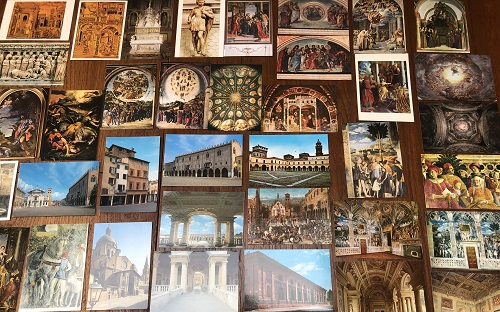

Cartolinas

Manie d’un autre temps : faire moisson de cartes postales partout où l’on passe. Les étaler au retour, les contempler longuement pour revivre les épisodes du voyage, puis les classer dans de fines enveloppes qu’on ressortira parfois des boîtes à chaussures où on les entrepose.

Cet article tendant à se raréfier faute de clientèle – qui envoie encore des cartes postales ? –, il y a un plaisir secret à découvrir, à l’ombre d’une cathédrale, au fond d’une église ou d’un petit musée de province, une boutique d’autrefois survivant vaille que vaille, toujours tenue par une charmante vieille dame, où l’on peut faire emplette de cartolinas. Le voyage dans l’espace se double alors d’un voyage dans le temps.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (

Ce livre-promenade dans cent vingt musées de province français n’a pas la richesse d’aperçus et de réflexions de l’essai de Dario et Libero Gamboni consacré aux maisons-musées (

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.

Belle nouvelle recommandée par une jamesienne émérite de mes amies, que je remercie.