Destin de collection

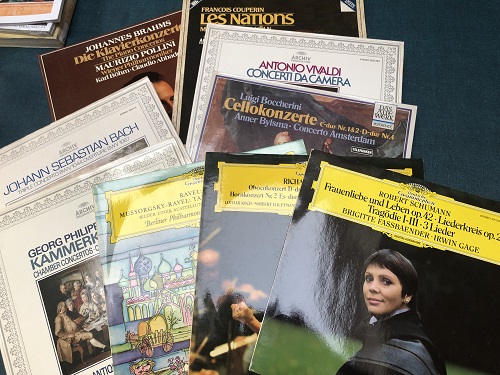

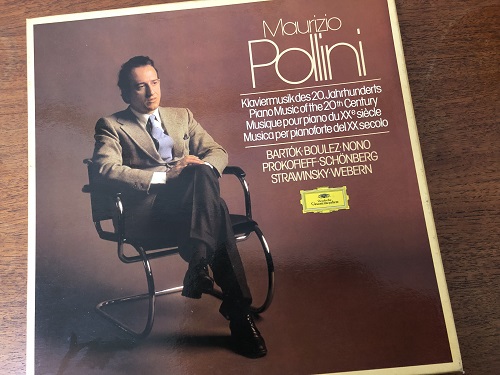

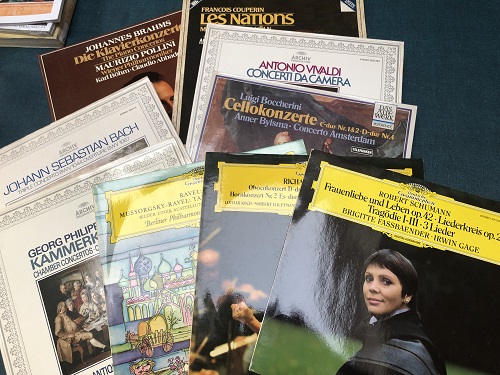

Emplettes matinales au marché aux puces.

Il y en avait plusieurs cartons de la même eau. Il est rare de trouver des disques classiques de cette qualité aux puces. D’ordinaire, on a droit aux « plus grands succès de l’opérette ».

Derrière ces trouvailles on devine une histoire tristounette : le décès d’un vieux mélomane averti, des héritiers que ça n’intéresse pas et qui, plutôt que de se donner la peine de contacter un bon disquaire d’occasion, balancent le tout en vrac pour une bouchée de pain au premier vide-grenier venu. Sic transit gloria collectionis.

Super-nouvelles

The enquiry into the death of the young woman found in the cellar at Burnt Oak Road proceeded on its routine course. The Press, of course, seized on it avidly. If, as Miss Rose Macaulay says, women are news, and by that presumably meaning live women, murdered young women are super-news. Young women, in the eyes of Fleet Street, are invariably romantic, and to be murdered in a suburban villa and buried under its cellar floor is obviously the quintessence of romance. Banner headlines flaunted their boldest type over double-column stories for just seven times as long as would have been the case if the victim had been an unnewsy young man.

Anthony Berkeley, Murder in the Basement (1932).

British Library Crime Classics, 2021.

Lectures expresses

Henri Calet, les Deux Bouts. Héros-Limite, 2016.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Première publication chez Gallimard en 1958. Pour cette édition sous forme de livre, Calet avait joint aux articles quelques échantillons de l’abondant courrier qu’avait suscité leur parution dans la presse. Leur lecture n’inspire pas un jugement favorable sur l’espèce humaine, en tout cas sur cette partie de l’espèce humaine qui écrit aux journaux : pas mal d’envie sociale, de jalousie pour le voisin, et même des velléités de délation.

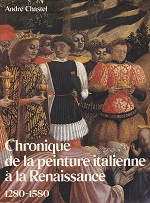

André Chastel, Chronique de la peinture italienne à la Renaissance. Office du Livre, 1983.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

Chronique de la peinture italienne à la Renaissance porte un titre trompeur de manuel, eu égard à son intérêt et à l’originalité de son projet. Constatant, dans l’inflation des publications sur la Renaissance, un fossé croissant entre les études savantes destinées aux spécialistes et les bons ouvrages de vulgarisation, Chastel se propose le pari suivant : rédiger un ouvrage « intermédiaire », destiné au grand public, mais qui le rapproche du métier concret de l’historien en le mettant en contact direct avec les sources primaires à partir desquelles celui-ci travaille.

L’ouvrage consiste en dix études de cas – correspondant à dix moments significatifs de l’histoire de l’art italien entre 1280 et 1580 –, qui s’appuient sur l’examen de documents d’époque (chroniques, contrats, traités, livres de comptes, correspondances…), cités et commentés. Les phénomènes de concurrence (entre artistes, ateliers, confréries et cités), la dynamique des relations entre art, public et société, entre artistes et commanditaires, « métier » et « génie », conditions matérielles et financières de travail, politique de prestige des princes, doctrine religieuse, tradition iconographique et autonomie de l’artiste sont analysés avec finesse. Chastel propose en somme une histoire matérielle de l’art qui n’aplatit pas pour autant les questions esthétiques.

Les réflexions générales de l’introduction intéresseront toute personne curieuse de questions d’historiographie, au-delà du seul champ de l’histoire de l’art.

Chambres

Paris, hôtel Dièse

Lectures expresses

Anthony Powell, Des livres au mètre (Books Do Furnish a Room, 1971). Traduit de l’anglais par Michel Doury. Christian Bourgois, 1995, rééd. 10/18, 1998.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Conclusion provisoire sur la foi de trois livres : Anthony Powell présente le cas d’un romancier chez qui la somme vaut moins que certaines des parties. Il sait camper des personnages variés et complexes parlant chacun avec sa voix, des relations ambivalentes, et fait preuve de talent dans la peinture de la société de classes anglaise, l’animation de scènes collectives (cocktails, soirées mondaines, week-ends à la campagne, mariages et enterrements), la saisie d’un milieu : le monde universitaire dans Une question d’éducation ; les milieux poreux de la bonne société et d’une bohème artiste quelque peu interlope dans les Mouvements du cœur ; les mondes de la politique, de l’argent et de l’édition qui se croisent autour de la naissance d’une revue dans Des livres au mètre. À chaque fois cependant, Powell réussit des scènes mais loupe le dessin secret d’ensemble, le tissu sous-jacent qui fait les grands romans. De sorte qu’on s’ennuie entre des épisodes remarquables, sans toujours parvenir à comprendre pourquoi.

Un détail de traduction. Le titre original du cycle est A Dance to the Music of Time. Il fut traduit tour à tour en français par la Ronde de la musique du temps et la Danse de la vie humaine. En l’occurrence, c’est cette deuxième traduction, la moins littérale, qui est la plus juste. A Dance to the Music of Time est en effet le titre que les Anglais ont librement attribué à un tableau de Poussin, dont le titre français est précisément la Danse de la vie humaine. Or, la référence à Poussin est tout à fait délibérée de la part de Powell, qui commente le tableau par la voix de son narrateur dans le premier roman du cycle, A Matter of Education.

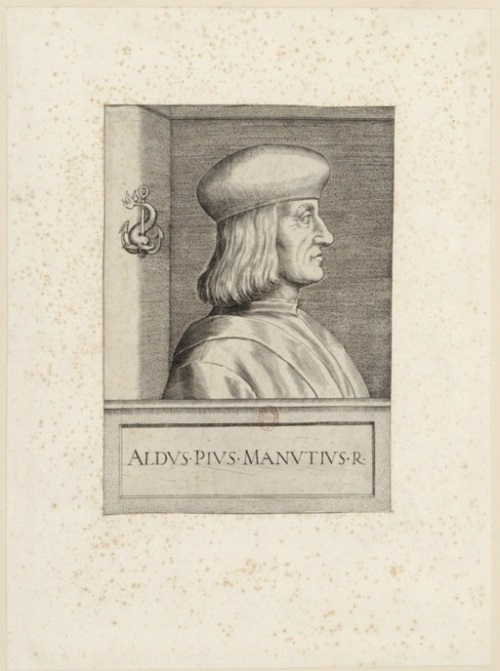

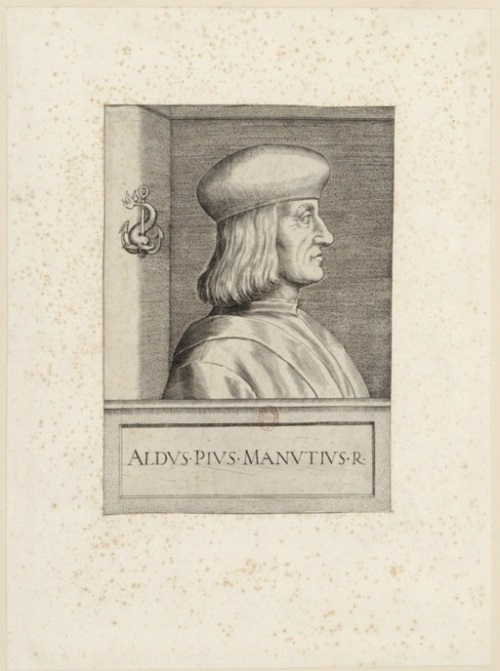

Alde Manuce à Venise

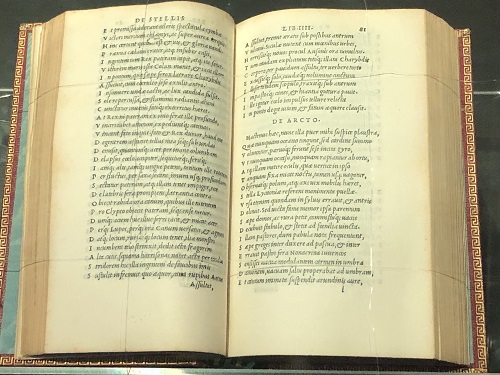

À la Foire internationale du livre de Francfort, exposition instructive sur l’imprimeur-libraire Aldo Manuzio (ou Alde Manuce selon le vieil usage français, v. 1450-1515), dont le rôle fut considérable non seulement dans la diffusion de la culture humaniste à la Renaissance mais aussi dans la mise au point de l’objet livre tel que nous le connaissons aujourd’hui.

On sait peu de choses de sa jeunesse et de sa formation, si ce n’est qu’il étudia le grec à Ferrare. Parmi ses condisciples figurait Pic de la Mirandole. En 1494, après un séjour de quelques années à Carpi, nous le retrouvons à Venise.

La Cité des Doges est alors la capitale européenne de l’édition. Plusieurs raisons y concourent : la présence d’importants capitaux provenant du commerce et pouvant être investis dans d’autres secteurs ; l’existence d’un marché intérieur encouragé par la proximité de l’université de Padoue et par le fait que les marchands, à la différence des seigneurs féodaux, doivent savoir lire, écrire et compter (c’est à Venise que paraît le premier manuel de comptabilité en partie double) ; l’existence de lignes commerciales facilitant l’exportation des livres ; la présence de nombreux étrangers capables de composer des textes dans leur langue : ainsi paraissent des livres en grec, en arménien, en cyrillique bosniaque, en croate ou en tchèque. À cela s’ajoute le fait que Venise est une ville libre, où tout peut être imprimé : les textes des réformés allemands aussi bien que les Sonnets luxurieux de l’Aretin. Les choses changeront au milieu du XVIe siècle, lorsque l’Église imposera l’Inquisition et l’Index des livres interdits.

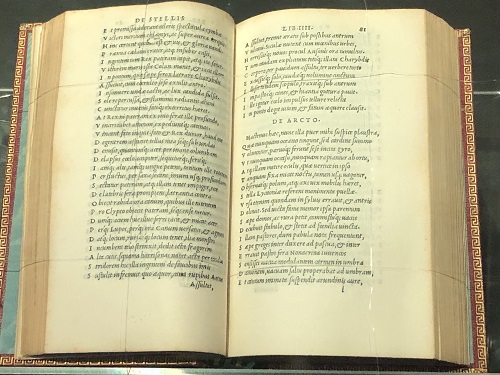

Manuzio fait ses débuts vénitiens en publiant une grammaire grecque. Cette parution enclenche le projet d’imprimer toutes les œuvres grecques connues dans le texte original, avec l’aide d’érudits ayant fui l’Empire byzantin après sa conquête par les Ottomans. L’année 1499 voit paraître son chef-d’œuvre, l’édition illustrée du Songe de Poliphile, considéré comme le plus beau livre de la Renaissance.

Outre l’édition proprement dite des textes, Manuzio a joué un rôle capital dans l’amélioration de la lisibilité typographique, la modernisation de la ponctuation et l’élaboration des protocoles éditoriaux. Il est le premier à introduire l’usage d’une page de titre mentionnant le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage et la marque éditoriale ; le premier à numéroter les pages des deux côtés, à établir un index, à importer du grec le point-virgule, l’accent, l’apostrophe et la virgule crochetée. En 1495, pour le De Aetna de Pietro Bembo, il met au point avec le graveur Francesco Griffo l’élégant caractère qui sera précisément baptisé Bembo. Encore en usage de nos jours, ce caractère sera une source d’inspiration pour Claude Garamont en France et, quatre siècles plus tard, pour Stanley Morison en Angleterre. En 1500, toujours avec Griffo, il invente l’italique, qu’il emploiera pour l’édition de classiques latins et vernaculaires dans des livres de petit format, premiers du genre, qu’on peut considérer comme les ancêtres du livre de poche.

Les commissaires de l’exposition avancent également que, par ses choix de typographie et de mise en page motivés par le désir d’apporter le meilleur confort de lecture, Manuzio a contribué à faire évoluer la manière même de lire : « Il a été le premier à concevoir la lecture comme un loisir, et l’a écrit dans certaines préfaces qu’il a utilisées comme des outils de marketing éditorial, une autre de ses nouveautés. En définitive, l’invention la plus importante et la plus durable de Manuzio est précisément celle-ci : lire pour le plaisir, dans l’intimité et le silence. »

Ainsi cette exposition rappelle-t-elle implicitement que la lecture n’est pas seulement une opération mentale mais aussi une activité sensorielle et corporelle, où la prise de connaissance des textes est inséparable de la configuration matérielle du support qui la rend possible.

La marque éditoriale de Manuzio représente un dauphin s’enroulant autour d’une ancre,

symbolisant l’adage Festina lente (« Hâte-toi lentement »).

Chambres

Francfort, Ibis Budget City Ost

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues.

Après la guerre, Henri Calet vit de commandes pour la presse et la radio. Les Deux Bouts réunit une série de reportages parus dans le Parisien libéré et Marie-France. C’est, dans le genre, un des livres les plus réussis de son auteur. Il s’agit de dix-huit entretiens-portraits de gens abordés sur un quai de métro, dans la rue, une gare, un parc. Calet les accompagne sur leur lieu de travail, quelquefois à leur domicile. Il les fait parler de leur vie, de leur métier, de leurs loisirs, de leurs aspirations. Il y a le boulanger, la vendeuse, l’esthéticienne, l’ouvrier métallurgiste, la crémière, le représentant en aspirateurs… Une photographie sensible de la vie des classes laborieuses, comme on disait naguère, à Paris et dans ses banlieues. André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

André Chastel était le contraire de ces chercheurs moqués par David Lodge, qui n’ont eu qu’une idée dans leur vie et vont la répétant de colloque en colloque. Aucun de ses nombreux ouvrages sur la Renaissance ne fait double emploi. Chacun adopte un angle de vue différent, qui enrichit notre compréhension de la période.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.

Dixième des douze volumes du cycle la Danse de la vie humaine, vaste fresque embrassant les transformations de la société anglaise sur une période d’un demi-siècle, des années 1920 au début des années 1970. La question du pouvoir y joue un rôle important : luttes d’influence dans les sphères politiques et intellectuelles, mais aussi jeux de domination au sein des relations personnelles. Un autre motif est celui de la causalité aléatoire réglant le cours des événements qui font une existence humaine. Les douze romans ont pour narrateur le journaliste et écrivain Nicholas Jenkins, qu’on voit évoluer et vieillir de livre en livre, à l’instar des autres personnages récurrents du cycle, placés tour à tour à l’avant et à l’arrière-plan. L’ensemble forme donc une continuité, mais chaque roman propose une narration complète et peut être lu séparément. Ce que j’ai fait moi-même, en lisant les deux premiers avant de sauter au dixième, attiré par l’humour du titre original, Books Do Furnish a Room, difficile à rendre en français, et la promesse d’un livre se déroulant dans le monde de l’édition.