Antiques Road Trip, BBC One

Ce qui est amusant, c’est de collectionner, pas de posséder.

Mais pour se dépouiller, il faut avoir possédé.

La plus belle maison, c’est toujours la prochaine.

Karl Lagerfeld

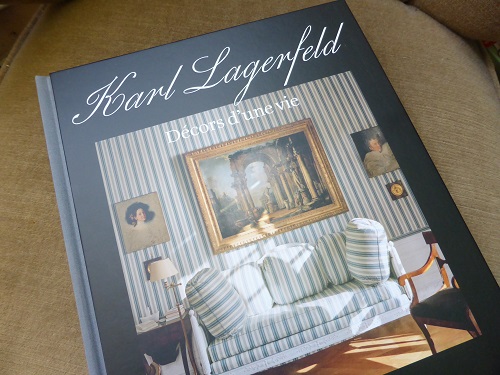

85 euros, ce jouet ! Sans une rentrée d’argent inattendue, j’aurais renoncé à l’emplette. Aucun regret. Par son sujet, la qualité de sa conception et de sa réalisation, cet ouvrage de très grand format est beaucoup mieux qu’un coffee table book de luxe. Il passionnera toute personne qu’intéressent l’histoire des styles, la décoration intérieure, l’esprit de collection, les monomanies fabuleuses, la relation intime à l’espace domestique. Si vous n’avez pas les moyens de vous l’offrir (ce qui se conçoit aisément), tannez votre bibliothécaire pour qu’il en fasse l’acquisition.

Entre la France, l’Allemagne, l’Italie et Monaco, Karl Lagerfeld n’a cessé sa vie durant d’acheter des maisons ou des appartements, de les aménager de fond en comble avec un souci maniaque du détail en réunissant meubles et objets de premier choix, traqués compulsivement en boutiques ou en salles de vente ; et puis de s’en défaire une fois qu’il en avait terminé, pour recommencer ailleurs, dans un « cycle d’acquisitions et de dispersions successives ». Chaque fois dans un style différent : Art déco, design années 1960 ou contemporain, Louis XV, Memphis, XVIIIe siècle italien… Et le plus souvent en opérant la greffe inattendue d’un décor dans son écrin. C’est ainsi que le petit appartement romain est décoré et meublé en style Sécession viennoise, tandis que la villa de La Vigie, à Roquebrune-Cap-Martin, cultive l’éclectisme en mêlant les styles Biedermeier et gustavien. À chaque fois, il s’agissait pour Lagerfeld de créer un monde imaginaire fondé sur « la vision d’un passé réinterprété », d’élaborer un « récit décoratif », selon l’excellente formule de Marie Kalt.

(Accessoirement, si l’on peut dire, il s’agissait aussi pour le couturier de loger sa colossale bibliothèque au classement très personnel : bibliothèque de travail et de plaisir d’un homme aux intérêts multiples, curieux bien sûr de l’histoire des styles où il puisait des sources d’inspiration mais aussi épris de littérature, lecteur de poésie, de Rilke en particulier dont il connaissait par cœur de nombreux poèmes. À sa mort, elle comptait quatre cent mille volumes.)

Bien entendu, il faut avoir les moyens d’un tel passe-temps – et Lagerfeld, workaholic notoire, travaillait d’arrache-pied pour se les donner – ce n’était ni un oisif ni un viveur –, quitte à oublier de payer ses impôts au passage (de là des ennuis répétés avec le fisc) ; mais l’entreprise a de quoi laisser rêveur. Elle m’évoque par raccroc ce personnage de collectionneur de domiciles (est-ce dans un roman de Graham Greene ?) qui possédait 365 chambres ou logements, un pour chaque jour de l’année.

Les notices informées et précises sur chacune des treize résidences ici considérées, rédigées par Marie Kalt, sont des modèles du genre.

Dans son texte d’introduction, Patrick Mauriès relie cette passion des intérieurs d’une part à la personnalité de Lagerfeld, à son désir de vivre au présent en se réinventant sans cesse, au prix de tables rases successives joyeusement accomplies (il aimait à citer ce proverbe allemand : « Dites adieu et recouvrez votre santé ») ; mais aussi, d’autre part – et c’est plus important –, au tempérament créateur, à l’esthétique du couturier :

Curieux, informé, insatiable, il ne fut jamais adepte – en décoration comme dans sa mode –, que d’une esthétique « savante », cultivée, faisant fonds de la création contemporaine autant que d’allusions et citations historiques ; « collagiste » inné, il aimait à combiner, décaler, « mixer » les formes. Nul désir de renversement paradoxal ni de bouleversement iconoclaste chez lui, la « nouveauté » s’inscrivant toujours dans le contexte et dans l’histoire […]

Mauriès situe également Lagerfeld dans la typologie proposée par Nicolas Landau, qui distinguait le collectionneur horizontal et le collectionneur vertical :

le premier tendant à étaler, le second à entasser. « Étalement » moins spatial que temporel : alors que l’« horizontal » substituerait, au long de sa quête, une trouvaille à une autre, toujours plus surprenante ou appréciable, reléguant pour ajouter, rejetant pour affiner, le « vertical » ne connaîtrait d’autre règle que celle de l’addition, toute soustraction menaçant d’effondrer le monument qu’il aura patiemment élevé.

À cette aune, Lagerfeld était sans conteste un « horizontal » ; tandis qu’Yves Saint Laurent, son meilleur ennemi, incarnait le « vertical résolu ».

À travers la variété des lieux et des styles, et avec des exceptions notables – le « rêve du XVIIIe siècle exaucé » à l’hôtel de Soyecourt –, quelques constantes tout de même chez Lagerfeld :

l’attrait d’une définition graphique, d’un certain purisme linéaire, la prédilection pour les contrastes de noir et blanc, le goût des espaces revêtus de miroirs, le penchant constant pour certains courants « germaniques », de l’expressionnisme à la Sécession, la fidélité à ce que l’on pourrait appeler la ligne (ou le dessin) des années 1920 et 1930 […]

Et enfin un motif secret, l’image dans le tapis : un tableau d’Adolphe von Menzel représentant Frédéric II recevant ses amis, ardemment admiré durant l’adolescence dans la vitrine d’un antiquaire, et qui déclencha sa passion pour le XVIIIe siècle (et peut-être son désir de collectionner ?). Une copie de ce tableau était encore accrochée dans la dernière maison de campagne de Lagerfeld, le Pavillon de Voisins, qu’il eut à peine le temps d’habiter.

Patrick Mauriès et Marie Kalt, Karl Lagerfeld, décors d’une vie. Thames & Hudson, 2023. Ouvrage pourvu d’un index, bravo !

Patrick Mauriès et Marie Kalt, Karl Lagerfeld, décors d’une vie. Thames & Hudson, 2023. Ouvrage pourvu d’un index, bravo !

E. C. R. Lorac, Checkmate to Murder (1944). British Library Crime Classics, 2020.

Carol Carnac, Crossed Skis (1952). British Library Crime Classics, 2020.

Edith Caroline Rivett (1894-1958) est l’auteure d’une septantaine de romans policiers publiés dans les années 1930-1950 sous les pseudonymes de Carol Carnac, E. C. R. Lorac et Mary Le Bourne. La plupart d’entre eux mettent en scène des personnages récurrents et quelque peu interchangeables d’enquêteurs, détectives et chief inspectors de Scotland Yard, pourvus de tous leurs attributs obligés.

La jolie collection British Library Crime Classics a réédité une quinzaine de ces romans. Les deux que j’ai lus présentent les mêmes qualités et les mêmes défauts.

Qualités : un excellent sens de la mise en place, des ambiances et du décor. L’exposition de Checkmate to Murder porte bien son nom puisqu’elle se présente sous la forme d’un tableau vivant où le temps se serait un instant suspendu, prologue approprié à une intrigue se déroulant dans un milieu artiste, durant le Blitz. Crossed Skis fait alterner, avec un effet très sûr, la purée de pois de l’hiver londonien et la blancheur immaculée d’une station de ski autrichienne. L’auteure excelle à faire ressentir autant l’humidité transperçante des brouillards anglais que la clarté aveuglante, l’air vif et coupant des sommets enneigés.

Ajoutons qu’on peut voir en Rivett une avant-courrière de ce qu’on appellera, à partir d’Ed McBain, le roman policier procédural – ou roman de procédure policière –, mettant en relief le caractère ingrat, fastidieux et répétitif des routines d’enquête.

Défauts : une narration un peu plan-plan, des dialogues abondants et verbeux, faiblement caractérisés, donnant l’impression que la plupart des personnages parlent avec la même voix, sur le même ton prosaïque et légèrement sentencieux.

Le cinéma est entre autres choses un art de la vérité des gestes. Si un romancier vous assure que son personnage, ébéniste de son état, est un artisan probe ayant le savoir-faire de son métier et la maîtrise de ses outils, vous le croyez sur parole et votre imagination fait le reste. Mais si, au cinéma, l’interprète de l’ébéniste a l’air d’une brêle en empoignant un ciseau à bois, la crédibilité du film s’effondre. C’est l’une des raisons pour lesquelles les biopics d’artistes peintres ou de musiciens sont des genres aussi périlleux. Je me suis souvent demandé pourquoi, sur le tournage de Nelly et Monsieur Arnaud, Claude Sautet – si attentif pourtant aux gestes, à la fonction psychologique, dramatique et plastique du geste – n’avait pas poussé l’une de ses légendaires colères et envoyé séance tenante Emmanuelle Béart suivre un cours intensif de dactylo, tant il est manifeste que la fille n’a jamais touché un clavier d’ordinateur de sa vie – eh ! c’est censé être ton métier ! (Par ailleurs, même avec la coupe de cheveux et les petites lunettes ad hoc, Jean-Hugues Anglade a autant l’air d’un éditeur que moi d’un ingénieur nucléaire ; mais je m’égare. Heureusement, ce beau film a d’autres qualités.)

Le premier motif d’enchantement que procure Perfect Days, c’est la justesse des gestes professionnels posés par Hirayama (Koji Yakusho). La sûreté à la fois calme et vive avec laquelle ce préposé itinérant à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo ouvre la portière latérale de sa camionnette, boucle sa lourde ceinture d’accessoires et de porte-clés, manie la serpillère, nettoie miroirs, cuvettes et lavabos nous apporte comme une évidence muette la certitude que le protagoniste est bien ce que le scénario prétend qu’il est. La même assurance se manifeste dans les gestes de sa vie quotidienne : replier sa couette, arroser ses plantes, choisir un livre de poche à la librairie du quartier, actionner un lave-linge ou un distributeur de boissons, trier les photographies où il s’emploie à saisir le jeu de la lumière dans les feuillages 1. Et la remarque vaut pour tous les personnages occasionnels du film : depuis le jeune vendeur de la boutique de cassettes audio d’occasion jusqu’à la patronne du restau-bar qui remet une tournée à ses habitués. Aucun n’a l’air d’être un acteur en train de jouer à la marchande ou au serveur.

Le deuxième bonheur de Perfect Days est d’y retrouver le Wenders qu’on aime, et qui s’était souvent égaré ces dernières années (les « scénarios en béton » ne conviennent décidément pas à son tempérament). L’homme capable de construire un film sur un argument minimaliste et de proposer un cinéma de la contemplation qui soit constamment captivant. Sur un pareil sujet, tant d’autres nous auraient barbés (ou nous auraient infligé un pamphlet social misérabiliste, ou bien une niaise parabole New Age). Au contraire, de même qu’un film sur l’ennui n’a pas à être ennuyeux, Wenders prouve qu’on peut dépeindre un personnage s’étant volontairement choisi une existence routinière et monotone – condition paradoxale de l’exercice de son autonomie et de sa disponibilité au présent – sans que le film le soit lui-même, monotone. Notamment par les variations constantes des angles de prises de vue et des longueurs de plans dans l’appréhension de l’espace, la saisie des gestes quotidiens et des déplacements du protagoniste. Ainsi, par la grâce de la mise en scène, chaque matin est réellement pour Hirayama un nouveau matin, propre à faire naître sur son visage un sourire indéfinissable, indice de sa présence au monde dans ses manifestations les plus fugitives.

Le cinéma étant par ailleurs un art de la contingence transformée en nécessité, il me paraît aussi que les contraintes du tournage ont été bénéfiques au film. En raison des disponibilités de Koji Yakusho, Wenders n’a disposé que de seize jours de tournage, au lieu des six semaines initialement prévues. Seize jours de tournage, cela signifie une cinquantaine de plans par jour. Cette vitesse d’exécution a certainement compté dans la légèreté de touche du film.

1. Hirayama n’est pas le premier photographe amateur du cinéma de Wenders. Mais c’est pour de tout autres raisons que Philip Winter (Rüdiger Vogler) maniait le Polaroïd dans Alice dans les villes. De la photographie, ce journaliste à la dérive attendait une sorte d’attestation d’existence (de lui-même et du monde). Tandis que Perfect Days n’a rien d’un film existentialiste. D’Hirayama, on pourrait dire que tout en pratiquant une forme d’adhésion au monde, il s’emploie néanmoins à le redoubler par la photographie, ce qui implique a minima une distance et un regard d’artiste. Par là, Perfect Days déjoue une lecture simpliste qui verrait dans l’existence que s’est choisie Hirayama une « simple » forme d’ascèse – rapportable ou non à la tradition philosophique japonaise.

Par un alignement favorable des planètes, mon envie soudaine de retourner au cinéma a coïncidé avec une période de relâche dans mon emploi du temps et une offre en salles attrayante. Cinq séances en quinze jours, cinq films admirables où les moyens sont accordés à leurs fins. C’est Byzance.